感情甜蜜時,戀人之間互相訴說着“願得一心人,白頭不相離”的愛情誓言;

然而,當事與願違,感情無法維系時,有的人選擇了體面分手,不糾纏不打擾;

而有的人卻在分手後抱着“大家都别好過”的心态,惡語相向,發圈辱罵前任,開啟了“互撕大戰”,成為别人的笑談。

更有甚者,曝光前任的隐私和個人信息,讓前任的生活受到影響,以宣洩自己的不滿。

無論基于什麼樣的原因分手,發圈辱罵、曝光隐私的行為并不可取,否則有可能要承擔相應的法律責任。

金山法院供圖

發圈辱罵:涉嫌侵犯名譽權

名譽權是民事主體對自己在社會生活中所獲得的社會評價所享有的不可侵犯的權利。公民的人格尊嚴受法律保護,禁止用侮辱、诽謗等方式損害公民的名譽權。

實踐中,往往會有當事人在朋友圈、微信群、微博等平台發布涉及他人的信息并具有侮辱性字眼或貶損性的評價,例如诽謗前任感情不忠、私生活混亂等,使得他人的社會評價降低。

因當事人具有明顯的主觀過錯,滿足了侵犯名譽權的構成要件,構成侵害名譽權的行為。對于此類行為,侵權者可能要承擔公開賠禮道歉、賠償精神損害撫慰金等法律責任。

《民法典》第1024條第1款:民事主體享有名譽權。任何組織或者個人不得以侮辱、诽謗等方式侵害他人的名譽權。

曝光隐私:涉嫌侵犯隐私權

隐私是自然人的私人生活安甯和不願為他人知曉的私密空間、私密活動、私密信息。公民享有隐私權,任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隐私權。

女大學生王敏在向男友陳真索要欠款過程中,兩人發生矛盾繼而分手,陳真不僅不還錢,還在電話、微信朋友圈、QQ中辱罵王敏是“心機婊,特别壞,不是什麼好人”,并将雙方的性隐私向其親屬朋友宣揚,緻使王敏精神崩潰,被迫退學。

法院經審理後認為,陳真未經王敏同意,擅自将雙方之間的性隐私向他人公開宣揚,侵犯了王敏的隐私權,該侵權行為不僅損害了王敏的羞恥心、自尊心,而且對王敏未來的生活亦會産生一定的負面影響,酌定陳真賠償王敏精神損害撫慰金3000元。

實踐中,侵害他人隐私的行為多種多樣,例如,将他人身體的私密部位照片連同姓名、樣貌在網絡上發布;将他人的私密活動公開;将他人的微信聊天記錄公開等。

上述行為中,因當事人存在主觀過錯,構成了侵害隐私權的行為,侵權者可能要承擔停止侵害、賠禮道歉、賠償精神損害撫慰金等法律責任。

《民法典》第1032條第1款:自然人享有隐私權。任何組織或者個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵害他人的隐私權。

《民法典》第1033條:除法律另有規定或者權利人明确同意外,任何組織或者個人不得實施下列行為:

(一)以電話、短信、即時通訊工具、電子郵件、傳單等方式侵擾他人的私人生活安甯;

(二)進入、拍攝、窺視他人的住宅、賓館房間等私密空間;

(三)拍攝、窺視、竊聽、公開他人的私密活動;

(四)拍攝、窺視他人身體的私密部位;

(五)處理他人的私密信息;

(六)以其他方式侵害他人的隐私權。

曝光個人信息:涉嫌侵犯個人信息權

個人信息是以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識别特定自然人的各種信息,包括自然人的姓名、出生日期等。個人信息受法律保護。除法律、行政法規另有規定的外,未經本人同意,不得非法公開個人信息。

李女士最近經常深夜接到莫名其妙的陌生來電,對自己的生活造成了不小的影響。後經民警調查,原來是李女士的前男友在網上冒充李女士并洩露其信息,好讓李女士求助自己解決麻煩。此類行為,因未經過本人同意,擅自公開他人的手機号碼,則侵犯了李女士的個人信息權,侵權者可能要承擔損害賠償等法律責任。

《民法典》第1034條:自然人的個人信息受法律保護。

個人信息是以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識别特定自然人的各種信息,包括自然人的姓名、出生日期、身份證件号碼、生物識别信息、住址、電話号碼、電子郵箱、健康信息、行蹤信息等。

個人信息中的私密信息,适用有關隐私權的規定;沒有規定的,适用有關個人信息保護的規定。

《個人信息保護法》第69條第1款:處理個人信息侵害個人信息權益造成損害,個人信息處理者不能證明自己沒有過錯的,應當承擔損害賠償等侵權責任。

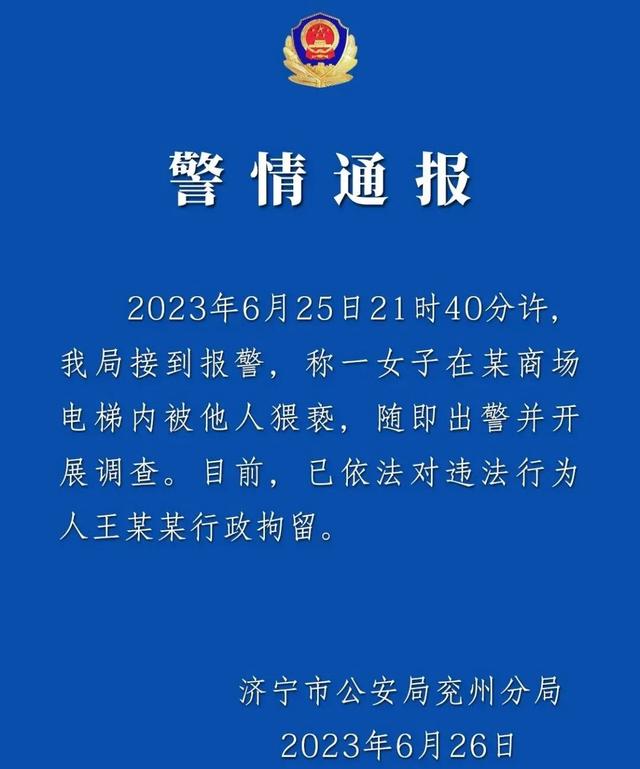

實踐中,對名譽權、隐私權的侵犯往往交叉出現。侵權行為一旦在朋友圈、微信群、微博等社交或網絡平台形成,由于傳播速度快,往往給權利人帶來嚴重影響。侵權人除了要承擔相應的民事責任,還有可能承擔行政責任甚至刑事責任。

感情走到了盡頭,不打擾不糾纏,轉身離開,不失為一種明智的選擇。

不愛了,請别傷害。

通訊員 張濤 新民晚報記者 屠瑜

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!