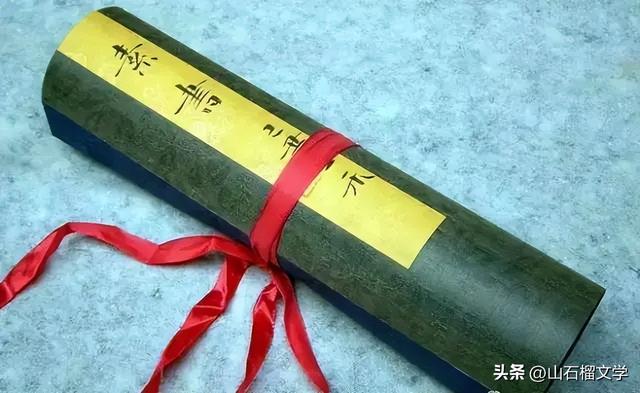

《素書》,又稱《黃石公素書》,是一本以道家思想為宗旨,揆度宇宙萬物自然運化,以此認識事物,對應事物、處理事物的智能之作。

秦漢時期,黃石公将這本秘書傳授給了張良,張良因此協助劉邦成就漢室帝業。張良後來退隐修道,《素書》流傳于世。

《素書》僅有六章、一百三十二句、一千三百六十字,這樣一本薄薄的書,卻在中國謀略史上占據重要地位。書中語言高度精煉,字字珠玑,句句名言。書中對人性把握精準獨到,對事物變化觀察入微,對謀略點恰到好處。參透書中道理,肯定能幹出一番驚天動地的事業來。

這本書的内容不僅包含治國安邦大謀略,更有修身處世、為人之道的智慧,每一句箴言都是切中要害,一針見血,讀來如醍醐灌頂、豁然頓悟,其對人生的指導意義不言而喻,值得我們每個人讀上一讀。

素

書

序

黃石公《素書》 六篇,按《前漢》列傳,黃石公圯橋所授子房書,世人多以三略為是,蓋傳之者誤也。

晉亂,有盜發子房冢,於玉枕中獲此書,凡一千三百三十六言,上有秘戒,不許傳於不道、不神、不聖、不賢之人。若非其人,必受其殃;得人不傳,亦受其殃。嗚呼,其慎重如此。

黃石公得子房而傳之,子房不得其傳而葬之。後五百餘年而盜獲之,自是《素書》 始傳於人間。然其傳者特黃石公之言耳,而公之意,其可以言盡哉。

竊嘗評之:天人之道未嘗不相為用,古之聖皆盡心焉。堯欽若昊天,舜齊七政,禹叔九疇,傳說陳天道,文王重八卦,周公設天地四時之官,又立三公以燮理陰陽,孔子欲無言,老聃建之以常無有。

《陰符經》曰:宇宙在乎手,萬化生乎身。道至於此,則鬼神變化皆不逃吾之術,而況於刑名度數之間者欤?黃石公,秦之隐君子也。其書簡,其意深,雖堯、舜、禹、文、傅說、周公、孔、老亦無以出此矣。然則黃石公知秦之将亡,漢之将興,故以此書授子房。而子房豈能盡知其書哉?凡子房之所以為子房者,僅能用其一二耳。

書曰:陰計外洩者敗。子房用之,嘗勸高帝王韓信矣。書曰:小怨不赦,大怨必生。子房用之,嘗勸高帝侯雍齒矣。書曰:決策於不仁者險。子房用之,嘗勸高帝罷封六國矣。書曰:設變緻權,所以解結。

子房用之,嘗緻四皓而立惠帝矣。書曰:吉莫吉於知足。子房用之,嘗擇留自封矣。書曰:絕嗜禁欲,所以除累。子房用之,嘗棄人間事,從赤松子遊矣。嗟乎,遺粕棄滓,猶足以亡秦、項而帝沛公,況純而用之、深而造之者乎?

自漢以來,章句文詞之學熾,而知道之士極少。如諸葛亮、王猛、房喬、裴度等輩,雖号為一時賢相,至於先王大道,曾未足以知,仿髴此書所以不傳於不道、不神、不聖、不賢之人也。

離有離無之謂道,非有非無之謂神,有而無之之謂聖,無而有之之謂賢。非此四者,雖口誦此書,亦不能身行之矣。張商英天覺序。

原始章 第一

1

原文

夫道、德、仁、義、禮五者,一體也。道者,人之所蹈,使萬物不知其所由。德者,人之所得,使萬物各得其所欲。仁者,人之所親,有慈慧恻隐之心,以遂其生成。

義者,人之所宜,賞善罰惡,以立功立事。禮者,人之所履,夙興夜寐,以成人倫之序。夫欲為人之本,不可無一焉。

賢人君子,明于盛衰之道,通乎成敗之數,審乎治亂之勢,達乎去就之理。

若時至而行,則能極人臣之位;得機而動,則能成絕代之功。

如其不遇,沒身而已。是以其道足高,而名重于後代。

譯文

道、德、仁、義、禮,本質上是一個原始本體的五個範疇之外化,治國興邦的思想體系,無不将道德作為改造世界的根本。

由于世風日下,人們距離天道本有的和諧、完美越來越遠,人心日益喪失。

先天的淳樸、自然,矯情、僞飾成了人們必備的假面,所以才不得不用倫理道德教育世人,當用道德教育也不起作用的時候,隻好提倡仁愛。

當人們的仁愛之心也日益淡薄之時,就呼籲要用正義,在正義感也喪失殆盡後,就隻能用法規性的禮制來約束民衆了。

因此,道、德、仁、義、禮,這五個方面是天道因時因勢之不同而權變使用的結果,實際上是一而五、五而一的不同說法罷了。

道,是一種自然規律,人人都在遵循著自然規律,自己卻意識不到這一點,自然界萬事萬物亦是如此。

德,即是獲得,依德而行,可使一己的欲求得到滿足,自然界萬事萬物也是如此,

我們日常生活中的衣食住行,宇宙萬物,都有道體的存在。

人們雖然離不開道,事事處處都在運用道,但是卻不知曉“道”是什麼,即身在道中不知道。以道、德為立身處世的根基,社會才會各盡其責,各得其位。遵從法則,從自身的修養到萬事萬物,沒有得不到的。

仁,是指對事物和人類有親切的感情和關懷,有慈悲恻隐的心腸,是人所獨具的仁慈、愛人的心理,人能關心、同情人,各種善良的願望和行動就會産生。

義、是人所認為符合某種道德觀念的行為,人們根據義的原則獎善懲惡,以建立功業。

禮,規定社會行為的法則,規範儀式的總稱。人人必須遵循禮的規範,兢兢業業,夙興夜寐,按照君臣、父子、夫妻、兄弟等人倫關系所排列的順序行事。這五個條目是做人的根本,缺一不可的。

賢明能幹的人物,品德高尚的君子,能洞察事物興盛衰微的規律,通曉成功失敗有其定數,詳悉天下安定與紛亂的變化趨勢,,懂得隐退仕進的原則。

因此,當條件不适宜之時,就默守正道,甘于隐伏,等待時機的到來。一旦時機到來而有所行動,常能建功立業位極人臣。如果所遇非時,也不過是淡泊以終而已。也就因此,像這樣的人物常能樹立極為崇高的典範,名重于後世。

【暮初評注】

人于出生之時,智力懵懂未開。随着年齡的增長,通過知識積累和社會曆練才逐漸掌握了生存的技能。但是,一個無可回避的事實是,每一個人的生存技能千差萬别,假若人與人之間相比較,一生之中所得到的利益也是多寡不均。從生物學上講,雖然人的身體結構和基因水平具有極大的相似性,智力水平也具有較大的相似性,也就是說,差異性較小。但是,僅僅這樣的較小差異性就使人性形成了光怪陸離的多樣性。也就是說,無論哪朝哪代,也無論是古代或是現代,上智下愚的社會階層的結構分層永遠存在,利益多寡的差異性也是各個時代的客觀存在。

當然,處于“上智”的社會階層不願自己的後代淪為“下愚”的境地,不願意自己的既得利益煙消雲散;而現實中的“下愚”的社會階層更不願讓自己的後代世世代代淪為“下愚”。因而,雙方都在尋找突破這個瓶頸難題的解決辦法。

但是,由于這個問題從古至今沒有得到根本性的解決,也使人懷疑是否真的存在這樣的解決辦法。當然,人們是不會甘心的,找不到一條“上路”,那麼就找一條“中路”。這條中路就是讀書。從古到今,中國人都信奉一個理論,這就是讀書做官,以争取在“仕農工商”的社會序列中處于高位。到了現代更加信奉“知識改變命運”的謬論,妄想通過“知識”來彌合人與人之間的差異性,并把取得文憑當作是進入社會的唯一敲門磚。事實上,文憑未必一定能成為晉身社會上層的通行證。知識的普及雖然有着積極和正面的意義,但是,無論怎麼普及也不能消除人與人之間的差異性,最多隻是達到高位均衡而已。而且,這種均衡所反映的隻是一種互補平衡,并不代表知識結構的相同性。何況,所謂的“知識”還得分“有效知識”還是“無效知識”,因此,連達到上述的均衡也是較為困難的事。雖然通過讀書,也就是通過積累知識獲得相應技能的模式,是憑一般人的智力水平能夠認同的最佳的一條路,而且别無他路。至于通過獲得社會關系或是通過務農、做工、經商找到晉身社會的路則是更加摸不着方向了。這也反映了社會價值認識中的趨同性,或稱之為羊群效應。

也就是說,在人的精神世界中總是一片黑暗,人生的前行道路中原本就沒有什麼指路明燈,都是盲聽盲從,都是别人舉什麼燈,我也舉什麼燈;别人走什麼路,我也走什麼路。手中的燈能否照耀自己的前途,确實誰也沒有把握。何況,更多的時候,自己的手中并沒有燈,是靠别人的指引并摸索前行的道路。

《素書》是一本天書,簡潔地直指人心和道心,猶如一盞人生的明燈。但是,這盞明燈有一個局限性,那就是隻能一個人用,不能讓大家都用。當隻有一個人知道時,才能占據思想的高地,統馭别人。當人人都知道時,就将這種差異性消除了,也就不存在這種位勢了。這也是《素問》在現代社會中作用不大的原因所在。也就是,當秘籍已不成為秘籍時,一些殺招就不起作用了。

但是,《素書》真是一無是處了?答案也是否定的。其實對于當今社會還是具有較好的借鑒作用。隻是《素書》的論述方式過于簡潔,使人誤以為所謂的“天書”也不過如此。這或許就是古人的高明之處,看似平凡的書卻使上智者得道,中智者得德,下智者得仁義,全憑個人的慧根和悟性。遍觀古代的著作如《道德經》、《易經》者莫不如此。因此,以今人的智力輕視古人智慧,是無知的表現。

《素書》開篇就建立起一個金字塔結構,這就是“道、德、仁、義、禮”,最上端的“道”最不容易捉摸,也不容易理解,因而知道的人也最少。而“禮”知道的人最多,但是層次最低。因此《素書》認為,一個治國者必須統盤了解這個結構,并通過這個結構層次去治理社會。隻有站在思想的金字塔高端才能洞悉世人的行為舉動,才知道什麼人可以為我所用,什麼人必須小心提防;什麼人可以團結,什麼人必須消滅。其次,實事求是地評估自己的力量積蓄的程度,能否真正戰勝一切與已抗衡的勢力,從而選擇時機,選擇敵友,絕不把自己置身于危險的境地。先求生存,再求發展,步步為營。其三,要以“道、德、仁、義、禮”的要求去規範整體的社會行為,把整體社會分層次地裝進這個金字塔中,統治者剩下的工作就是牢牢看住這個金字塔。當然,這一點不能讓百姓們看透,所以唯一的辦法就是把《素書》隐藏起來。漢代張良所采取的辦法就是随葬。誰曾想,後來被人盜墓,這或許也是天意。好在《素書》也沒有幾個人能看得懂,粗看之下似乎都是陳詞濫調,因此得以流傳至今。要是總是誰一拿到一本奇書就視為珍寶,而且動不動就将其随葬,估計今天我們連這本書的名稱也不知道了。

當一個人凡事能夠洞穿事情的來龍去脈和整體結構變化,從而慎始敬終,那麼這個人要他不成為“上智”之人也是很難。所以,這也是張良非常珍惜《素書》的原因之一。想想也是,張良僅憑參悟了這本書的一部分道理就幫劉邦取得了天下,因此這本書一定還隐藏着我們至今無法破解的道理。也就是說,當我們了解這本書的字面意思後,可能無法參透各個基本要素依據某種神秘法則的組合形式。或許,神秘的力量就在這些組合之中。例如中國古代每位軍事家都熟悉《孫子兵法》,因此《孫子兵法》幾乎沒有秘密可言,但是每個時代總是有一小部分軍事家能夠成為常勝将軍,這似乎是一個令人奇怪的現象。但是,答案非常簡單。之所以能夠能成為常勝将軍在于有一個整體觀、全局觀,尤其是各種要素的組合變化和力量對比的條件,也就是說,心中有一個整體結構并清楚地知道這個結構中哪些是薄弱環節,哪些是兵力浪費的環節。按照文學的說法,就是“胸有成竹”。

所以說,當《素書》告訴你需要注重“道、德、仁、義、禮”這五個要素,但是究竟這五個要素是以怎樣的空間結構(空間模型)組合在一起,這就是秘密所在了。好比是磚頭、瓦片、木料是造房子的材料,但是在這些材料沒有組成房子之前,材料就是材料;但一旦搭建成房子後,這些磚頭、瓦片、木料就不是單純的材料了,是組成結構的一部分了。但房子的結構如何設計既與搭建房子所用的材料有關系,但又沒有多大的關系。也就是說,房子的結構意義遠遠大于單純的磚頭、瓦片、木料分散的意義。

本章之所以命名為《原始章》在于是通篇的立論基礎。而立論的底氣在于建立一個包含“道、德、仁、義、禮”結構要素的體系。知道了組合形式,可能會找到一條通往神秘之鄉的道路。

正道章 第二

原文

德足以懷遠,信足以一異,義足以得衆;

才足以鑒古,明足以照下,此人之俊也。

行足以為儀表,智足以決嫌疑,信可以使守約,廉可以使分财,此人之豪也。守職而不廢,處義而不回,見嫌而不茍免,見利而不茍得,此人之傑也。

譯文

品德高尚,則可使遠方之人前來歸順。誠實不欺,可以統一不同的意見。道理充分可以得到部下群衆的擁戴。才識傑出,可以借鑒曆史。聰明睿智可以知衆而容衆。這樣的人,可以稱他為人中之俊。 行為端正,可以為人表率。足智多謀,可以解決疑難問題。天無信,四時失序,人無信,行止不立。如果能忠誠守信,這是立身成名之本。君子寡言,言而有信,一言議定,再不肯改議、失約。是故講究信用,可以守約而無悔。廉潔公正,且疏财仗義。這樣的人,可以稱他為人中之豪。恪守本職工作,而不稍加改變或輕易放棄;受到嫌疑,而能居義而不反顧。雖處嫌疑之地而不希圖苟且獲免,見到利益而不通過不正當的途徑去獲得。這樣的人,可以稱為人中之傑。

【暮初評注】

人生在世,有一個最大的缺陷就是不明方向和事物的邊界。因此,明智的統治者正好利用這個缺陷來統治百姓。當然假如統治者本身也有這個缺陷,那麼統治者本身将面臨改朝換代的危險。而所謂的方向就是選擇,就是有所得,有所舍。所謂統治者就是權、利、位、勢的絕對占有者,但是要保持權、利、位、勢,必定需要犧牲一部分東西。《素書》把統治者分為幾個層次,這就是“人之俊”、“人之豪”、“人之傑”。其中,“人之俊”以德、信、義、才、明的面孔昭示世人;“人之豪”以行、智、信、廉的形象為世人楷模;“人之傑”以守職、處義、見嫌、見利中的分寸為世人之标杆。

問題是,不要以為這些統治者表裡如一,知行合一,能真正成為“人之俊”、“人之豪”、“人之傑”,而是讓百姓以為這些統治者應該是這樣的人就可以了。也就是說,努力保持“人之俊”、“人之豪”、“人之傑”的形象對于統治階層而言,實則是一種犧牲,但是這種犧牲背後有着老百姓所看不明白的權、利、位、勢的更大利益。是否願意以小的犧牲換取最大的利益,一是看統治者的眼光,二是看統治者的器量,三是看統治者的氣數。因此,當張良幫着劉邦“忽悠”取得政權後,張良卻明智地選擇隐退了。他最了解劉邦的脾性,劉邦無非也是小人一個。但是,曆史上的劉邦無愧為 “人之俊”、“人之豪”、“人之傑”,至少正史中是如此認為的。所以,要蒙騙百姓,“人之俊”、“人之豪”、“人之傑”的形象是必不可少的,甚至為了保持這種形象也要部分犧牲掉自己的一些利益,目的在于攫取更大的利益。平心而論,張良輔佐劉邦是因為這個平台可以借用而已,并刻意把劉邦打造成“人之俊”、“人之豪”、“人之傑”,從而号令天下,平息天下動亂,還百姓一個和平的世界。也就是說,張良并不想成為“人之俊”、“人之豪”、“人之傑”,已超出了這個範疇,早就是一位真正的得道之人。

本章之所以命名為《正道章》,講解了要成為統治者應該樹立怎樣的形象才能服衆。或者說,如何正确認識“得道多助,失道寡助”的道理。

求人之志章 第三

原文

絕嗜禁欲,所以除累。抑非損惡,所以讓過。貶酒阙色,所以無污。

避嫌遠疑,所以不誤。博學切問,所以廣知。高行微言,所以修身。

恭儉謙約,所以自守。深計遠慮,所以不窮。親仁友直,所以扶颠。

近恕笃行,所以接人。任材使能,所以濟物。殚惡斥讒,所以止亂。

推古驗今,所以不惑。先揆後度,所以應卒。設變緻權,所以解結。

括囊順會,所以無咎。橛橛梗梗,所以立功。孜孜淑淑,所以保終。

2

譯文

杜絕不良的嗜好,禁止非分的欲望,這樣可以免除各種牽累。抑制不合理的行為,減少邪惡的行徑,這樣可以避免過失。謝絕酒色侵擾,這樣可以不受玷污。回避嫌疑,遠離惑亂,這樣可以不出錯誤。廣泛地學習,仔細地提出各種問題,這樣可以豐富自己的知識。行為高尚,辭鋒不露,這樣可以修養身心、陶冶性情。肅敬、節儉、謙遜、簡約,這樣可以守身不辱。深謀遠慮,這樣可以不至于困危。親近仁義之士,結交正直之人,這樣可以在逆境中得到幫助。為人盡量寬容,行為敦厚,這是待人處世之道。任才使能,使人人能盡其才,這是用人成事之要領。抑制邪惡,斥退讒佞之徒,這樣可以防止動亂。推求往古,驗證當今,這樣可以不受迷惑。了解事态,心中有數,這樣可以應付倉卒事變。采用靈活手法,施展權變之術,這樣可以解開糾結 。心中有數,閉口不言,凡事能順從時機,這樣可以遠怨無咎。堅定不移,正直剛強,這樣才能建功立業。勤勉惕勵,心地善良,這樣才能善始善終。

【暮初評注】

古人雲,小不忍而亂大謀。這就是說,人的本性其實是不喜歡任何約束的,但是假如總是随性而為,不能終成大事。也就是說,凡能成大事者,必定能“動心忍性”,克服一些不良的心态和行為,以建立社會對于本人的誠信認同。《孟子》中說,“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,增益其所不能”。

也就是說,當大事未成或大事未穩之時,必須“動心忍性,增益其所不能”,一旦大事已成或大事已穩,則無可無不可。當然,警鐘長鳴也不是壞事,曆代一些統治者原以為穩坐江山,殊不知天不遂人願,半路丢失江山的也不在少數。原因在于對于大事究竟是否成,大事究竟是否穩,缺乏一個正确的認知。而且,一旦本性暴露必定并為之付出代價,無論古代還是現代,無論朝野,這種實例俯拾皆是。

所以本章所說的就是如何“動心忍性,增益其所不能”的一些要點,依計而行,就能養成修身、齊家、治國、平天下的毅力(克制力)。

本章之所以命名為《求人之志章》,在于“動心忍性,增益其所不能”,不僅能養成一種毅力,也能樹立一種良好的形象,從而吸引天下的有志之士圍繞左右,幫助自已成其大事。

1

原文

夫志心笃行之術。長莫長于博謀,安莫安于忍辱,先莫先于修德,樂莫樂于好善,神莫神于至誠,明莫明于體物,吉莫吉于知足,苦莫苦于多願,悲莫悲于精散,病莫病于無常,短莫短于苟得,幽莫幽于貪鄙,孤莫孤于自恃,危莫危于任疑,敗莫敗于多私。

2

譯文

欲始志向堅定,笃實力行:

最好的方法,莫過于深思多謀;

最安全的方式,莫過于安于忍辱;

最優先的要務,莫過于進德修業;

最快樂的态度,莫過于樂于好善;

最神奇的效驗,莫過于用心至誠;

最高明的做法,莫過于明察秋毫;

最吉祥的想法,莫過于安分知足;

最痛苦的缺點,莫過于欲求太多;

最悲哀的情形,莫過于心神離散;

最麻煩的病态,莫過于反覆無常;

最無聊的妄念,莫過于不勞而獲;

最愚昧的觀念,莫過于貪婪卑鄙;

最孤獨的念頭,莫過于目空一切;

最危險的舉措,莫過于任人而疑;

最失敗的行徑;莫過于自私自利。

【暮初評注】

上一章是《求人之志》,本章則對于什麼是“志”作了更加明确的解釋和細化。“志”在于精神上的特立獨行,而要做到這一點并不是盲目的一意孤行。要做到特立獨行,必須有一個結構性的精神基礎。這個結構包括“博謀”、“忍辱”、“修德”、“好善”、“至誠”、“體物”、“知足”,并且要避免因“多願”、“精散”、“無常”、“苟得”、“貪鄙”、“自恃”、“任疑”、“多私”帶來的困局。

本章之所以命名為《本德宗道》,在于本章所圍繞的“志”,歸根到底在于就是要樹立一個正确的方位标識,這個标識就是以“德”與“道”為導引。一切行為要合乎“德”與“道”的要求。要以德為本,以道為徑。隻有這樣才能做到“世人皆醉我獨醒”的境界,才能找到一條通往最大利益的坦途。也就是說,惟有“本德宗道”也能一輩子獲得心靈的安全感,而安全感比什麼都重要。《老子》說,“大道甚夷,而人好徑”。正是指原本就有“德”與“道”的方位标識,但世人總是舍近就遠,離坦取險。對于“德”與“道”總是熟視無睹。立身的一個秘密在于權、利、位、勢,在其中任占一地,則衣食無憂。千百年來,小人求而不得,大人不求而得的現象值得思考和借鑒。但是,權、利、位、勢的既得利益者總是會被利益圈所抛棄,客觀因素是一個方面,但是這些既得利益者往往無視于“道”與“德”的坦途,而陷于酒、色、财、氣之中是最主要的主觀原因所在。

遵義章 第五

1

原文

遵而行之者,義也。

以明示下者暗,有過不知者蔽,迷而不返者惑,

以言取怨者禍,令與心乖者廢,後令缪前者毀,

怒而無威者犯,好衆辱人者殃,戮辱所任者危,

慢其所敬者兇,貌合心離者孤,親讒遠忠者亡,

近色遠賢者昏,女谒公行者亂,私人以官者浮,

淩下取勝者侵,名不勝實者耗。

略己而責人者不治,自厚而薄人者棄廢。

以過棄功者損,群下外異者淪,既用不任者疏,行賞吝色者沮,多許少與者怨,既迎而拒者乖。薄施厚望者不報,貴而忘賤者不久。

念舊而棄新功者兇,用人不得正者殆,強用人者不畜,為人擇官者亂,失其所強者弱,決策于不仁者險,陰計外洩者敗,厚斂薄施者凋。

戰士貧,遊士富者衰;貨賂公行者昧;聞善忽略,記過不忘者暴;

所任不可信,所信不可任者濁。

牧人以德者集,繩人以刑者散。

小功不賞,則大功不立;小怨不赦,則大怨必生。

賞不服人,罰不甘心者叛。

賞及無功,罰及無罪者酷。

聽讒而美,聞谏而仇者亡。

能有其有者安,貪人之有者殘。有吾之有,則心逸而身安。

2

譯文

在部下面前顯示高明,一定會遭到愚弄。有過錯而不能自知,一定會受到蒙蔽。

走入迷途而不知返回正道,一定是神志惑亂。因為語言招緻怨恨,一定會有禍患。

思想與政令矛盾,一定會壞事。政令前後不一,一定會失敗。

發怒卻無人畏懼,一定會受到侵犯。喜歡當衆侮辱别人,一定會有災難。

對手下的大将罰之過當,一定會有危險。怠慢應受尊重的人,一定會招緻不幸。

表面上關系密切,實際上心懷異志的,一定會陷于孤獨。

親近讒慝,遠離忠良,一定會滅亡。親近女色,疏遠賢人,必是昏瞆目盲。

女子幹涉大政,一定會有動亂。随便将官職到處亂送,政治就會出現亂相。

欺淩下屬而獲得勝利的,自己也一定會受到下屬的侵犯。

所享受的名聲超過自己的實際才能,即使耗盡精力也治理不好事務。

對自己馬虎,對别人求全責備的,無法處理事務。

對自己寬厚,對别人刻薄的,一定被衆人遺棄。

因為小過失便取消别人的功勞的,一定會大失人心。

部下紛紛有離異之心,必定淪亡。既然用了人卻不給予信任,必定導緻關系疏遠。

論功行賞時吝啬小氣,形于顔色,必定使人感到沮喪。

承諾多,兌現少,必招緻怨恨。起初竭誠歡迎,末了又拒于門外,一定會恩斷義絕。

給予别人很少,卻希望得到厚報的,一定會大失所望。

富貴之後就忘卻貧賤時候的情狀,一定不會長久。

念及别人舊惡,忘記其所立新功的,一定遭來大兇。

任用邪惡之徒,一定會有危險。勉強用人,一定留不住人。

用人無法擺脫人情糾結,政事必越理越亂。失去自己的優勢,力量必然削弱。

處理問題、制定決策時向不仁之人問計,必有危險。

秘密的計劃洩露出去,一定會失敗。橫征暴斂、薄施寡恩,一定會衰落。

奮勇征戰的将士生活貧窮,鼓舌搖唇的遊士安享富貴,國勢一定會衰落。

賄賂政府官員的事到處可見,政治必定十分昏暗。

知道别人的優點長處卻不重視,對别人的缺點錯誤反而耿耿于懷的,則是作風粗暴。

使用的人不堪信任,信任的人又不能勝任其職,這樣的政治一定很混濁。

依靠道德的力量來治理人民,人民就會團結;若一味地依靠刑法來維持統治,則人民将離散而去。

小的功勞不獎賞,便不會建立大功勞;小的怨恨不寬赦,大的怨恨便會産生。

獎賞不能服人,處罰不能讓人甘心,必定引起叛亂;賞及無功之人,罰及無罪之人,就是所謂的殘酷。

聽到讒佞之言就十分高興,聽到忠谏之言便心生怨恨,一定滅亡。藏富于民,以百姓的富有作為本身的富有,這樣才會安定;欲壑難填,總是貪求别人所有的,必然殘民以逞。

【暮初評注】

《本德宗道章第四》中明确了“志”的本義。在接下來的《道義章第五》中繼續延續了“志”的話題,隻是從“義”的角度來闡述假如不遵守“道義”的行為将會導緻何種結果。羅列了種種必将導緻敗亡的結局,闡明了本德宗道和以德治國的重要性和實用性。從一個側面說明了“皮之不存毛将焉附”的道理。也就是說,從最大利益的角度來說,一切行為都必須服從于最大利益的要求。對于統治者來說,最大的利益在于讓民衆臣服并擁有天下。與可能的結果相違背的思維和行為必須全部去除。有時候一個君主會因為作為一個正常人的行為與作為一個君主的行為之間的定位選擇犯迷糊,這正是危機的所在。或者說,作為一個君主有時必須犧牲作為一個正常人的思維和行為習慣。在古代這種概念被概括為“代天巡狩”,既然代天行權就隻能代表天的利益而不是自己的利益了。在行為方式上更加接近“神”而不是人。

安禮章 第六

1

原文

安而履之之謂禮。怨在不舍小過,患在不預定謀。

福在積善,禍在積惡。善積則緻於福,惡積則緻於禍。

無善無惡,則亦無禍無福矣。饑在賤農,寒在惰織。安在得人,危在失士。

富在迎來,唐堯之節儉,李悝之盡地力,越王勾踐之十年生聚,漢之平準,皆所以迎來之衍也。

貧在棄時。上無常操,下多疑心。躁靜無常,喜怒不節,群情猜疑,莫能自安。

輕上生罪,侮下無親。輕上無禮,侮下無恩。

近臣不重,遠臣輕之。淮南王言:去平津侯如發蒙耳。自疑不信人,暗也。

自信不疑人。明也。枉士無正友,李逢吉之友,則八關、十六子之徒是也。

曲上無直下。元帝之臣,則弘恭、石顯是也。危國無賢人,亂政無善人。

非無賢人、善人,不能用故也。愛人深者求賢急,樂得賢者養人厚。

人不能自愛,待賢而愛之。人不能自養,待賢而養之。

國将霸者士皆歸,趙殺嗚犢,故夫子臨河而返。邦将亡者賢先避。

若微子去商、仲尼去魯是也。地薄者大物不産,水淺者大魚不遊。

樹秃者大禽不柄,林疏者大獸不居。

此四者,以明人之淺則無道德、國之淺則無忠賢也。

山峭者崩,澤滿者溢。此二者,明過高、過滿之戒也。

棄玉取石者盲,有目與無目同。羊質虎皮者辱。

有表無裏,與無表同。衣不舉領者倒,當上而下。走不視地者颠。

當下而上。柱弱者屋壞,輔弱者國傾。

材不勝任謂之弱。足寒傷心,人怨傷國。

夫沖和之氣生於足而流於四肢,而心為之君。

氣和則天君樂,氣乖則天君傷矣。

山将崩者下先隳,國将衰者人先弊。

自古及今,生齒富庶、人民康樂而國衰者,未之有也。

根枯枝朽,人困國殘。長城之役興而秦國殘矣,汴渠之役興而隋國殘矣。

與覆車同軌者傾,與亡國同事者滅。

漢武欲為秦皇之事,幾至於傾;而能有終者,末年哀痛自悔也。

桀、纣以女色亡,而幽王之褒姒同之。

漢以閹官亡,而唐之中尉同之。

見已生,慎将生,惡其迹者預避之。

已生者,見而去之也。将生者,慎而消之也。

惡其迹者,急履而惡䠙,不若廢履而無行;

妄動而惡知,不若绌心而無動。畏危者安,畏亡者存。

夫人之所行,有道則吉,無道則兇;

吉者百福所歸,兇者百禍所攻,非其神聖,自然所锺。

有道者非己求福,而福自歸之。無道者畏禍愈甚,而禍愈攻之。

豈其有神聖為之主宰?乃自然之理也。

務善策者無惡事,無遠慮者有近憂。

同志相得,舜則八元、八凱,湯則伊尹,孔子則顔回也。

同仁相憂。

文王之闳、散,微子之父師、少師,周旦之召公,管仲之鮑叔也。

同惡相黨,纣之臣億萬,跖之徒九千是也。

同愛相求。愛利則聚歛之臣求之,愛武則談兵之士求之,愛勇則樂傷之士求之,愛仙則方衍之士求之,愛符瑞則矯誣之士求之。

凡有愛者,皆情之偏、性之蔽也。

同美相妬,女則武後、韋庶人、蕭良娣是也。男則趙高、李斯是也。

同智相謀。劉備、曹操、翟讓、李密是也。

同貴相害,勢相軋也。同利相忌。害相刑也。

同聲相應,同氣相感。五行、五氣、五聲散於萬物,自然相感應也。

同類相依,同義相親。

同難相濟,六國合從而拒秦,諸葛通吳以敵魏,非有仁義存焉,特同難爾。

同道相成。漢承秦後,海内凋弊,蕭何以清靜涵養之。

何将亡,念諸将俱喜功好動,不足以知治道,惟曹參在齊嘗治蓋公黃老之術,不務生事,故引參以代相。

同藝相規。李醯之賊扁鵲、逄蒙之惡後羿是也。

規者,非之也。同巧相勝。公輸子九攻、墨子九拒是也。

此乃數之所得,不可與理違。自同志下皆所行所可預知。

智者知其如此,順理則行之,逆理則違之。

釋己而教人者逆,正己而化人者順。教者以言,化者以道。

《老子》曰:法令滋彰,盜賊多有。教之逆者也。

我無為而民自化,我無欲而民自樸,化之順者也。

逆者難從,順者易行;難從則亂,易行則理。天地之道,簡易而已。

聖人之道,簡易而已。順日月而晝夜之,順陰陽而生殺之,順山川而高下之,此天地之簡易也。

順夷狄而外之,順中國而内之,順君子而爵之,

順小人而役之,順善惡而賞罰之,順九土之宜而賦歛之,

順人倫而序之,此聖人之簡易也。

夫烏獲非不力也,執牛之尾而使之郤行,

則終日不能步尋丈;及以環桑之枝貫其鼻,

三尺之绹縻其頸,童子服之。

風于大澤無所不至者,蓋其勢順也。

如此理身、理家、理國,可也。小大不同,其理一也。

2

譯文

怨恨産生于不肯赦免小的過失;

禍患産生于事前未作仔細的謀畫;

幸福在于積善累德;

災難在于多行不義。

輕視農業,必招緻饑馑;

惰于蠶桑,必挨冷受凍。

得人必安,失士則危。

招來遠客即富,荒廢農時則貧。

上位者反覆無常,言行不一,部屬必生猜疑之心,以求自保。

對上官輕視怠慢,必定獲罪;對下屬侮辱傲慢,必定失去親附。

近幸左右之臣不受尊重,關系疏遠之臣必不安其位。

自己懷疑自己,則不會信任别人;自己相信自己,則不會懷疑别人。

邪惡之士決無正直的朋友;邪僻的上司必沒有公正剛直的部下。

行将滅亡的國家,決不會有賢人輔政;

陷于混亂的政治,決不會有善人參與。

愛人深者,一定急于求賢才,樂得于賢才者,待人一定豐厚。

國家即将稱霸,人才都會聚集來歸;邦國即将敗亡,賢者先行隐避。

土地貧瘠,大物不産;水淺之處,大魚不遊;

秃樹之上,大禽不栖;疏林之中,大獸不居。

山勢過于陡峭,則容易崩塌;沼澤蓄水過滿,則會漫溢出來。

棄玉抱石者目光如盲,羊質虎皮者虛于矯飾。

拿衣服時不提領子,勢必把衣服拿倒。走路不看地面的一定會跌倒。

房屋梁柱軟弱,屋子會倒塌;才力不足的人掌政,國家會傾覆。腳下受寒,心肺受損;人心懷恨,國家受傷。

大山将要崩塌,土質會先毀壞;國家将要衰亡,人民先受損害。

樹根幹枯,枝條就會腐朽;人民困窘,國家将受傷害。

與傾覆的車子走同一軌道的車,也會傾覆;與滅亡的國家做相同的事,也會滅亡。

見到已發生的事情,應警惕還将發生類似的事情;

預見險惡的人事,應事先回避。害怕危險,常能得安全;

害怕滅亡,反而能生存。人的所作所為,符合行事之道則吉,不符合行事之道則兇。

吉祥的人,各種各樣的好處都到他那裡;

不吉祥的人,各種各樣的惡運災禍都向他襲來。

這并不是什麼奧妙的事,而是自然之理。

務善策者無惡事,無遠慮者有近憂。

同志相得,同仁同憂,同惡相黨,同愛同求,同美相妒,同智相謀,同貴相害,同利相忌。

同聲相應,同氣相感,同類相似,同義相親,同難相濟。同道相成,同藝相窺,同巧相勝。

以上這些都是自然而然的道理,凡人類有所舉措,均應遵守這些規律,不可與理相抗。

把自己放在一邊,單純去教育别人,别人就不接受他的大道理;

如果嚴格要求自己,進而去感化别人,别人就會順服。

違反常理,部屬則難以順從;合乎常理,則辦事容易。部屬難以順從,則容易産生動亂;辦事容易,則能得到暢通的治理。

【暮初評注】

本章又是一個對于行為規範的注釋延續,隻不過換了一個層次。是從“禮”的角度來闡發。最終又回歸到“道”,從而對于“道、德、仁、義、禮”的作用作了一個全面的小結,揭示了一些人性中特點,從而幫助統治者更好地把握“人心”和“道心”,把天下的樞紐關節牢牢地握在手心之中。

不為人知的是,《素書》是另一個側面闡發了堯、舜、禹心口相傳的 “人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中”十六字治國真言(《書經·大禹谟》)(詳見《正解“人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中》),告誡統治者必須以天道、地道、人道修身正心和治理天下大事,敬天畏地,防微杜漸。

由于《素書》相當于一本治國實用手冊,背後所隐含的道理不為人知,才使得世人對其輕視。暮初在通讀幾遍《素書》後才覺得該書确實神龍見首不見尾,故不敢輕慢,以粗淺的評注方式抛磚引玉。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!