董其昌,字玄宰,号思白、香光居士,松江華亭(今上海) 人,萬曆十七年進士,授翰林院編修,官至南京禮部尚書,卒後谥『文敏』,有《畫禅室随筆》《容台别集》等著作傳世,明代書畫大家,于書法一道用功頗深,是中國古代書法史上最後一位傑出的帖學大家。然而他并不是天生的書法家,也不是一開始就醉心其間,他的學書之路可以說是一波三折。

在《畫禅室随筆》中有一段自述,記述了他的書學之路,他在這段自述中說道:『吾學書在十七歲時,先是吾家仲子伯長名傳緒,與餘同試于郡,郡守江西衷洪溪以餘書拙,置第二,自是始發憤臨池矣。初師顔平原《多寶塔》,又改學虞永興,以為唐書不如晉魏,遂專仿《黃庭經》及锺元常《宣示表》《力命表》《還示帖》《丙舍帖》,凡三年,自謂偪古,不複以文徵仲、祝希喆置之眼角,乃于書家之神理,實未有入處,徒守格轍耳。比遊嘉興,得盡睹項子京家藏真迹,又見右軍《官奴帖》于金陵, 方悟從前妄自标許,譬如香岩和尚,一經洞山問倒,願一生作粥飯僧,餘亦願焚筆研矣。然自此漸有心得,今将二十七年,猶作随波逐流書家』。

意思是說:十七歲那年與堂兄(弟)董傳緒一起去參加郡試,本來我可以拿第一的,但是郡守覺得我的字寫得有點糟糕,就判了我第二,我很不服氣,自此開始發奮學習書法。剛開始學顔真卿的《多寶塔碑》,後來有一段時間一直學虞世南,再後來又覺得唐代人的書法終究不如魏晉好,所以就開始學王羲之、鐘繇的小楷,就這麼學了三年,自己覺得已經很接近古人了, 文征明、祝枝山這些吳門大家我也不用正眼看了,那個時候覺得自己很厲害。後來去嘉興遊玩,在項子京家裡看了不少好東西, 之後在南京還看到了王羲之的《官奴帖》,這才醒悟過來,自己以前臨帖都還沒有入帖,隻是描摹字形而已,現在直為自己以前的狂妄感到汗顔,從那以後我就暗自發誓一定要好好研究筆法。現在也二十七年過去了,自己覺得隻是小有所得,還是屬于随波逐流那一類的書家,沒有比同時代人強多少。

從這一段記載我們可以看到,董其昌對于自己書法并不是很自信,覺得一般般,研究了二十七年筆法,也隻是小有所得,這是董其昌的自我鑒定,那麼聰明如董其昌,為什麼學了二十七年筆法也隻是小得呢?在這裡我們有必要看一下他的學書之路。

一、初學以『用敬』為第一要義

蔡邕在《筆論》一文說『夫書,先默坐靜思,随意所适,言不出口,氣不盈息,沉密神采,如對至尊,則無不善矣』,突出強調了一個詞『如對至尊』,所謂『如對至尊』就是要求學書者寫字的時候要心無雜念、認真對待。

對于這一點董其昌一開始也是這麼認識的,他說:『晉唐人結字,須一一錄出,時常參取,此最關要。吾鄉陸俨山先生作書, 雖率爾應酬,皆不苟且,常曰:『即此便是寫字,時須用敬也』 吾每服膺斯言,而作書不能不揀擇。或閑窗遊戲,都有着精神處。惟應酬作答,皆率意苟完,此最是病。今後遇筆研,便當起矜莊想。古人無一筆怕千載後人指摘,故能成名。因地不真,果招纡曲,未有精神不在傳遠,而倖能不朽者也』。董其昌在這段話中提到了他的同鄉陸深,說陸先生作字,即便是贈與朋友的應酬作品,在寫的時候也是一絲不苟,非常認真,從不作筆墨遊戲,并且強調他很佩服陸先生的作風。陸先生認為,隻有像他那樣一絲不苟作的字,才是真正的作字,強調必須時時用尊敬的态度去對待寫字。董其昌對此深有感觸,他說對待寫字, 自己沒有陸先生那麼嚴肅,作書常常有所分别,對于閑窗遊戲一類的作品他還是能認真對待的,但唯獨在寫應酬一類的作品時就不能認真對待了,常常是率意苟完。在陸先生眼裡率意苟完不是真正的作字,因此站在陸先生的角度去看,董其昌這一類率意苟完的作品肯定是不耐看的,所以董其昌在文中反思道『此最是 病』,病在何處,病在不能時時用敬。董其昌在後文接着反思道,以後要是再看到筆道精緻的書法,便要想到作字之人對待書法是如何的莊重,再也不會等閑視之。董其昌說的『時須用敬也』與蔡邕的『如對至尊』意思相近,他們都是在強調一點,就是作字要講究,不能信手塗抹。

在這段話伊始的時候董其昌說,晉唐人的字平時要注意多多搜集,并一一摘錄出來,在創作的時候對于他們的字形要常作參考,多去體會他們結字的高妙處,并說『此最關要』。這一論調很容易讓人想起米芾,因為這和米芾集古字的論調如出一轍,可見在董其昌的觀念裡『如對至尊』的作字态度和集古字的習字理念是緊密聯系在一起的,亦可見董其昌是十分贊同米芾集古字的作風的,他認為隻有像米芾那樣踏踏實實地,用集古字這樣的笨辦法去好好學習古人書迹,才是真正的『如對至尊』,也隻有這樣才能把字練好。但有認識歸有認識,在平時練習的過程中他并沒有做到知行合一。

二、後棄『用敬』以求『淡』

在《畫禅室随筆》中有一段記載,這段記載和他之前的言論并不一緻,書中記載道:『餘性好書,而嬾矜莊,鮮寫至成篇者, 雖無日不執筆,皆縱橫斷續無倫次語耳。偶以冊置案頭,遂時為作各體,且多錄古人雅緻語,覺向來肆意,殊非用敬之道。然餘不好書名,故書中雖有淡意,此亦自知之。若前人作書不苟且, 亦不免為名使耳。』意思是說,我内心是十分喜歡書法的,但就是不喜歡『如對至尊』般寫字,所以沒什麼完整的作品,雖然每天都寫字,但大多數時間都是随便寫寫,沒有什麼作品意識。偶爾會寫點冊頁,有計劃地各種書體都練一練,大多寫一些古人的雅語,感覺這是一種很随意的練字方式,并非是『如對至尊』的好習慣。然而我并不想做什麼書法家,所以我的字裡面有一種『淡』的味道,這一點我很清楚,這和我随意練的習慣有關。要是古人也是『如對至尊』般辛苦作字,那麼他們隻是為了書名練字而已。

在這裡他強調這樣雖然在法度上可能會有所欠缺,但是他淡泊名利,不想為了一個書法家的光環而強迫自己去練字,所以他的書法裡面自然而然會有一種『淡』的感覺。顯然從這裡我們就可以看到,他強調說自己不好書名,這一點其實是口是心非。董其昌在書法上是很有追求的,他說『吾書無所不仿,最得意在小楷書,而懶于拈筆,但以行草行世,亦都非作意書,第率爾應酬耳。若使當其合處,便不能追蹤晉宋,斷不在唐人後乘也。』意思是說,我平時練字臨的字帖比較雜,最得意于我的小楷書,但是寫起來比較累,平時也懶得寫,隻是以行草書示人,都不是我在『如對至尊』的狀态下寫的,大多是些應酬作品,所以寫的時候比較随意。我認為在『如對至尊』的狀态下寫字就是要處處合古人筆路,但這樣做最後求得的隻是法度而已,沒法學到晉宋人書法的風流态,我這麼做就是要跳出唐人觀念的束縛,所以我的書法不落唐人蹊跷。

在董其昌的觀念裡『晉宋人書,但以風流勝,不為無法,而妙處不在法。至唐人專以法為蹊跷,而盡态極妍矣。』意思是說晉宋人書法好就好在風流自在,不是說他們的書法不講求法度, 相反是很有法度的,但他們書法的妙處不是法。到唐代的時候大家都去學習晉人的法度,隻是求得了晉人的妍美,沒有風流可言。

他認為『趙吳興大近唐人,蘇長公天骨俊逸,是晉宋間規矩也。學書者能辯此,方可執筆臨摹。否則紙成堆,筆成塚,終落狐禅耳。』意思是說:趙孟頫比較重視法度,其書法整體也顯得比較妍美,跟唐人的路數比較接近,蘇東坡的書法天骨俊逸,所以是晉宋風流一路的書法。學習書法的人必須先明确這一點再去執筆臨摹。否則即便下『紙成堆,筆成冢』的功夫,最後也不會有什麼成就,終究是野路子。

從這些字裡行間我們就能看到他一直在給自己的書法找出路,始終在書法史中尋找自己的位置,他在探索一種前無古人的且能與古人相抗衡的新面貌,最終探索到的就是『淡』,可以說他的探索是成功的,因為後世論者大都也以為『淡』是董其昌書法的一大特色,但成功歸成功,成功了也并不能掩飾他書法中的一些技術上的問題。

三、董其昌書法傷于『工』

從董其昌十七歲學書法始,加上期間學唐人三年,再加上後來發願研究右軍筆法二十七年,這麼一算也就是他在四十七歲這一年開始覺得自己還是随波逐流沒有什麼大的突破。藝術上的高下往往要通過參比對照來判決,在學書自述中他對自己書法先後做了三次自我鑒定,三次鑒定的參比對象都不一樣。第一次以文征明、祝枝山為參比對象;第二次以王羲之為參比對象;第三次以同時代人為參比對象。第一次鑒定由于是狂妄之言所以不用理會,在這裡主要分析第二、三次鑒定,董其昌說自從他看到王羲之真迹以後便決定要好好研究筆法,由此可見他是被王羲之的用筆所折服,所以後面他研究筆法主要的學習或者說參比對象是王羲之,他說二十七年過去了自己小有所得,其參比對象還是王羲之,在王羲之和同時代人之間做參比他确實是小得于王羲之而不比同時代人強多少。

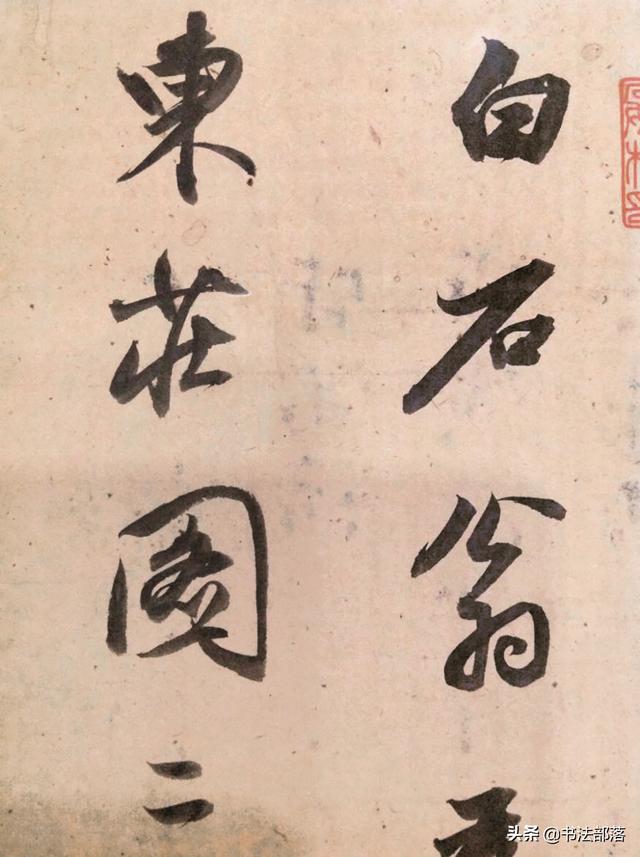

魏晉人書法确實如董其昌所言『不為無法,而妙處不在法』 所以董其昌後來在追索晉人風流的時候慢慢的不怎麼注重法度了。下面就王羲之和董其昌書法作一些具體對比,看看二者之間在技術上的差距。圖一是董其昌為沈周《東莊圖冊》作的題跋的局部,丁已(1617 年)所作,是他晚年的作品(當時董其昌六十二歲,董其昌壽高八十一),現取圖一『翁』字與圖二王羲之《二謝帖》『議』字作參比;取圖一『園』字與圖三王羲之《蘭亭序》『集』字作參比。

『翁』字下半部分羽的右邊往上翻的筆畫(标注部分)顯然是一個敗筆,筆鋒并沒有順勢換過來,和『議』字的标注部分相比,差距懸殊,且由于那一部分用筆太重導緻『翁』字整體下半部分略顯局促。『園』字标注部分的勾畫也是在換鋒的時候出現了失誤,此間勾畫全從偏鋒出,與圖三『集』字的勾有着天壤之别,『集』字的勾畫非常紮實,二者對比,高下立判。

王羲之無一筆怕千載後人指摘,但董其昌的點畫卻是能找出毛病的,也就是說他的書法傷于工,這就是他與王羲之的差别。而之所以會有這麼大的差别,行文至此我們似乎可以把原因歸結到他沒有堅持『如對至尊』的練字态度,但原因其實并不止于此。除了上面說的用筆細節外,我們也可以看到他和王羲之書法在點畫形态上的一些區别,王羲之字點畫形态十分之豐富,但董其昌的字裡面卻是多使轉而少點畫,對于這一問題我們如果從主觀上看,就可以看到這其實是由于他對王羲之書法的認識決定的,他認為王羲之字勢『似奇反正』的特點是由于其『轉左側右』的書寫習慣造成的,所以他在寫字的時候就做曲徑通幽式的左纏右繞,以期達到字内部的動态平衡,所以他弱化了傳統點畫在其書法中的表現性,強調的是線條在字中的纏繞。但是我們如果從客觀上來看的話,其實更多的是他的無奈之舉,這一無奈之舉就是我要說的另外一個原因,即他的書法沒有童子功。

四、董其昌書無童子功

書法好講童子功,我們現在每每談起童子功一事大都有點慚愧,因為我們從小使用鋼筆寫字,顯然是不可能有童子功的,但其實從小用毛筆寫字的古人大都也是沒有童子功的,因為是否有童子功和是不是從小用毛筆寫字沒什麼必然聯系的,主要是和從小受到的書法教育有關。

元代趙孟頫在《與王子慶劄》一文中就讨論了這一問題,他在文中說道『自度南後,士大夫悉能書,縱複不至神妙,去今人何啻萬萬。蓋少小握筆,便得曲肖神情。今人童幼學書,為師者悉皆惡書之人,以及省事,稍欲學古,俗氣以漸入,惡體不可複洗,豈不可歎也哉。若今子弟輩,自小便習二王楷法,如《黃庭》《畫贊》《洛神》《保母》等帖,不令一毫俗态先入以為主, 如是而書不佳,吾未之信也』。大緻意思是說:『自晉室南遷以來士大夫多善書,雖然有些人的書法并沒有多麼高妙但也比我們現在寫的好的多。因為他們在一開始的時候就受到了良好的書法教育,所以其字大都有高妙神态。現在我們自幼小入學伊始便跟随那些書法很差的老師學習,所以稍微學一點古人書法就入了俗道,積學日久便終身不能抖脫。要是讓我們的後輩們由我們指點從小開始就學最正統的二王楷法,不讓一絲俗氣侵入他們的字, 那麼他們的字不可能寫不好』。

董其昌十七歲才開始傾心于書學,顯然他小時候并沒有受到良好的書法教育,所以他沒有什麼童子功的,沒有童子功的具體表現就是他缺少對于書法點畫(即八法)的訓練,這一點對他書法的影響非常大,他之所以要反複糾結書法用敬這一問題,就是因為這個原因。小時候養成的糟糕的書寫習慣到一定程度再去矯正是有點晚的,這就好比一個小孩牙口長得不是太好,若是在他剛長出沒多久就開始矯正,會容易很多,矯正的效果也會好很多,可要是等到他長大以後再去矯正就難了,就算矯過來了,效果也會不太理想,董其昌的書法就屬于這種情況。關于練習童子功一事,其實最理想的就是趙孟頫所言,讓學書者從一開始就由書法上造詣高深的人士指點去學最正統的二王楷法, 隻有這樣才能訓練出最正統、最紮實的童子功。

五、餘論

但其實我們要是從這個意義上來看的話,沒有童子功的又何止董其昌一人,可以說自宋代以來大多數書家都是如此,因為自宋代以後學習書法的主力軍由唐以前的士族階層下降到了以寒族為中心的士大夫階層。唐以前的士族階層社會地位要優于寒族出身的士大夫階層,優到什麼程度呢,像李白這樣的人在唐代都沒有資格參加科舉考試,其優越程度可見一斑,唐以前的士族階層其後代自小就接受優越的書法教育,而寒族卻不能。所以後世如北宋程颢,元代呂宗傑、鄭枃,明代豐坊、陸俨山、董其昌, 清代周星蓮等人都要強調『用敬』,他們之所以強調『用敬』主要原因就是小時候沒有受到良好的書法教育,等真正有了自我意識開始迷心書學時才發現一切都為時已晚,即使用敬了也不見得能寫的有多好,更何況不用敬,所以他們拼命強調用敬。當然此時的用敬已經和蔡邕所說的如對至尊有所區别了,蔡邕講如對至尊的時代背景是文人書法剛開始起步,強調如對至尊主要是強調把字寫好,而後世講用敬主要是為了習得古人筆法。

到這裡我們似乎又很容易想到另外一個十分有趣的現象,即自宋代以來書法史上出現的皇家書法工緻謹秀(如圖中趙構書法)和文官書法縱逸放達(如圖中董其昌、陸深書法)的現象, 我想這一現象除了一些政治因素外,還有一個非常重要的原因,就是皇家對于優秀教育資源的壟斷,若非如此那些文官們也不至于學二王不得而另辟蹊徑,比如董其昌最後刻意不用敬而求淡趣。

所以我們能看到,董其昌的書法并不是天然美的那一路,他的書法裡面有一些生澀、别扭的感覺,當然這不是說他的書法本身有什麼毛病, 這裡所說的生澀、别扭隻是一種感覺,換句話來說這種生澀、别扭本來是由于他沒有童子功(即缺少對于『八法』的訓練)造成的,是他的一個缺點,但是通過他的努力他把這種缺點最終克服掉之後,形成的他的書法的一大特點。這是董其昌的聰明睿智之處,同時也是他不斷積學所緻,在浩蕩的書法史中有一大批像董其昌這樣沒有童子功的人,他們中大多數都淹沒在了浩瀚史海中,翻閱書法史我們就可以看到最後能像他那樣脫胎換骨的其實沒有幾人。

作者:王春樂 本文刊于《陝西書法》2022年第一期

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!