很多人聽到這個問題都會笑出聲來:公關嘛,還能幹啥?不就那點事兒嗎?

對!就是那點事兒。但是我每次聽到有人跟我這麼說的時候,内心的OS都是:你認為的那點事兒和我認為的那點事兒,一定不是一件事!

現代公關先驅愛德華.博内斯認為:以告知、說服和整合社會關系為業的行業稱為公共關系行業,從業者叫公關顧問。公共關系顧問是現代傳播媒介和社會機構的居間代理人,他們将觀點植入公共意識。

很明顯“将觀點植入公共意識”是職業公關的最終目标,那麼一個職業公關的所有工作一定都是帶有強烈的目的性,這一點無可厚非。那些所謂比較“佛性”的公關至少是不敬業的;那些靠拉關系、走後門、搞三陪完成目标的公關根本就是不職業的。

因為公關工作的難度和強烈的目的性,一個公關更加要求具備強烈的“狼性”!

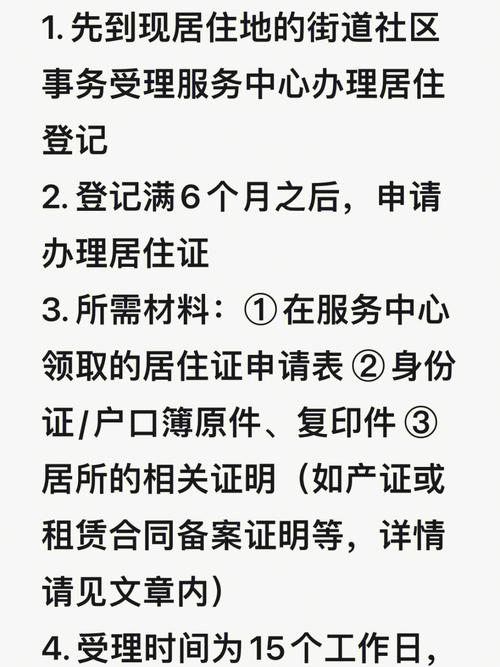

圖源:網絡

公關工作的難度是什麼呢?

首先在于你是否能夠證明自己已經成功的“将觀點植入公共意識”。雖然這一結果,在較長的時間内可以被觀察,卻無法在短期之内被考核。一方面,因為組成公共意識的頭腦非常多,短時間内無法系統地統計他們是否被影響而産生了統一的認知。另一方面,人的認知幾乎不可以被直接監測到,因為我們不可能打開一個人的頭腦,看看他是否認同我們的觀點——即使他口頭上表達了認可,很可能内心也是抗拒的。

不過還好,身體都是誠實的。

我們可以通過一個人的行動來判斷他是否認可某一種觀點,從而判斷他是否“被公關”了。當然,關于受衆群體行為的判斷需要滿足特定的時間和空間的限制,也就是在固定的時間和空間内才能判斷受衆人群是否因為産生了某種統一的認同而采取了一緻的行動。如果“這段時間”和“這個空間”是構建一個零和遊戲的元素,那還比較好判斷,因為受衆不是做出這個選擇就是做出那個選擇。例如:總統選舉就是非常典型的通過影響受衆心智而影響結果的模式。

但是我們也必須看到,現實生活中的“零和遊戲”越來越少了,人類的遊戲規則更加趨向于合作、共赢、共生。在一個本來就有多重結果的兼容并包的遊戲規則中,我們所作出的哪些決定是“被公關”後的結果,連我們自己都不知道,“公關”你的人就更不知道了。如果再納入心理學之中,意識和潛意識的考量元素,經濟學、消費行為學和金融行為學中關于人類決策模型的考量元素,以及人的意識不可即時感知不可即時監測的特點,基本上你也可以認為,公關經理們都是公司裡面的“大混子”。因為,我們本來的任務是去影響别人“将觀點植入公共意識”,可是我們卻并不能證明自己真的做到了這一點。

相信我,這一點,我們也是非常痛苦的。

所以,“公關戰”反而是一個職業公關所有的工作中最簡單的,因為它是一個零和遊戲,結果非常單一——不是你死就是我亡。但是它的風險性也來自于結果的單一性,因為最終的結果不一定是“你死”,很有可能是“我亡”。當然,我并不會因為這項工作的難度而放棄自己的職業,我也不同意,我們應該因為這份工作的“不可知”性而“混迹”在一個組織中。

所以,這篇文章就是談談我對公關顧問應該信奉的職業哲學、應該守護的職業原則以及一些實戰之中的工作方法論。也就是說,假設我們都有堅定的信心和對勝利的極度渴望,我們用什麼樣的方法來發揮自己的“狼性”呢?

在闡述這三個話題之前,我們首先需要了解,公共關系這個職業之所以成立的前提是什麼。

它是我們能夠克服人類認知“不可知”的特點最終實現“将觀點植入公共意識”的基石——那就是“偏見”。因為,我們必須依靠“偏見”認知世界,并且彼此之間由“偏見”構建了衆多“誤解”。客觀上,你會發現一個職業公關的日常工作就是在消弭各種“誤解”。

首先,雖然我們的認知不能即時可知,但是我們的認知具有明顯的邊界。如果你暫時不可判斷對方認知的内涵是什麼,可以通過判斷對方認知的外延初步先劃定一個認知範圍。例如,我上面這段話使用到了最基礎的概念“内涵”和“外延”,那麼沒有經曆過邏輯學的訓練的人,或者沒有接觸過這兩個概念的人,就會一頭霧水看不懂。我這時候就觸及到了一個人認知的邊界。(不可否認,很多公關混子就靠玩弄自己也不懂而且不明覺厲的概念,不斷觸碰别人的認知邊界,愚弄組織的高層,愚弄受衆,并且愚弄自己的。)

其次,因為我們每個人的認知都有很強烈的局限性,而且即使我們窮其一生不斷學習,我們自己生存的世界對于我們來說依然呈現出大部分真相“不可知”的現狀。可是我們要生存就被迫要認知這個世界,于是在進化中,人類天然原諒了自己的“愚蠢”,我們開始依靠“偏見”認知外部世界。而且,對于同一個事物,不同的人很可能基于自己認知的邊界得出不同的“偏見”。因為我們不能改變自己認知的外延,所以我們隻好改變對事物的認知,讓這個認知符合自己的内涵。所以,“偏見”之所以是“偏見”并不是因為這個認知是錯的,而是因為每一個人都需要它是一個“偏見”。就像學者早就證明人類的回憶并不是重現事實的過程,而是重構事實的過程一樣——隻看到自己想看到的,隻認知自己能認知的,我們就是這樣與自己、并且與世界和解,最終在地球上生存下來的。再舉個例子:制作黃曆的公司都知道,為了節省成本,每一天的“宜”和“忌”都是通過電腦随機排列而産生的。那為什麼很多人看了黃曆之後覺得非常準呢?這是一種典型的幸存者偏差,不是因為黃曆準,而是因為你那天發生的事情恰巧跟黃曆吻合,但是我們從更大的範圍來看,大多數人都會覺得那天的黃曆不準,隻是你不知道大多數人的觀點而已。但是,隻要有一天“黃曆”蒙對了,你就會徹底相信“黃曆”上面的每個字。“黃曆”就是這樣利用了人類意識的不可知性和每個人認知的邊界,混迹于民間的。

我們還可以通過一個經濟學概念“稀缺”來解釋這種現象。地球上的一切都是“稀缺”的,人類社會規則存在的基礎也是“稀缺”。對于人類本體來說,肉體的壽命是非常稀缺的資源,我們窮其一生都在跟這個稀缺的資源抗争。那麼如何能夠更加節省時間高效的生存就成為了擺在人類面前的第一個問題。要在客觀世界裡生存,首先是要認知客觀世界,可是客觀世界太複雜了,複雜到如果我們全面認知一個事物的真相之後才做決定,我們可能就已經餓死了。所以我們隻有通過“偏見”草草的認知這個世界,才能最高效地活下來。

可是如果每個人都基于“偏見”而作出決定,為什麼看上去有的人做了正确的決定,而有的人做了錯誤的決定呢?如果他的“偏見”不是“真知灼見”,為什麼他會成功呢?我的答案是:巧了。

也就是說,一個“偏見”需要等到最後被證明了才會變成“真知灼見”,在一開始每個人都認為自己得到了一個“真知灼見”而不會認為自己得到了一個“偏見”,可事實上每個人都在追随一個“偏見”,衆多“偏見”中,有一個不斷修正自己最後跟“真知灼見”重疊了。也就是說,一個決定是正确的決定還是錯誤的決定都要依靠結果來印證,那麼結果出現之前我們并不能肯定它是正确的還是錯誤的,如果作出決定的人足夠多,并且同時作出決定且同時驗證決定的話,也許還可能會知道一個正确決定和錯誤決定的概率。可是,因為人類時間和協同的“稀缺”性,我們不可能同時作出決定也不可能同時驗證決定,事實上,我們的決定是一個一個做出來的。那麼第一個決定和第二個決定以及以後的決定就會互相影響,最終趨同于同一個決定。這種現象就是經濟學的“阿羅不可能定律”的一種表現形式。

這種互相影響并且逐漸趨同的決定已經失去了它一開始的“先覺性”,又因為勝利的決定最終存活下來被人們大肆傳揚,幸存者偏差加上我們對“偏見”的執着,讓我們相信了這個人在一開始就作出了正确的決定。其實決定就是決定,在被驗證之前,它就是一個決定。最終它影響了其他決定并且存活下來甚至勝利了,它不是勝利者,它是幸存者。作出這個決定的人也沒有先知先覺,他依然還是基于一個“偏見”作出的這個決定,從這種意義上來判斷,他的成功是一種巧合。

這就是為什麼很多創業者不喜歡總結方法論也認為沒必要總結什麼方法論,隻有那些并沒有真正成功并且急于證明自己的人——例如筆者本人,才會去寫什麼方法論。而且真正成功的創業者并不是那些發現一個真理并且堅持到底的人,而是那些随時跟世界交互随時改變策略适應世界的人。所謂适者生存,他們成功的秘訣也不是更古不變的“真理”而是随時随地的“變通”。

所以,成功的創業者們總是認為幹就完了呗,說那麼多廢話幹什麼呢?

于是,“偏見”成為了我們認知世界的窗口,衆多“偏見”集合在一起,就成為了一種認知系統。我們就是利用這些認知系統影響并且操控現實世界的,就像我們通過電腦的視窗系統操控電腦一樣,視窗系統隻能給我們展現電腦全部功能的一個局部。但是這就夠了,這一點點信息和功能已經足夠我們自信的去操控一台每秒計算幾十億次的電腦。這個認知系統被廈門大學鄒振東教授定義為“弱世界”,被我們認知并且影響的現實世界被鄒教授定義為“強世界”,強弱兩個世界幾乎貫穿于每個現代人生命的始終,這個理論體系後面我還會詳細的闡述。

再次,“偏見”的産生首先是因為人類為了存在而進化出來的“自洽”性,然後這種“自洽”功能幫助我們進化出了另外一個性格特征就是“過度自信”。因為我們要生存,可是世界又太複雜基本上是不可知的,所以我們隻能通過“偏見”認知世界。有了“偏見”的加持,我們就可以“過度自信”的去影響、操控甚至征服世界了。同時,“過度自信”又幫助我們把自己做的任何事情合理化——我說的都是對的,我做的都是對的。(不論自己做了什麼,我們都會讓這件事情合理化,就算是社會道德普遍認為的壞人自己也并不認為自己是壞人)。

最後,“過度自信”的人類又衍生出了另外兩個普遍的特征“誤解”和“烏合之衆”。

“誤解”是“過度自信”的大兒子。一個全部由“偏見”組成的操作系統,必然進一步拉偏我們對彼此、對世界的認知,讓我們距離真相越來越遠。又因為我們其實也沒在關心世界的本來面目是什麼樣子,我們隻是在自己描繪一個屬于自己的世界,所以每個人眼裡的“世界”都是不一樣的。這些不同的“世界”碰撞在一起,就産生了“誤解”。

接下來,老二“烏合之衆”誕生了。因為我們“過度自信”到可以忽略事實的真相,通過一系列“偏見”去認知和判斷世界。再因為人類壽命的稀缺性,時間成本就是人類的第一大成本。決策成本低的方法會“歧視”決策成本高的方法。這時候,我們也就不在乎什麼“真理”了,為了節省決策成本,“情感”粉墨登場!

我們在“過度自信”的常态下,基于“情感”對世界作出判斷,比基于“真理”對世界作出判斷的決策成本低多了。所以隻要影響人類的“情感”基本上就可以影響人類的決策,而且這件事跟“被影響人”的理性程度和智商都沒有關系。1895年法國社會心理學家古斯塔夫·勒龐把這種現象寫成了《烏合之衆:大衆心理研究》這本書。他的核心結論是:當人類聚集在一起由個人變成群體的時候,智力就會下降,并且特别容易被“情感”所影響從而作出一緻的決定。但是事後特别是當我們回歸個體的時候,又會特别後悔自己以群體的身份作出的決定。

也許還有人會問,那科學呢?難道科學也是一種偏見嗎?筆者認為科學是我們對于偏見的對抗,也是我們對于偏見的妥協,或者說科學幫助我們通過另外一種方式,片面的認知這個世界。諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾卡尼曼的《思考,快與慢》完整描述了人類的兩個思考系統,快系統和慢系統。為了理解方便,我們暫且稱之為“偏見系統”和“科學系統”吧,在處理簡單、應激的刺激時,我們一般情況下會調取“偏見系統”,當“偏見系統”無法解釋某種現象時,我們會調取“科學系統”。在此基礎上,筆者的觀點是,因為科學的認知門檻非常高,普及面也非常窄,所以一般普羅大衆是不能調取嚴謹的“科學系統”的。又因為地球人類文明的發展程度依然比較低,目前我們所掌握的科學知識對于認知世界這個目标來說實在是太微乎其微了,“科學系統”并不能幫助我們真正認知這個世界。當一個人先用“偏見系統”無法解決問題,調取“科學系統”也無法解決問題時,他會再次調取“偏見系統”來與自我和解。所以最終幫助我們認知世界的,還隻能是“偏見系統”。

在這裡請允許我總結一下自己的“偏見”:為了節省時間成本,我們選擇通過“偏見”來認知和影響世界,從而産生了“誤解”,同時還是為了節省時間成本,我們會更加傾向于受到“情感”的影響而作出決定。“偏見”和“情感”幫助我們所作出的決定有時候會進一步加深“誤解”。廣泛的深度的“誤解”又降低了人類的效率。

為了提高效率,就需要一群人通過告知、說服和整合社會關系,成為現代傳播媒介和社會機構的居間代理人,将觀點植入公共意識,從而消除誤解。

這就是公關顧問誕生的前提條件,但是職業公關顧問直到1940年之後才出現的,主要原因是到了第二次世界大戰之後才出現了這個職業的另一個先決條件——媒體以及傳播技術的空前進步,讓一個信息幾乎可以瞬間傳遍全球。

最後,我們還找到了公關顧問的兩個武器:“情感”和“偏見”,一般情況下,我們會盡量通過情感的途徑,将一個“偏見”植入公衆領域,從而影響大衆的決定,消弭誤解。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!