戰國時期,人們講究修身,因此在印章上就有很多講如何做人的箴言,用以警示自己、規誡他人,這就是箴言玺,其作用類似今天的座右銘。箴言玺印文較少,但内容豐富、寓意深刻,受諸子思想的影響,體現了“仁、義、禮、智、信”中華基本道德規範,反映出當時人們的思想意識形态。2020年6月9日中國文字博物館推出“方寸藏箴——戰國箴言玺文化展”,以弘揚優秀傳統文化、傳承華夏精神内核為主旨,分為仁、義、禮、智、信五個單元,通過小小的箴言印章來展示中華民族傳承至今的精神硬核與價值追求。“信”雖然遲至西漢時期才被納入“仁、義、禮、智、信”五常理論體系中,但在戰國時期常作為吉語銘刻在印章中,随身佩戴,表現出人們内心對誠信的渴望,和對自己的一種要求。本文從戰國箴言玺中反映誠信的玺印入手,結合商周時期其他青銅器銘文及竹簡文字所包含的誠信方面内容和相關文獻記載,探尋誠信之堅守與傳承。

信玺及其内涵

信,是戰國時代使用頻率非常高的一個字,一般作為人名、封君名使用,但在箴言玺印及一些青銅器銘文當中也專指誠信之意。鑒于戰國時期,諸國林立,諸子思想百家争鳴,“信”字在字形上地域差别很大,六國文字各有特點,但其中所反映的誠實守信的精神内涵卻趨于一緻。

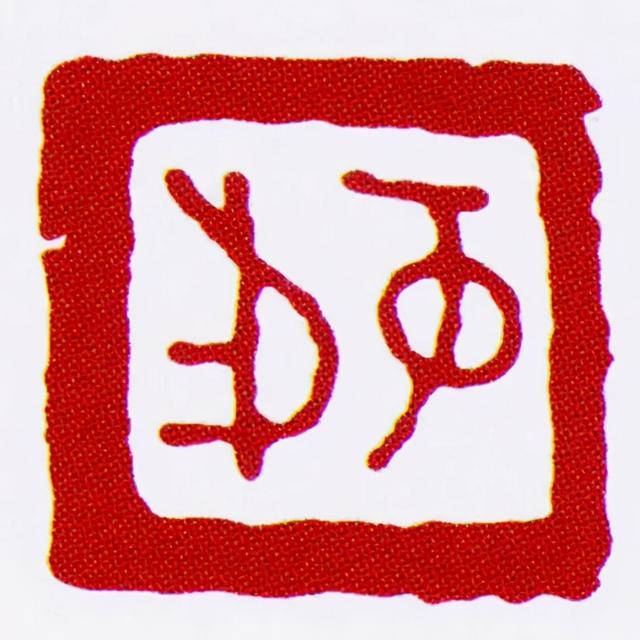

圖一

圖一玺文為單字“信”,陰文,反書,風格屬秦。《說文·言部》:“信,誠也。從人從言,會意。”信為誠信守諾,言行一緻。這是儒家倡導的美德,中華民族優良傳統。

圖二

圖二玺文為單字“身”,陽文,正書,風格屬秦。正書的印章已經完全失去古玺拓印功能,應為純粹的珍玩或佩印。身,甲骨文作1️⃣(見圖①),像人腹隆起有孕之形。西周金文作2️⃣(見圖②),下添加橫筆為飾。在戰國古文字中,身通信,慎守誠信之意。

圖①

圖②

圖三玺文為單字“3️⃣(見圖③)”,陽文,反書,風格屬三晉。《戰國古文字典》:“3️⃣(見圖③),信之異文。”《谷梁傳》:“言之所以為言者,信也。言而不信,何以為言。”說出的話一定要守信用。《論語·為政》:“人而無信,不知其可也。大車無輗,小車無軏,其何以行之哉?”表明車無軏不可行,人無信則不可立,人若不講誠信,将寸步難行。均說明信是個人品質當中最重要因素,是立身之本。

圖三

圖③

圖四玺文為單字“4️⃣(見圖④)”,陽文,反書,風格屬三晉。《戰國古文字典》:“4️⃣(見圖④),為身之繁文。”身通信,則4️⃣(見圖④)也意為誠信之意。《論語·學而》:“與朋友交,言而有信”,是說在人與人交往時,誠信是交往的前提和基礎,必須做到言而有信。

圖四

圖④

圖五玺文為單字“5️⃣(見圖⑤)”,陽文,反書,風格屬楚。吳振武《〈古玺文編〉校訂》第二八九條指出:“從心身聲,即信字異體。身、信古音同,戰國文字中借身或從身之字為信是很常見的,故信字可以用身作聲符。”古人認為心是思維活動的器官,語言來自心,發于口,所以“言”“口”“心”三者作為合體字的意符時往往可以通用。《老子》:“夫輕諾必寡信,多易必多難。”指出輕易向别人許諾一定很少講信用,經常把事情看得過于容易必定多遭受困難,所以教育人們不要輕易許諾,隻要許了諾就要認真履行諾言,不要失去了信義。

圖五

圖⑤

圖六玺文為“中身”二字,陽文,反書,風格屬三晉。中通忠,身通信,中身即為忠信。《周易·乾傳》:“忠信,所以進德也”,說明信是道德的基礎。

圖六

圖七玺文為“中4️⃣(見圖④)”二字,陽文,反書,風格屬三晉,其為忠信之異文。《論語·衛靈公》:“言忠信,行笃敬”,指出說話要忠實誠信,做事要忠厚恭敬。

圖七

圖八玺文為“中身”二字,陽文,反書,風格屬楚,通忠信。《左傳·昭公元年》:“臨患不亡國,忠也;思難不越官,信也;圖國忘死,貞也。”大意是面臨禍患的時候不要忘記國家,是忠的體現;有危難但卻不放棄自己的職責,是信的體現;為了國家的利益能夠置生死于度外,是堅貞的表現。

圖八

圖九玺文為“中5️⃣(見圖⑤)”二字,陽文,反書,風格屬楚,通忠信。《墨子·尚賢下》:“凡我國之忠信之士,我将賞貴之;不忠信之士,我将罪賤之”,凡是我國忠信的人,我都将獎賞和尊貴他;不忠不信之人,我将治罪和鄙棄他。進一步指出忠信是人立身之本,不講忠信将會被人唾棄和輕視。

圖九

戰國青銅器銘文及竹簡中的“信”

戰國時期的其他載體上所镌鑄或書寫的文字當中也包含着大量有關信方面的内容,除了用作人名、封君名之外,其上所反映的内涵,與成語玺所包含慎守誠信之意相一緻,都是當時崇尚忠信的真實體現。

戰國時期屬三晉魏國的梁上官鼎記載“宜信冢子”,大意是指宜信侯的嫡長子,宜信在這裡指代封君名;此外還有信安君鼎、長信侯鼎所涉及的信都是戰國時期魏國的封君名。戰國時期的魏國崇尚誠信,其君主魏文侯留下了很多重信的故事,因此“在上者”有信,則民誠樸忠信,以崇信為尚,對整個社會誠信風氣的形成起到了很好的示範作用。

圖⑥

此外,出土于河北平山縣的中山王鼎及中山王壺,其銘文中包含有“忠”“信”二字。中山王鼎:“事少如長,事愚如智,此易言而難行也。非信與忠,其誰能之?”大意是中山王6️⃣(見圖⑥)對其大臣相邦7️⃣(見圖⑦)忠信的肯定與贊揚,認為他侍奉年少、無知的君主就像對待年長且有智慧的人一樣,這事情說起來簡單但做起來卻很難;如果沒有信義和忠誠,有誰能夠做到呢?中山王壺銘文中也提到:“餘知其忠信也,而專任之邦。”再次肯定了大臣7️⃣(見圖⑦)的忠信品質,并委以相邦之重任。

圖⑦

1993年出土于湖北郭店一号墓内的楚簡,所書寫的内容中包含一篇《忠信之道》的儒家文獻,以“忠信”為主題展開論述,闡釋了忠信的各種表現,并極力倡導當政者對民衆做到“忠信”,認為隻有達到了“忠信”,才能“人養皆足,百善皆立”。

信的堅守與傳承

信,從人、從言,會人言可信之意,是戰國時期儒家所提倡的基本道德規範之一。戰國以後,朝代更替頻繁,但人們對誠信的堅守與傳承從未中斷。宋代思想家朱熹《朱子大全》記載:“故盡己之心為忠,徇物之理為信,雖内外之不同,要之皆誠與我耳”,表明忠、信、誠三者的密切關系,均以誠實為根本。近代教育學家蔡元培先生認為:“德行之中,最普及于行為者,曰信義。信義者,實事求是,而不以利害生死之關系枉其道也。社會百事,無不由信義而成立,苟蔑棄信義之人,遍與國中,則一國之名教風紀,掃地盡矣”,指出個人的誠信品質對國家的重要性,是國家風紀的重要内涵。

兩千多年來,傳統文化中的誠信精神,一直深深影響着每一位炎黃子孫,直至今天,“誠信”作為社會主義核心價值觀的重要内容之一,更應該成為民衆必須具備的道德品質。

(文中玺譜來源于《甘露堂藏戰國箴言玺》)

▼

圖文轉自2020年7月14日

《中國文物報》第7版

作者|張麗敏

編輯|毛豆

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!