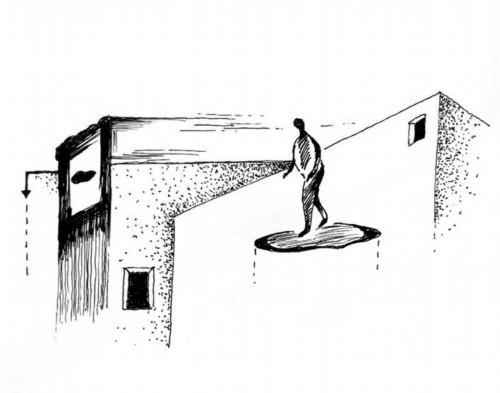

插畫:田威

作者簡介 遠人 1970年出生于湖南長沙。中國作家協會會員。有詩歌、小說、評論、散文等近千件作品散見于《人民文學》《中國作家》《詩刊》《大家》《花城》《随筆》《芙蓉》《天涯》《山花》《鐘山》《書屋》等海内外百餘家報刊及數十種年度最佳選本。出版有長篇小說、散文集、評論集、詩集等個人著作18部。曾獲湖南省十大文藝圖書獎、廣東省有為文學獎金獎、深圳市十大佳著獎等。

◎ 遠 人

一

在具有劃時代意義的法國巴士底獄被摧毀一百周年之際,有兩件事在巴黎引起轟動。一件是成為巴黎象征的埃菲爾鐵塔竣工,另一件是一家命名為“紅磨坊”的夜總會開店。前者在今天,已不僅僅是巴黎象征,更是成為現代法國的文化符号,後者則在當時造就了蒙馬特爾區的輝煌。每天晚上十點到午夜,成群結隊的巴黎人湧向紅磨坊。該處提供的大膽表演節目,盛極一時地征服了整座巴黎。

十九世紀的法國,尤其拿破侖白手起家的榜樣,使得所有稍具各種才能的青年都渴望對巴黎進行征服,這點讀讀巴爾紮克的小說就可以知道個大概。隻是巴爾紮克沒有活到紅磨坊時代,否則必将用新的巨著來填充他未完成的《人間喜劇》。但沒有文壇巨擘生花之筆的描寫,也有其他藝術家在全神貫注地打量,以期留下一個時代的風貌。在一個多世紀後的今天,隻要想起和說起紅磨坊,就一定會令人想起和談起勞特累克。

二

從勞特累克的傳記來看,除母語法文之外,九歲就懂得希臘文、拉丁文和英文等多種語言,家庭的藝術熏陶也使他自幼開始習畫,十一歲就具有相當純熟的速寫能力。不論放在何時,未來的畫家都堪稱出類拔萃的法國神童。

到紅磨坊開業的1889年,勞特累克正值二十五歲的青春之年。作為具有貴族血統的後裔,勞特累克似乎很早就辨識出十九世紀天翻地覆的改變。在其早期畫作中,除了對家庭的描繪,勞特累克從未像薩金特那樣專心緻志于上流社會的富麗堂皇場景。或許,那個在曆史中退潮的階層不具有勞特累克所以為的時代性和代表性。在勞特累克眼裡,被社會激發到突出位置的平民更具描述的價值。畫于1885至1886年的《洗衣婦》是勞特累克最初吸引我的畫作,也是畫家早年的一幅代表作。

畫面上一個側身而立的金發女人,頭發略微淩亂,遮住了額頭和眼睛。女人穿件普普通通的白襯衫,衣袖挽起,手掌按住桌沿,桌上有件未洗的衣服。就人物神态來看,似乎有點疲憊,于是在勞作間隙裡站起,無目的地望向窗外。這幅畫吸引我,是它讓我很自然地想起師承巴爾紮克衣缽的小說家左拉在《小酒店》裡塑造的洗衣婦绮爾維絲。該部名著的起筆就是出場女主角在窗口站立。當我看到勞特累克這幅畫時,感覺畫家畫下的就是左拉的小說開頭。在發誓要留下第二帝國每個階層的自然主義作家那裡,選擇一個洗衣婦為主角,本身就意味平民階級在社會中的登場,并逐漸成為時代突出的生活現象。勞特累克選擇這一角色,一方面是這些人雖處底層,卻已是無法繞開的重要社會構成,另一方面,它也說明勞特累克的目光和感受都深入在社會的種種變更當中,即便畫家的朋友都是富家子弟,但喚起他創作欲望和熱情的,還是更廣闊、同時更有代表性的身邊事物。

從這裡來看,其實就決定了勞特累克和同時代畫家的不同。譬如在柯爾蒙畫室當學生之際,成為勞特累克朋友的凡·高便以激烈的内心渴望來表達個人的極緻情緒。勞特累克截然相反,盡管在繪畫技巧上,勞特累克下過非凡的苦功,畫風上也吸收了不少印象派特點,但畫家最終選擇的還是通過畫面去表達什麼,而不是将作品如何進行表達。對創作來說,表達什麼和如何表達,從來就是糾纏不清的問題。隻有不去糾纏的人,才能從容不迫地開辟自己的道路。

不知道勞特累克選擇直觀表達是不是因為少年時兩次骨折引起的殘疾所緻。或許因為腿瘸,勞特累克才更信任自己的眼睛和手?不管是不是這樣,我們看見的事實是,作為畫家的勞特累克,選擇的是在畫布上表現他親眼目睹的所有。另外可以肯定的是,因為不願旁人将自己當殘疾人或侏儒看待,畫家對儀表頗為注重,總是夾根櫻桃木制手杖,身穿黑白方格褲子,禮帽總在頭上,冬天多半是藍色外套,偶爾也系根綠色領帶。僅看外表,與其說勞特累克的身份是畫家,不如說是地道紳士。

這個紳士的每晚出入之所便是紅磨坊。

三

不可否認,在當時熱衷紅磨坊的,多半是尋歡作樂之人。紅磨坊的常客,既有來此觀光的國外遊人,也有不少王公貴族裡的遺老遺少,它同時還是無數初出茅廬的作家、音樂家及詩人們的聚會之所。在那裡,音樂廳主持人定期主辦藝術化妝舞會,節目中少不了性感模特的大膽登場和一些身穿奇裝異服的藝人們為觀衆提供别出心裁的各種表演。

在1885年便依靠為雜志提供插圖作品而已然成名的勞特累克像其他人一樣喜愛上紅磨坊。隻是,勞特累克出沒紅磨坊倒并非尋求刺激。對年輕的畫家來說,紅磨坊已在事實上代表了巴黎。代表巴黎的便代表了法國,代表法國的則無疑代表了當時的整個歐洲。在勞特累克那裡,作品目标從來都是現實生活和尋常大衆,因此畫家像小說家一樣,悉心捕捉人物形象,着力刻畫他們的性格和悲喜,刻畫生活帶給他們的種種,刻畫在人與人之間不斷遊走的時代身影。可以說,繪畫對勞特累克而言,不僅是藝術的目标,還是生活的手段。在這方面,勞特累克倒的确和左拉類似——後者為寫教皇而到羅馬,為寫金融界而跑交易所,為寫工人而親往礦區。勞特累克為畫出一個時代的縮影,選擇了當時極具代表性的紅磨坊。

在具有代表性的尋歡之地,女人當然不少。紅磨坊的女人身份各異,她們有的是畫家們的模特,有的是音樂廳的舞女,有的是非專職的裁縫,有的是各階層名人的情婦,等等。勞特累克的畫筆也很自然地指向了這些被命運抛來抛去的女人。在那一時期,勞特累克畫遍了蒙馬特爾的所有舞女。它們一幅幅構成畫家舉世聞名的“紅磨坊系列”畫作,也鑄就了勞特累克繪畫生涯的輝煌期。

在勞特累克的畫中,不少女人通過其畫作成名。其中一個叫珍妮·雅芙麗的女人出現較多。按照勞特累克所畫對象必須是引起其興趣和受其仰慕的原則來看,畫家從珍妮·雅芙麗身上當然會發現不少值得發現的感受。在一系列含有珍妮·雅芙麗名字的作品中,有兩幅形成對稱的畫作格外引人注目。一幅畫名是《走進紅磨坊的珍妮·雅芙麗》,一幅是《走出紅磨坊的珍妮·雅芙麗》。兩幅畫都完成于1892年。在《走進》中,雅芙麗身裹一件藍色外套,戴雙藍色手套和綠色頂花扁平帽,畫面背景模糊。在《走出》中,雅芙麗則身着黑色外套,穿黑色尖皮鞋,頭上的頂花扁平帽也變成了黑色,雙手插在衣兜,背景為全部橙色,有一中年男人為主體的數人和她反向而行。

勞特累克第一次看見她時,珍妮·雅芙麗還是紅磨坊的小舞女,眼睛迷人,臉色蒼白,被形容為“虛無缥缈的女孩”。勞特累克和藝術界的朋友們經常為其捧場喝彩。在1890年後,畫家和她發展成親密的關系,後者對畫家的作品也極感興趣,經常為他擺姿勢,走進他的各類畫作。

有點奇怪的是,在勞特累克這兩幅畫中,讀者既看不出她的虛無缥缈,也看不出她的保守和溫柔。兩幅畫中的雅芙麗都表情類似。在《走進》中,臉型瘦削,下巴很尖的雅芙麗眼睛低垂,好像被某種很深的無奈控制。給讀者的感覺是,她一走進紅磨坊,就頓時感到某種壓抑,本來的内心平和在忽然間消失。在《走出》中,雅芙麗仍是眼睛低垂,仿佛陷在某種沉思當中。她的沉思卻不是因為偶然遇上某個問題,而是因為剛剛出來,感到一股難以忍受的疲憊。簡言之,走進紅磨坊的雅芙麗感到壓抑,走出紅磨坊的雅芙麗又流露出自己虛脫樣的疲乏。但壓抑也好,疲乏也好,雅芙麗像所有女人一樣,都決定把生活繼續下去,也忍受下去。

四

對一個能征服巴黎的場所而言,紅磨坊似乎就是最美好的所在;對流連紅磨坊的紅男綠女而言,那也是一個理所當然的歡快所在。但偏偏在此,一個被畫家愛戀、被詩人獻詩、被不斷有專人撰文捧場的當紅女伶,毫無周遭人所具有的興奮。事實上可以想象,在走進和走出之間,雅芙麗一定在紅磨坊受到衆星捧月般的追逐。不僅對女人,對任何一個人來說,被衆星捧月,都易在充分的享受中覺得實現了某種自我。

勞特累克雖然沒有避開雅芙麗在紅磨坊受追捧的畫面表現,但畫筆能夠落在雅芙麗剛剛走進的時刻和曲終人散後的走出時分,就至少表明了勞特累克的目光不僅僅隻鎖定在紅磨坊之内。紅磨坊的象征喻意會令一個将時光消磨其中的人有更多感受。這些感受不會在紅磨坊的熱鬧中出現。

勞特累克通過這兩幅畫,十分細緻地将當時人的内心世界打開。所有人的内心世界都不可能不和他的生活挂鈎,他的生活又不可能不和他的時代挂鈎。在一個能代表時代生活的場所裡,該場所的代表人物也應能反映一個時代的樣子。在喧騰與繁華之下,人究竟能從時代中得到什麼?不僅勞特累克,也是那一代藝術家不斷追問的問題。對生活和時代的答案,很少有人能及時得到,勞特累克也未必能告訴我們,當他呈現出當時的人物内心,至少說明了勞特累克對時代的敏感一面。把喧騰與繁華揭開,我們看到的仍然是人無法掩飾的失落。與其同時代的版畫家杜米埃習慣用誇張的手法來針砭時弊和諷刺社會,乃至抨擊倫理道德。勞特累克隻簡單地呈現生活本身,反而在今天具有更強的時代表現力和藝術感染力。如果我們認真打量畫家全部的“紅磨坊系列”,會發現那些畫中人很少有笑容流露。或許,在一個物質時代即将掀開大幕之時,所有的人性都在發生激烈的碰撞?這些碰撞更讓我們從那些細微處看到更強烈的社會風貌。

在勞特累克筆下,充滿種種細微感的“紅磨坊系列”将其帶到個人的藝術頂峰,這個頂峰卻來源于一個小小夜總會,讓我們在驚訝勞特累克非凡表現力的同時,還真可以發現,一個人要征服他的時代,不一定就非得對時代的所有覆蓋面進行親身體驗和條縷分明的辨析。生活在哪裡都是一樣,就看是否有一種能夠深入的眼光。在今天面對勞特累克的不朽之作,值得我們深思的遠不僅是他的技巧,還能在技巧之下,看到他給予的提醒——我們該以什麼樣的眼光來面對和認識今天的時代。

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!