有關食物美味的成語?唐豔華 西安思源學院文學院中國人對于食物的熱愛與鑽研熱情是世界上任何一個國家都無法比拟的在食材的選擇上,上 至飛禽下到走獸都能變成人們餐桌上的美食;在制作方式上,中國人可以通過油炸、清蒸、水煮、腌 制、火烤、煙熏等展現出同一食材的不同風味;在味道上,人們對麻辣、糖醋、酸辣、鹹香等各種口 味進行探索的腳步從未停止可以說,中國的飲食發展早已脫離了物質特性形成了獨特的文化體系, 并在其發展的過程中與其他民俗文化不斷交融,主要體現在中國人的思維體系與語言體系當中我國 傳統飲食文化發展至今,漢語成語已成為其傳承、發展的重要載體從漢語成語的角度對傳統飲食文 化進行分析,能夠感受到我國飲食文化的發展曆程及其背後的現實意義文章将主要針對漢語成語中 的傳統飲食文化進行分析,接下來我們就來聊聊關于有關食物美味的成語?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

唐豔華 西安思源學院文學院

中國人對于食物的熱愛與鑽研熱情是世界上任何一個國家都無法比拟的。在食材的選擇上,上 至飛禽下到走獸都能變成人們餐桌上的美食;在制作方式上,中國人可以通過油炸、清蒸、水煮、腌 制、火烤、煙熏等展現出同一食材的不同風味;在味道上,人們對麻辣、糖醋、酸辣、鹹香等各種口 味進行探索的腳步從未停止。可以說,中國的飲食發展早已脫離了物質特性形成了獨特的文化體系, 并在其發展的過程中與其他民俗文化不斷交融,主要體現在中國人的思維體系與語言體系當中。我國 傳統飲食文化發展至今,漢語成語已成為其傳承、發展的重要載體。從漢語成語的角度對傳統飲食文 化進行分析,能夠感受到我國飲食文化的發展曆程及其背後的現實意義。文章将主要針對漢語成語中 的傳統飲食文化進行分析。

語言被創造出來的初衷是服務于社會實踐,而 “民以食為天”,飲食是人們賴以生存的物質 條件,因此飲食與語言的發展有着密不可分的關系。随 着人類社會文明的進步,語言體系發展得越來越完整, 産生了許多代表固定意思的簡單成語。在這一演變過程 中,與飲食相關的成語也越來越多,這些成語有些是直 接用來形容飲食的外在特征、口味特點的,有些則是通 過包含食物的詞語來映射其他含義的[1]。

飲食類成語與傳統飲食文化相關研究

在漢語中,與飲食相關的詞彙數量龐大,并且随着 人們生活水平的不斷提高,飲食方面的詞彙也一直在變 化。早在1995年,常靖宇先生就在《漢語詞彙與文化》 一書中對不斷更新的飲食文化類詞彙進行了探究,并分 門别類地對飲食文化禮儀進行了介紹[2]。後來,在《漢 語與文化交際》一書中,楊德峰先生專門在《飲食與漢 語》部分闡述了中國文化中和吃相關、和食物味道、食 物制作方式相關的詞彙,向外國友人全面介紹了中國曆 史文化的變遷中飲食文化與語言的密切關系。此外,魯 元寶學者在其《漢語與中國文化》當中的《民以食為 天——吃飯問題與相關的語言現象》這一章節中,研究 了我國傳統飲食文化相關的成語是在什麼樣的語境下産 生的,以及在各個不同的曆史時期由于烹饪水平的變化 所出現的獨屬于那個時代的詞彙[3]。

從這些研究中可以看出,我國傳統的習俗、公約、 文化等對飲食文化産生着巨大影響,而飲食文化也折 射着這些文化内容。從詞彙到成語,從成語到俗語, 随處都可以看到由中國傳統飲食文化衍生出的相關表 達,尤其是在成語表達當中,例如“鑿飲耕食”“箪食 瓢飲”“飲水思源”等。有些詞彙從最初單純地代表 飲食到後來發展為代表非飲食領域的隐喻,例如“飲鸩 止渴”,初指太過口渴以至于喝下毒酒來解渴,後用來 比喻因急于解決眼前的困境而選擇那些對自己傷害很大 的、不正确的方法。從原始社會開始人們就在思考如何 在惡劣的自然環境當中生存下去,由于古代物質資料不 豐富且生産手段較為落後,一旦受到自然災害或其他外 來因素的影響,吃飽穿暖就會成為一件非常遙遠的事 情,在這一背景下飲食就顯得格外重要。因此,在遠古 文明與傳統農耕文明下,人們窮極一生所追求的不過是 “錦衣玉食”四個字,而這種思想也一直延續至今。此 外,人們在不斷追求物質豐富的過程中開發了許多飲食 資源,也逐漸豐富了烹饪技術體系,并且制作出花樣繁 多的飲食器皿,對各種菜肴進行獨具特色的命名,這些 當中都包含着中國傳統飲食文化深厚的底蘊。

漢語成語中的傳統飲食文化

古人在發現食物資源以及烹饪食物的過程中,一直 十分注重對每種食材的制作方法、制作後的成品、色澤 味覺、用餐過程的禮儀文化進行總結,也由此衍生出了 許多對這一過程進行描繪的成語。

從成語看中國傳統飲食物質

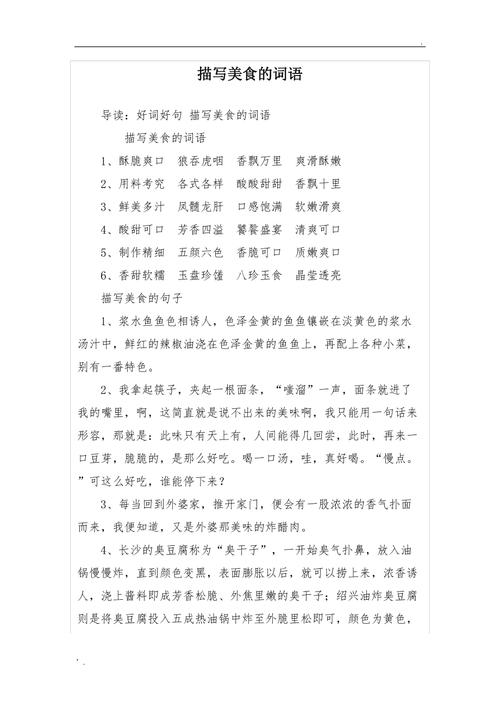

1.對食物外表的直接描寫:“酥脆可口”“麻辣鮮 香”“沁人心脾”“酸甜可口”等詞彙都是用來形容某 一種食物的顔色、香味、味道的。這些詞彙通過提煉食 物當中最能激發人們飲食欲望的視覺外觀、嗅覺感受、 味覺特點等來對食物的特征進行描繪,使人看到這些詞 彙就能聯想到相關食物的美味。

2.對食材生産地的描寫:“山珍海味”“水陸畢 陳”等詞彙通過向人們展示從山野和大海深處找到的最 豐富的食物,将這些窮盡陸地上的地方得到的最珍貴的 食材彙聚到一起,以形容菜肴的珍貴與豐富。

3.對食物味覺感受的描寫:“肥而不膩”“唇齒留 香”“垂涎欲滴”等詞彙都是從品嘗者本身對一道菜肴 的感受出發來形容這道菜的味覺體驗的,從側面反映出 某一種美食帶給人們的回味。

4.用誇張的方法描寫美味:“香飄十裡”“食前方 丈”,前一個詞彙用誇張的手法充分表達了某一樣美食 味道的誘人程度,後一詞彙用誇張的手法來表示在吃飯 時飯菜擺滿了一丈見方的地方,形容宴席的豐富程度, 也用來形容某人吃飯非常闊氣。

5.對人們吃飯神态的描寫:“津津有味”“狼吞虎 咽”“大快朵頤”這些成語有些用來形容食物的味道令 人滿意,食客吃起來很有興趣;有些則用來形容人們非 常饑餓或者由于食物太過好吃人們急切地想要把它們吃完。

6.對飲食餐具的描寫:“玉盤珍馐”“象箸玉 杯”,這些詞彙都用來形容存放食物的器皿非常貴重、 精美,以此來形容主人家生活過得十分奢侈,用精美的 器皿來盛放食物以炫耀自己的身份與地位,或者某樣食 物十分珍貴,尋常器皿與之不相匹配。

從成語看中國傳統飲食文化的變遷

1.飲食風格由生到熟的變化:《禮記·禮運》雲: “未有火化,食草木之實、鳥獸之肉,飲其血,茹其 毛。”[4]遠古先民的飲食習慣特點,我們從“腥臊惡 臭”“生吞活剝”等詞彙當中就可以看出,後來随着人 們發現“火”這一重要的生産工具,從食用生的食物到 借助“火”對食物進行烹饪進而食用熟食的轉變随之發 生,還産生了“釜底抽薪”“人間煙火”等詞彙。

2.飲食習慣由不定餐到定餐的改變:在原始社會, 當時人類由于工具不足,向外界獲取食物的過程完全依 賴于大自然當中的資源,在飲食上呈現随時随地、或多 或少的進食狀态,并沒有形成一天要固定吃幾頓飯的概 念。秦漢以前,古人們開始有規律地每日進食兩次,分 别為朝食與晡食,也被稱為“饔”和“飧”。這一飲食 習慣可以從成語“饔飧不繼”“斷齑畫粥”等反映出 來。到漢代以後,一天當中吃飯的次數才逐漸穩定下 來,直至進入宋朝,民間經濟空前繁榮,物質資料越來 越富足,人們也是在這個時候形成了一日三餐的固定飲 食習慣并一直流傳至今。

3.食材從溫飽到美食的變化:在飲食資源匮乏的時 代,人們對吃飯最大的追求就是吃飽足矣;而随着青銅 器的出現與被使用,人們有了更多烹饪食物的器具,烹 饪方法也逐漸豐富起來;秦漢時期則出現了許多專門撰 寫烹饪方法、品嘗各類美食的烹饪藝術家與美食藝術 家,菜肴也随之越來越豐富,各種食譜相繼問世。人們 在飲食制作中越來越重視外觀美與味覺佳相融合,并産 生了一系列諸如“視覺盛宴”“餘味無窮”“五味俱 全”關于食物外在審美體驗的成語。

4.烹饪藝術文化的發展:烹饪的初衷是為人們提供 熟的食物,後來烹饪對于許多熱愛食物的人來說已經成 為一種藝術形式,而且我國的烹饪藝術也在豐厚的文化 背景下發展出了獨特的脈絡與體系。中國烹饪藝術一直 以來追求美食在味覺、形狀,甚至名稱、意境上的融合 與統一,比如将一道菜肴制作成藝術品,追求呈現給食 客的食物“雕蚶镂蛤”,令人“垂涎三尺”。

通過上述分析可以看出,在漢語詞語中與中國傳統 飲食文化相關的成語大多是通過描述食物的某種特征來 直觀地呈現食物。這些詞彙由于與日常生活中的飲食息 息相關,便于人們基于自身經驗和體會進行直白的理 解。而在成語的演變過程中,許多與傳統飲食文化相關 的詞彙在發展的過程中,通過比喻、通感的方式與其他 事件或者人物形象的表征産生聯系,以此來表達其他含 義,由于這些所要表達的含義與人們形容食物外形或飲 食當中的一些行為動作是相似的,因此人們可以很容易 地明白其中影射的具體含義。

漢語成語中的飲食文化隐喻

飲食成語當中相似性的隐喻

相似性指的是兩個事物在外貌特征或内涵方面有相 似的地方,事物在外在特征上的相似被稱作物理相似, 在内涵方面的相似被稱作心理相似;而相似的程度也有 差異。兩個事物之間的心理相似是由于事物所處的文化 環境相同或人受到相似的環境和教育影響而産生的性格 特點方面的相似。飲食成語類常常通過這種心理相似來 進行隐喻,例如“唇槍舌劍”這一詞彙,唇和舌本來是 與飲食相關的部位,當唇化作槍,舌頭化作利劍,在 口腔這一狹小地帶激烈交鋒,就被用來形容雙方因意 見不合而進行非常激烈的争執。此外,還有“索然無味”“味同嚼蠟”等詞彙,它們本是被用以形容一種食 物由于烹饪技術不佳等沒有味道、不好吃,就像在咀嚼 蠟燭一樣,後也被引申為某些事情非常無聊,讓人提不 起興趣。還有“味同雞肋”,這一成語源自《三國志• 魏書•武帝紀》裴松之注,其引《九州春秋》曰:“夫 雞肋,棄之如可惜,食之無所得,以比漢中,知王欲還 也。”[5]講的是曹操本來想出兵漢中進攻劉備,但當大 軍進入漢中駐紮時,他在詳細分析形勢之後發現作戰條 件不利,但大軍已行至此處,如果撤退有失顔面,進攻 的話又讨不了好處,他吃飯時邊吃邊思索,這時夏侯惇 來請示是否要進攻,曹操看着嘴邊的食物随意說到“雞 肋”;楊修得知後便下令收拾行裝準備撤退,别人問他 原因,他解釋說曹公認為漢中就像一塊雞肋,吃起來寡 淡無味,但放棄又有點可惜,他認為留在這裡不值得, 一定會班師回朝的;過了不久曹操果真下令撤退。後來 人們就用這一成語來形容某件用功去做的事情,得到 的收益比較小;而這個故事中楊修也是基于曹操的性格 特征和他們以往共同的作戰經驗來分析曹操所說的“雞 肋”這一詞所代表的意義的,他是通過這一經驗的相似 性作出判斷的。由此可以看出,成語當中這些相似性的 影射是人們根據長期生活中總結出來的經驗而産生的類 似的比喻。這些成語蘊含着相似的價值觀念,而這些價 值觀念潛伏在人們的記憶當中,對于理解飲食成語指代 的其他含義發揮着重要作用。

飲食成語當中相關性的隐喻

人類的許多生活經驗都來自于實踐活動,來自于人 與人之間在文化語言方面的交流,還來自于人體的各種 感覺器官對外界的觸覺、視覺、嗅覺,同時,其也離不 開個人在日常生活的吃穿住行過程中解決問題時獲得的 新知識,最後,其也會受到外在環境、教育、社會經濟 發展、社會主流文化等方面的影響。當人們遇到較為抽 象或不能明确認識的一些概念時,就需要參照自己知 識體系當中的經驗基礎對其進行認識。而成語當中相 關性的隐喻就是基于大腦當中的“意象圖式”(image schema),是個體基于對某一具體事物已經建立起來 的完整的經驗結構來對另一個事物進行的相關認識[6]。 由于人體在與外界客觀事物進行互動的過程中會産生感 覺和知覺方面的體驗,例如環境當中溫度的體驗、身體 感受力量的過程等。僅僅在飲食過程當中,就涉及了許 多人與物體的互動,對食物顔色的視覺感知、對食物味 道的味覺感知、對食物質感的觸覺感知、對食物香味的 嗅覺感知等。不同的食物,豐富多彩的顔色,不同香料 産生的酸甜苦辣的味道,不同烹饪方法散發出的芬芳氣 味,不同食材展示出來的軟硬松緊的質地等這些感知 覺,人們不僅能在飲食過程中體驗到,在生活的其他方 面也有相似的體驗,而這就是成語相關性隐喻的基礎。 例如,“寒酸落魄”,寒和酸來是用來形容食物的溫度 和味道的,寒讓人産生冷的感覺,酸讓人舌頭與胃部不 舒服,這兩種感覺與人們生活落魄時的感覺是一樣的, 因此人們用這一詞語來形容一個人物質生活極度匮乏, 生活處境十分艱難。再如“糟糠之妻”,糟糠指的是窮 人用來填飽肚子的酒渣和米糠,是一種較為低劣的食 物,食用這些食物的人必然是不富裕的,将糟糠與妻子 聯系起來,用來代指自己生活條件不富裕時仍然陪伴左 右的妻子。此外還有“酒囊飯袋”,酒囊和飯袋指的是 用來裝酒和食物的容器,它們除了盛放這些東西以外毫 無用處,因此也用來比喻那些除了會吃飯喝酒沒有其他 能力的人。

漢語文化博大精深,成語更是其中的璀璨明珠。在 成語中我們可以看到中國傳統飲食文化從最開始單純地 形容某一食物的味道或外形,到随着人們認知能力的增 強與生活經驗的逐漸豐富,這些蘊含在食物當中的概念 被不斷向外引申,用來表達其他含義,給整個漢語文化 體系造成了非常深刻的影響。成語包含的中國傳統飲食 文化不僅反映了我國飲食文化體系的龐大,還體現着社 會曆史發展過程中人們思維形式的變化,更囊括了中華 民族對世界的獨特認識方式。因此,通過分析飲食類成 語我們能夠體會到中華飲食文化源遠流長的過程、豐富 多彩的文化内涵,體會到成語與傳統飲食文化二者相得 益彰,以及博大精深的中華民族文化體系的不斷豐富。

參考文獻

[1]劉甯海.中國傳統飲食文化在當代大學生教育中的應 用研究[J].大學,2021(17):54-57.

[2]楊揚.成語中的飲食文化研究——評《齒頰生香:飲 食文化與成語》[J].食品工業,2020,41(12):380-381.

[3]李春梅.漢語飲食詞語的隐喻研究——《漢語飲食詞 彙研究》評述[J].食品與機械,2020,36(11):229 234.

[4]範紹利.漢語飲食成語的隐喻研究——評《漢語飲食 詞彙研究》[J].食品安全質量檢測學報,2021,12(15):6299- 6300.

[5]鮑菁.《論語》中的飲食文化研究——評《中國飲食 文化》[J].食品工業,2021,42(03):390.

[6]郝麗洪.飲食文化中音樂藝術的融入及内在聯系解讀—— 《中國飲食文化(第3版)》評述[J].食品與機械,2021,37(08):247- 248.

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!