但願人長久,千裡共婵娟

性格迥異,哥哥卻要弟弟照顧慶曆七年(1047),蘇洵給兩個兒子取了學名。二子十歲,性格活潑,才華外露,蘇洵給他取名"轼","轼"的原意是馬車前扶手,"輪輻蓋轸,皆有職乎車,而轼獨若無所為者",取其默默無聞而又不可或缺之意,希望他能夠藏起鋒芒,"若無所為"。三子八歲,敦厚樸實,蘇洵給他取名"轍","天下之車,莫不由轍,而言車之功者,轍不與焉。"蘇洵期望他對社會有用,而不必在意名聲。

蘇洵給兩個兒子取名蘇轼蘇轍

兄弟倆一起讀書長大,嘉祐二年(1057)同科中進士,在仕途上共同進退,憂傷時互相慰籍,患難時互相扶助。蘇轼聰明穎悟,天分極高,具有高蹈英邁之氣,個性鮮明,曠達灑脫,時常做出些不合時宜的事情;而蘇轍則性格沉穩内斂不外露,文章論事精确,修辭謹嚴,在人情世故上也高蘇轼一籌。蘇轍育有三子七女,家庭負擔很重,薪俸也沒有蘇轼多,但他厲行節約,積攢銀錢,當蘇轼生活困頓的時候,反倒能夠慷慨解囊,幫哥哥度過難關。蘇轼因言獲罪,被貶谪出京,蘇轍第一時間送上安慰,并告誡哥哥勿再寫詩作賦,議論朝政。作為哥哥的蘇轼,無論是在精神上還是生活上,逐漸對弟弟産生了某種依賴。

蘇轼與功轍

北上赴任,滿腹心事無人訴說熙甯七年(1074),蘇轼杭州通判任期屆滿,因為蘇轍在齊州任掌書記,便上書朝廷,請求派個京東東路的差使。九月,朝廷的文件發下來了:"蘇轼以太常博士直史館權知密州軍州事"。密州與齊州相鄰,蘇轼如願以償。

蘇轼形象

北宋時期的杭州是僅次于京城汴梁的一等上大州,州治所在地"錢塘自古繁華。煙柳畫橋,風簾翠幕,參差十萬人家。"作為杭州地方副官,蘇轼住的是畫棟雕梁,出門是香車畫舫。而密州則是一個六等下的荒蠻之地,當蘇轼孤零零一個人,凄凄慘慘扶着馬鞍,去密州上任時,心情低落到了極點。滿腹心事無人可以訴說,便寫下一首《沁園春》,寄給弟弟。詞裡說,想當年我們兄弟來到京城,名聲大噪,本以為可以就此報效朝廷,輔佐皇帝,幹出一番經天緯地的大事來,可不僅得不到朝廷重視,反在颠沛流離中虛度時光。最後,蘇轼憤然道:哼,你想用就用,不想用就不用,就沒想到要問問我願不願幹嗎?現在我們兄弟要做的就是喝喝酒,旅旅遊,把身體練得硬硬朗朗的,輕輕松松過日子!

錢塘自古繁華。煙柳畫橋,風簾翠幕,參差十萬人家

這年蘇轼37歲,遠未到退休的年紀,卻打算起了退休的生活,是潇灑超脫呢?還是痛苦無奈?

蘇轼形象

生活艱苦,身體卻逐漸強健到達任所,住進木屋草房組成的密州府衙時,蘇轼這才知道情形之糟糕,遠超他的想象。府衙外就是遍野桑麻,連綿荒山,長久幹旱無雨的大地上,蝗蟲遍地,一片焦土。作為知州的他也隻能住茅草房,有時不得不"以杞為糧,以菊為糗",用草木來騙騙嘴巴。糧食不夠吃,酒也不夠喝。有一次,喬太博來密州做客,蘇轼備酒不足,便以小杯子招待,席間自嘲道:"請君莫笑銀杯小,爾來歲旱東海窄。"近來旱得東海都變窄了,我連招待您的酒都備不夠,請您不要笑話!

古密州殘存城牆

但是,作為地方長官,他不得不打起十二分精神,盡快改變這種局面。他組織民衆展開抗災自救,将田中的蝗蟲捉去燒掉,用泥深埋,同時上書宰相韓绛,如實反映當地災情,要求朝廷體量放稅,或者給予補助。一年之後,密州災情逐漸好轉,蘇轼也喜歡上了這裡淳樸的民風。

滅蝗

凡事都要分兩面看,枸杞和野菊,吃起來不堪下咽,卻都是藥草,有增強精力的功效;酒不夠喝,就喝得少,喝得少,對身體有好處。一年後,蘇轼不再病病歪歪的了,早生的白發竟然一天天變黑了。

蘇轼形象

心情好轉,整修超然台身體不錯,工作不錯,心情也不錯。蘇轼開始打理自家的花園菜圃,灑掃庭院,清除塵垢,還從密州所轄安丘、高密兩縣砍來樹木,修補破敗的房屋。

古密州

動工之後,蘇轼發現花園的北面,靠着城牆的位置有一座高台,台上視野很好,但由于常年無人管理,已經很破舊了。蘇轼命人稍加整修,讓它重新煥發光彩,還寫信給蘇轍,請他取個名字。蘇轍記得《老子》有句"雖有榮觀,燕處超然",含超脫塵世、樂天知命的意思,便給高台取名"超然台"。

山東諸城超然台

蘇轼這種性格的人招人喜歡,時間不長,上上下下、左左右右的人便能跟他處成朋友。來密州不久,他的上司京東東路轉運使滕元發、京東東路提刑段繹,他的同僚密州通判劉庭式,他的下級諸城縣令趙昶、諸城州學教授趙明叔、章傳道、陳開以及諸城鄉老、士子等等就常跟他有詩文酬唱。雨落雪飛的早晨,風清月明的夜晚,朋友們跟蘇轼一起到超然台遊樂,采摘園子裡的蔬菜,釣取池塘裡的遊魚,釀高粱酒,煮糙米粥,十分快活!

文人雅集

中秋之夜,"把酒問青天"熙甯九年(1076)八月,京城傳出消息,蘇轼即将遷任汝州。汝州緊鄰京城,較密州重要,而且變法派内部分裂,又遭嚴重掣肘,王安石多次托病請求辭相,形勢朝着有利于守舊派的方向發展。蘇轼心中竊喜,仿佛烏雲中透出一縷陽光,深埋心底的念頭開始冒泡。

蘇轼形象

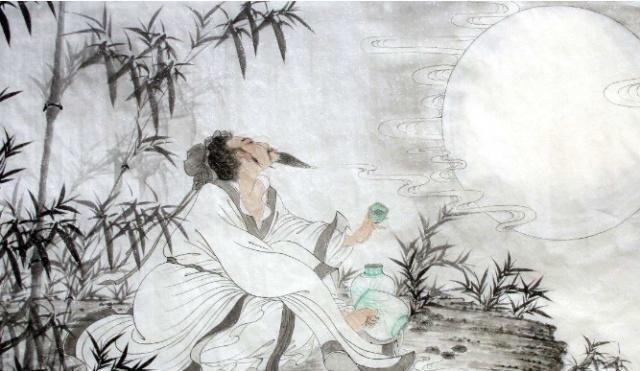

中秋節的晚上,皓月當空,銀輝滿地。蘇轼帶着酒食,登上超然台,一邊飲酒一邊賞月。每逢佳節倍思親,遺憾的是,蘇轍不在身邊,蘇轼乘着酒興,寫下一首《水調歌頭》:

明月幾時有?把酒問青天。

不知天上宮阙,今夕是何年。

我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。

起舞弄清影,何似在人間!

轉朱閣,低绮戶,照無眠。

不應有恨,何事長向别時圓?

人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。

但願人長久,千裡共婵娟。

明月幾時有,把酒問青天

這時,蘇轼的政治素養已明顯提高。"明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮阙,今夕是何年。"政治形勢依然不明朗,他既有宏圖大展的渴望,又深怕再次陷入黨争的漩渦,所以才有如此曲折之問。為防壞人抓小辮子,蘇轼還在詞的小注裡特意表明,這是在中秋之夜酩酊大醉後的胡言亂語,是思念弟弟的醉話。難得的是,一個人能夠把醉話寫成情話,讓情話表達出深刻哲理。"但願人長久,千裡共婵娟。"人和人之間的歡聚既然不能強求,那麼希望人們長久地保持這份感情,即使相隔很遠,也不要忘記。

但願人長久,千裡共婵娟

平靜面對,習慣了希望與失望的交替十月,王安石再次罷相,吳充上位,申請召還司馬光、呂公著等保守派人士,政治上出現一線轉機。在此關鍵時刻,兄弟倆表現出了完全不同的政治成熟度。蘇轍匆匆上京,力言青苗、保甲、免役、市易四事的弊害,希望引起皇帝的注意。蘇轼卻住在濟南弟弟的家中,每天與李常縱酒談論,寫詩表達對王安石的悲憫。

蘇轼觀硯

次年二月,朝廷給蘇轼換了地方,不過不是傳言中的汝州,而是距京城同樣遙遠的河中府(今山西省運城市)。蘇轼離開濟南西去,蘇轍出汴梁相迎,二人在澶濮之間的路上相遇,這是他們兄弟七年後第一次團聚。蘇轼約老弟同往河中府,不料行至陳橋驿,又接到朝廷诏告,讓他改任徐州。

兄弟

經曆了無數次希望與失望的交替,再大的改變也難以掀起蘇轼心中的波瀾,蘇轼平靜地接受了任命。他跟蘇轍在東園住了兩個多月,然後一起前往徐州赴任。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!