在哈佛教育學院呆了六年半(2005-2012),雖然拿着全獎,但是一路發愁着考試、開題、論文、找工作,每次跟老師讨論都被“拷問”一番,每次跟同學做項目又被秒成“學渣”。害得我畢業那天簡直要歡呼“脫離苦海”。現在離開哈佛三年多了,再回想起來,我才驚覺那段時光真是“黃金時代”,在哪裡去找這麼多聰明的老師專注地給我一對一的指導?去找這麼多努力的同學提醒我總有人“起得比你早,睡得比你晚”?寫論文那段時間簡直就是以教育學院的Gutman圖書館為家,餓了就去一樓買杯咖啡,困了就在二樓沙發睡一覺,想換個思路就上三樓機房編程序,有了理想結果就喜出望外地拿到四樓去找老師讨論。

我導師的小辦公室就在Gutman圖書館四樓,面積不到十平方米,窗戶也很小,曬不到陽光。靠牆兩面都是高高的書架,從地上到天花闆都堆滿了書,還放着他跟兩個兒子的照片。對着窗戶放他的辦公桌和台式電腦,桌邊還躺着一個旅行箱和若幹論文,因為他常飛去紐約或DC開會。剩下的地方就隻夠再放一張椅子,留給像我這樣上門請教的學生。每周他的“答疑時間”總是排得很滿。如果我到的時候,前一個學生還沒有結束,就隻能在門外席地而坐,在等待的時間裡再多看幾眼自己的論文。記得帶校外朋友參觀時,他們在門外打量,都無法相信這就是哈佛教授的辦公室,這麼狹小,布置這麼簡單。其實哈佛最值錢的不是大樓,不是大辦公室,而是老師們的時間。在這間小辦公室裡得到的那些有針對性的反饋,就夠我受益終身了。而且我還學會一點,要把空間和時間都用到極緻,不要有閑置或浪費。

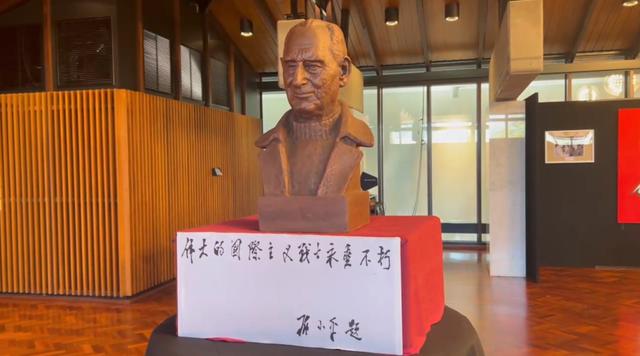

我導師叫理查德.莫瑞。按照美國人的習慣,大家不分尊卑,都直呼其名,還是小名,我們學生也都親切地叫他迪克。迪克是從耶魯畢業的經濟學博士(下面在我畢業典禮的照片上,他穿的就是耶魯的博士服)。

迪克一直對教育感興趣,在讀博士之前還當過三年高中數學老師。在他畢業那個年代,還沒聽說有教育經濟學這個方向;他先後去了賓大和耶魯的經濟系,最終在哈佛教育學院找到歸屬感,一呆就是三十年,直到2014年退休。選我所選,無怨無悔,迪克又給我上了一課。選擇一個新興的研究領域,在長青藤大學裡很難拿到終身教職,但迪克不光留在哈佛,還著書立說,深受師生愛戴。

美國的博士一讀若幹年,我們剛進學院都是新面孔,叫自己“D1”,第二年覺得地盤混熟了,叫“D2”,第三年各種忙忙碌碌,叫“D3”。再往後每個人的路徑與進度發生分化。哈佛教育學院博士平均畢業時間5年半,讀到8年、10年的也大有人在,一般超過了三年都含蓄地統稱為“D3 ”。時間之所以這麼長,原因之一就是開頭兩年還得系統地學習課程,像我的專業方向是教育政策量化分析,課程由經濟學、統計學以及政策分析各占1/3。其中經濟學基本都是跟着哈佛與MIT的經濟系研究生一起上課。在制定選課計劃時,因為他自己畢業年代久遠,迪克還專門請來了哈佛經濟系新近畢業的布瑞吉特教授,兩人一起坐下來給我出謀劃策。我當時不過是初來乍到的一年級博士生,尚未選定迪克做導師,就能有教育學院最牛的兩位經濟學家來讨論我該不該補習微積分,該選誰的勞動經濟學。重視博士生的課程設置,把最精華的部分代代相傳,不受院系甚至學校“圍牆”的局限,這是美國博士培養的特點之一,這在哈佛校園裡,在迪克身上更體現得淋漓盡緻。我至今還記得他讓我去MIT聽伊斯特教授的發展經濟學,盡管迪克擔心她的法國口音對我這個國際學生來說有點挑戰。後來伊斯特簡直成了我的偶像,讀她早年寫的印尼學校建設的論文,第一次讓我贊歎原來學術論文能用“優美”兩個字來形容。想起來還要感謝迪克幫我打開這扇“門”,可以領略學術之美,可以看到一個出色的學者不會受到英語非母語的阻礙,他/她的思想用哪種語言表達出來都是閃閃發光的。

寫到這你也許留意到了,不管是出書,還是指導博士生,迪克都喜歡與人合作,強強聯手。這也是我從哈佛學到的一大要訣,不要單打獨鬥,合作既能提高産出,還能充滿樂趣。我在哈佛教育學院上的第一門統計課,所有的作業都跟其他兩位同學一起完成并聯合署名提交。記得當時每次上課我們三個都乖乖地坐在第一排,課後一起在機房寫作業,有人編程強一些,有人注重細節,有人喜歡編輯文字。課程結束之後,我們的友誼一直延續到畢業,一起聚會,互相給論文或項目提建議。教這門課的約翰教授是迪克的“親密戰友”,合作了三十年,一起上課,一起寫書,一起帶學生,2014年還一起退休。約翰本人年青時候玩搖滾樂隊,在香港當了多年的中學老師(如果我的論文寫的不錯,他會用粵語祝賀我“恭喜發财”),辦公室電腦不工作的時候就聯網幫助NASA尋找外星人。他也是哈佛教育學院的一個傳奇,事迹可以單獨成篇了。迪克和約翰一個深挖各種假設的前提,一個琢磨數據背後的謎題,在攜手研究的過程中不斷有驚喜(在他們的合著《方法很重要:改進教育與社會科學研究的因果推斷》裡,把這種時刻叫做Eureka,源于阿基米德洗澡時發現浮力原理,狂喜地奔到大街上喊“我發現了”)。在他們聯合指導學生的時候,那個學生可就“悲催”了。記得我拿着完成的論文去找二位簽字時,正好趕上他們指導另一個學生,該君臉色蒼白,桌上打印出來的論文全是紅色的修改痕迹,簡直說話都要哆嗦。我看着他,就想起自己在改論文期間也是這麼狼狽吧。頂得住迪克和約翰的連番“拷問”與反複修改,讓我無論從心理抗壓力還是不厭其煩的改進都做好了準備,在畢業後接手的每一份工作都能用上。

迪克與約翰是哈佛教育學院量化分析方向最“嚴”的老師了,我每次拿到他們修改過的論文都想放聲大哭,但是身邊的同學鼓勵我說,他們對每一個學生都如此嚴格,我該把這些修改的紅字看成他們對我的愛。他們傾注心血來教學生如何思考,如何寫論文,這一篇篇滿是紅色修改痕迹的論文是他們寫給學生的一封封“情書”。記得我因為語言不如美國學生那麼地道而發愁,迪克就為我打氣,說他自己60歲開始學西班牙語,知道用一門外語來表達複雜的思想多有挑戰性。記得迪克喜歡看打印出來的紙版論文,在旁邊加批注,但是他字寫得潦草,所以有時還挨字挨句地幫我讀出來。記得給迪克當助教的時候,每次批改作業前,他會組織我們幾個助教先練習打分,再通過熱火朝天的辯論來說服彼此,最後統一給分标準。記得迪克跟我意見不一緻的時候,他會先問我的長遠計劃或其他顧慮,然後語重心長地說:“我這麼建議都是為了你好It is at your best interest I would suggest…”。這句話往往能起到神奇的效果,讓我雖然有點失望,但能心平氣和地聽他提出不同的想法。現在我在工作當中也常常用上這招,尤其是給别人指出一些需要改進的地方,一定要真誠,要平心靜氣,不要忘記自己的出發點是來幫忙的,是為了讓别人越做越好。

回憶起從迪克身上學到的點點滴滴,我還可以繼續寫下去,比如他對教學的滿腔熱忱。每年選修《教育經濟學》的學生差不多200人,他幾乎都能叫出名字,難怪不止一次學生們都把院裡的教學大獎投給了他。為了慶祝迪克和約翰在2014年退休,院裡還專門舉辦了一場慶祝活動,他們指導的學生也從天南海北寫來了感謝的話。我記得自己寫的是“謝謝你,迪克。你讓哈佛教育學院像我千裡之外的家。我記得在修改論文期間跟你每周一對一的讨論。你總是拷問我的假設,指引我找到研究線索,有時候還會幫我讀出你手寫的評語。這些時光幫我從一名青澀的學生變成一個獨立的研究者。現在我也花時間指導研究團隊裡的年青人,這是一件充滿樂趣的事情。我聽見自己重複你當年說過的話‘請提醒我,你想在5年後、10年後實現什麼目标’,我看見他們臉上露出我當年有過的那些掙紮,那些困惑的表情。希望他們每一個人都能堅持在這段富有挑戰的旅途上走下去,成為一名好奇、勇敢、執著的研究者,去探索教育領域還未曾有人涉足的地方。”

注:本文作者為郭嬌,系麥可思研究專家,哈佛大學教育學博士。

專注高等教育,請微信搜索“麥可思研究”或“MyCOS_Research”。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!