農曆九月初九的重陽節,又名九九重陽節,“九九”諧音“久久”,寓意長壽,是我國的傳統節日,又稱“老人節”“祭祖節”“重九節”“登高節”等。

重陽節的形成,最早可追溯到上古時期的天地崇拜和祖靈崇拜,其中有關九月初九的習俗有明确文字記載的在東晉葛洪輯抄的《西京雜記》中這樣記載:

“(漢高祖)每逢九月初九,宮中要佩茱萸,食蓬餌,飲菊花酒,以求長壽。”

由此可見,九九重陽節的很多習俗的産生時間相當久遠。随着時代的不斷發展,在對古代文化繼承的基礎,又發展出了新的節日習俗。

筆者經過查證相關資料,整理出如下五類習俗:

一、莊重嚴肅的祭俗●祭拜祖先

重陽節又名祭祖節,祭俗一直作為重陽節最為重要的習俗之一,也是重陽節衆多習俗中曆史最為悠久的習俗,重陽節祭祖主要盛行于嶺南地區。

重陽節舉行祭祖活動,主要活動為拜“太公山”,此時祭祖不似三月清明節的“行人欲斷魂”,而是相對比較輕松愉悅。這是因為重陽節時,莊稼豐收,此時的祭祖的目的主要是為了感恩祖先庇佑。

●祭祀天地

重陽節祭天主要祭拜的對象有祭天、祀海神和祭火神(送火神)等,主要涉及有三個方面的内容,一是糧食豐收,感謝天地賜予;二是祈求來年風調雨順;三是祈求長壽健康等等。

因祭祀往往都會伴有宴席,而重陽節又正值豐收時節,故而宴會一般都會相當盛大。

●吃重陽糕

重陽糕又名“花糕”“菊糕”“五色糕”等。制作方式較為随意,沒有固定的方式。《西京雜記》中所記載的“使蓬餌”就是一種用蓬蒿制作而成的餅食。因“糕”“高”諧音,重陽登高吃糕,有“步步高”的寓意。

吃重陽糕還有驅邪去災的寓意,有的地方則在制作九層糕,在糕上插一面小紙旗,代指插茱萸,寓意驅邪去災。

●飲菊花酒

菊花本來是一種天然的花卉,是一味常用中藥,具有平肝明目,疏風清熱的功效。随着時代的不斷發展,菊花因花色五彩缤紛且傲霜怒放的形象得到了文人墨客的鐘愛。同時因其自身功效,古人樸素地認為飲菊花酒具有驅邪避災的作用。

在九月初九前後,已近深秋,此時的天氣涼爽,菊花盛開,遍地金黃。親友三五成群,相邀共賞菊花,同飲菊花酒,令人身心愉悅。尤其是讀書人,鐘愛于飲酒賞菊,吟詩唱和,别有一番雅趣。

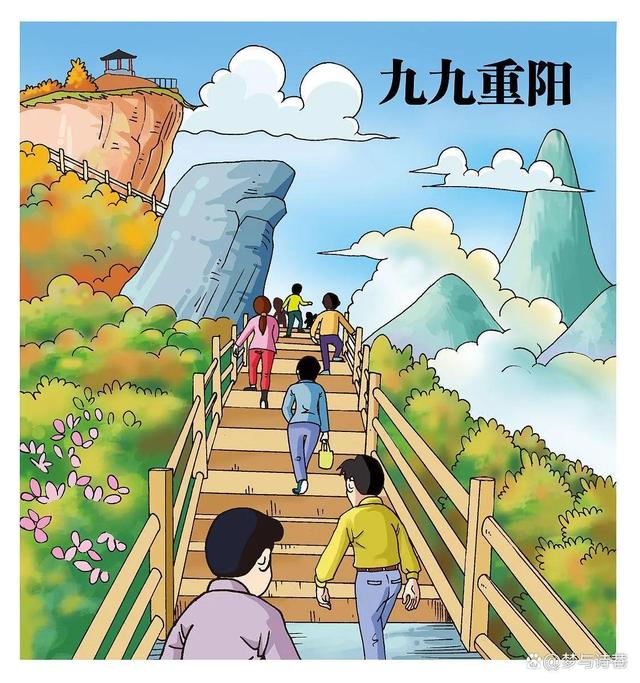

三、登高賞菊的雅俗

●登高望遠

古代先民對對于高山大川都有一種崇拜,就如西漢戴聖在《禮記·祭法》中的記載:

“山林川谷丘陵,能出雲,為風雨,見怪物,皆曰神。”

意思說的是高山森林大川河谷,隻要能夠生成雲氣,能形成風雨,看到模樣奇怪的物體,都把他們稱作 神。體現出了先民的對自然的畏懼。于是登高祈福便應運而生。

道教也認為九月九日是最佳的升天成仙的好日子,不僅此日清氣上升,除此之外,古人還認為次日九九重陽節,盛極必衰,陽極生陰,于是人們在此日登高,意圖能向那些得道成仙的人一樣,升入天宮,期盼獲得壽與天齊的長壽。

登高可謂是重陽節的第一大事,最早的時候,古人登高的目的是為了躲避災難。随着時代發展,登高逐漸成為了人們的娛樂活動。同時活動的内容也逐漸擴充,增加了如放紙鸢、射箭、吃重陽糕、辭青等活動類目。

登高“辭青”來源于,古人将陽春三月的清明與暮秋九月的重陽相對,三月是寒冬過後萬物複蘇的時節,人們外出踏青,是一年中最早适合走出室外,感受春風拂面的時間;九月“辭青”,則是萬物枯黃,成為了寒冬之前最适合外出的時間,看起來更像是準備為即将到來的寒冬隐居做出的一種儀式感。

登高望遠的這個重陽習俗,還與天氣變化相關,九月暮秋,天氣呈現濁氣下沉,清氣上升,地勢越高清氣越聚集,于是“重陽登高暢享清氣”便成為重陽節人們争相趨之的重要民俗事項。

●賞菊

菊花自古以來,便是重陽節的節日圖騰,在中國古時的習俗中,菊花是作為長壽的象征,又名“延壽客”,于是人們争相在重陽節時佩戴菊花,以祈求長壽安康。

随着時間的流逝,節日活動和習俗的不斷發展,菊花的文化内涵不斷增加和擴充,菊花作為四君子之一,除了是長壽的象征之外,還是廉潔、高雅的象征,體現着中華民族的高尚品德。

賞菊的習俗在宋代時發展到高峰期,南宋人吳自牧在《夢梁錄》中這樣寫道:

“年例,禁中與貴家皆此日賞菊,士庶之家,亦市一二株玩賞。其菊有七八十種,且香而耐久,擇其尤者言之……”

宋朝時,菊花的品種總數就已經不下于七十種。宋人孟元老在《東京夢華錄》中如此寫道:

“九月重陽,都下賞菊有數種。”“酒家皆以菊花縛成洞戶”

可見宋朝菊文化的發達。直至今日,原宋朝都城開封現在便以菊花作為市花,并稱開封為菊城,并于1983年開始舉辦菊花會,每年一次,名聞海内外。由此可見菊文化的形象與興盛。

四、清新雅緻的佩俗

●插茱萸

中國古人在九月九日重陽節登高時,都要臂上佩戴插着茱萸的布袋,俗稱“茱萸囊”。

茱萸雅号“辟邪翁”,又名“越椒”“艾子”“吳茱萸”,是一種常綠帶香的植物,具有有殺蟲消毒、驅寒祛風的功效。因此人們在過重陽節時,都喜歡采集和佩戴這種植物。

●訪友

重陽節聚會可謂是一個特色,自唐朝重陽節确定為節日之後,發展愈加迅速,“擇地追賞為樂”得到了進一步發展,這其中訪友聚會或可算其習俗之一。就如唐人孟浩然在《過故人莊》中說“待到重陽日,還來就菊花”。與朋友相聚宴飲,賞菊飲酒,吟詩唱和的雅趣。

●騎射

騎射的習俗主要流行于南北朝時期,因為南北朝時期社會混亂,戰亂頻繁,各個統治集團之間經常爆發搶糧食的戰鬥,因此出現了以習武為内容的重陽習俗。

●放紙鸢

紙鸢也就是風筝,起源于春秋時期,至今已有兩千多年的曆史,重陽節放紙鸢在全國各地都有這個習俗。主要有兩種說法:一種說的是放紙鸢就是放不幸,紙鸢飛得越高,不幸和倒黴就離得越遠;另一種說的是放幸福安康,紙鸢飛得越高,幸福越濃厚,所以要保護好紙鸢線,以免遭人破壞。

六、新時代發展新俗

●敬老愛老

我國敬老愛老之風由來已久,有着優良的傳統。重陽節是每年農曆九月九日,九九與“久久”諧音,故而人們認為它有長壽之意,因此敬老成了重陽節的活動之一。

新時代有新發現,上世紀八十年代,我國政府頒布《老年人權益保障法》。并将每年的農曆九月九日定為敬老節。從此傳統與現代巧妙地結合起來,重陽節成為尊老、敬老、愛老、助老的傳統節日。

這是傳統節日在新時代的發展,也是新時代對傳統節日的繼承與發揚。

七、結語

節日的存在最根本的作用就是增強人們的文化認同感、民族自豪感、文化自信心,繼承發揚傳統節日文化,有助于加強國家和社會的凝聚力。

你還知道其他的重陽節習俗嗎?歡迎在評論區留言交流補充!

文/朱子瑞;圖/網絡(緻謝,侵删)

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!