我們常聽教誨:做人做事要謙虛,“滿招損,謙受益。”“謙虛使人進步”。事實證明也是如此。

但是,不謙虛,似乎很容易理解和看出來;自我謙虛,往往很難拿捏好分寸和尺度。這可能真的要取決于對“謙虛”的理解。

朱子所著《周易本義》中,“謙卦”的注解是:“謙者,有而不居”。可以認為,謙首先是“自謙”:有,但不強調“擁有、占有、持有。”我認為這自謙的功夫,不在于滿與不滿,不在于損益的多少。而是全在于這“不強調”的拿捏。這就是說,自謙首先是一種“自我修養”,而不是刻意要做出來的事。

怎麼修成這樣的“自我修養”呢?

——懂常識,高見識,開眼界。

凡事,懂得了常識,就是“懂事”。為人也好,待人處事也好,不違背常識,就能避免脫離實際,不脫離實際就能尊重客觀的條件,也就不會任性自己的主觀意願,就有了謙虛的态度。我們一旦真的懂得了“敬畏自然”,在大自然面前覺醒了每一個自己是多麼渺小,還怎麼可能有“驕傲”的想法呢?我們自然會使内心歸于謙虛。

為人處事,高見識才能知不足。所謂“站得高,看得遠”,才能克服志得意滿:取法乎上,僅得其中;取法乎中,僅得其下。

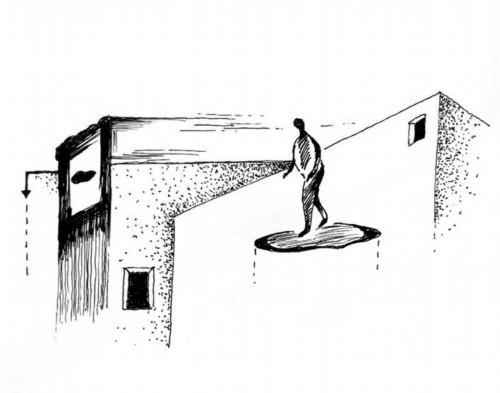

凡事,放得開眼界,才不會犯“井底之蛙”之忌;我們放眼宇宙,才能頓悟“滄海一粟”、“白駒過隙”。大眼界才有大世界,在“大”的面前,自己才永遠是“小”。而“小”才能永遠的去追求“大”的境界。

把握這三個方面,也許我們才能不斷的修養内心的“自謙”,那種發于内涵而見于言談舉止的“謙虛氣質”。

如果就與人交往而言,自謙是一種待人處事之道。其“益”也見于此道。

現實中,每個人都會有嫉妒心,或多或少、或輕或重。尤其是,事業、學問、才能、地位等有過人之處,常常會引來嫉妒。如果這種情況了,你還自恃自居,并且毫無顧忌的任意示人,很可能會刺激出“惡報”。其實,那些名譽,本來就是衆人對你過人之處的承認。如果你雖然有過人之處,但衆人不願意認可你,那名譽也出不來。 老子說的“富貴而驕,自遺其咎”,估計也是這個意思。而“不自見故明,不自是故彰,不自伐故有功。夫惟不争,故天下莫能與之争。”如果是“天下都沒有什麼能與你争了”,那該是多大的“益”呀!

自我修養,做個謙謙君子吧,

“溫其如玉”。為什麼要以玉來形容君子呢?玉是一種“品質的光輝”,有光而不發,重含蓄内涵而輕發揮……

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!