心理學家阿瑟·阿倫做過一個有趣的實驗:

安排一位漂亮女性站在一座高高的吊橋中央,讓一些單身男士通過,并給這些男士留下女方的電話号碼。

同樣的實驗也在一個隻有十英尺高的小橋上進行。

結果顯示:吊橋上有一多半的男士給那位女性打了電話,而小橋上僅有兩人打了電話。

類似的情形在電視劇《女心理師》裡也曾出現過:

女主賀頓和葉家輝逛街時,為躲避一對飙車的情侶,葉家輝趕忙護住賀頓,兩人臉紅心跳,以為戀愛來臨。

這便是著名的心理學現象——吊橋效應。

是指:一個人在提心吊膽時會不自覺地心跳加速,如果這時正好碰到一位異性,就會把這種心跳加速的反應錯當成心動的感覺。

簡言之,外界的刺激會讓大腦混淆事實和情感,從而做出錯誤的判斷。

人這一生充滿着不确定,吊橋效應普遍存在于現實生活中。

若因為外界的左右,而忽視内心真正的聲音,很容易做出錯誤的選擇。

認清現實,看清自己,杜絕吊橋效應的影響,人生才能實現正向循環,持續向好。

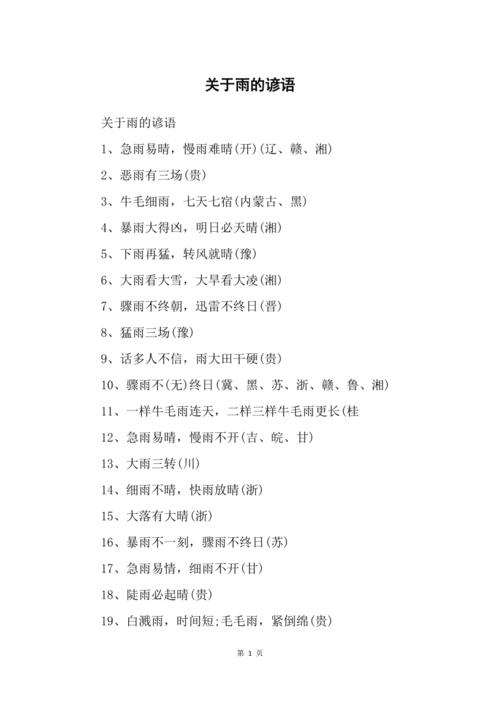

01不要掉入“吊橋陷阱”先來看一張圖片,左圖和右圖裡中間那個字符是B還是13?

相信大多數人都會依據本能判斷:左圖是B,右圖是13。

因為左圖都是字母組合,而右圖都是數字組合。

但抛開其他字符對我們的影響,為何左圖不可能是13,右圖是B呢?

《思考快與慢》中有句話:

“人類的大腦具有惰性,在制定和做出重要決策時,容易落入意想不到的思維陷阱。”

過分在意外界聲音,從而喪失自己的理性判斷,你便掉進了“吊橋陷阱”。

比如:

大多數人都選擇買一件衣服,你也加入搶購大軍;别人大量囤積生活用品,你也盲目跟風;

你已經拿定某個主意,有人出來反駁,你又開始質疑自己……

把這些本該自己做決定的事,交給外界的聲音,在“生活的吊橋”上搖擺,你将很難有所作為。

提升理性思考能力,掙脫生活中的“吊橋陷阱”,才有可能過上真正想要的人生。

《平原上的摩西》作者雙雪濤,一畢業就進入銀行工作。

在别人看來,這是無比令人稱羨的職業。

可對于熱衷寫作的雙雪濤而言,枯燥安穩的生活卻是一種精神折磨。

于是,他不顧周圍人詫異的目光,勇敢去追求自己的熱愛,不久便憑借處女作《翅鬼》斬獲首屆華文世界電影小說獎。

聽從内心的聲音,一步一個腳印地走出專屬自己的路,才是生活本該有的樣子。

巴菲特也曾透露過自己成功的秘訣:

“很多人比我智商高,但我做事更加理性。

你必須能夠控制自己,不要讓外界左右你的理智。”

在這個信息冗雜、多重價值共生的時代,保持清醒的頭腦,才不會掉入“吊橋陷阱”。

學會甄别和辨别,聆聽内心的聲音,才能做出最适合自己的選擇。

02不能沉迷“吊橋循環”

聽說過一句話:

“學會放下一切與當下無關的事,你要做的就是活出自己。”

紮心的話語,揭露了生活的真相。

在感性和理智之間瞻前顧後,猶豫不決,結果隻會徒增煩惱和内耗。

繪畫大師齊白石有過一段經曆。

齊白石出名後,很多朋友都上門找他免費畫畫。

因為是朋友,他一開始不好意思拒絕。

但是無償畫畫,自己既沒時間也沒精力,最後弄得自己疲憊不堪,還生了一場病。

這場病,讓齊白石想明白了。

于是他在客廳貼出“告之”:

“賣畫不論交情,君子有恥,請照潤格出錢。”

“告之”一出,朋友們就不好意思再開口索畫,齊白石也終于“輕松”下來。

世界本就紛繁複雜,過分在意,過度關心,過于遷就……都是讓外界淩駕于自己之上,逼迫自己順應改變。

一味地跟着“外界的意見”走,結果往往事情沒辦好,自己也很快便“垮了”。

哲學家克裡希那穆提曾說:

“我們的能量很大,隻是損耗在沖突、恐懼、焦慮當中。”

一個人最大的自律,從拒絕消耗開始。

依靠理性,去做該做的事,才能走出“吊橋循環”的迷局,過上順意的人生。

03正确運用“吊橋效應”

- 停止比較,重新定義自己

培根曾說:

“我們總習慣在比較中确認自己的價值,嫉妒和失落也随之而來。”

每個人都是獨一無二的,活在他人的标準裡很累,制定适合自己的人生目标才是明智之舉。

前段時間,演員張小斐獲得第34屆中國電影金雞獎影後,受到大家的一緻認可。

但是,當她從北京電影學院畢業時,因為各種原因,同班同學都去拍電影/電視劇,隻有她一直跑龍套。

後來賈玲找到她,張小斐沒有執迷于“明星夢”。

而開始從喜劇演員入手,一步一個腳印地磨砺自己的演技,最終實現了電影夢。

自己,才是命運的掌舵者。

不要在意他人眼光,也不要和任何人比較,而是去做自己能做的事、想做的事。

“種一棵樹最好的時間是十年前,其次是現在。”

從現在起,停止比較,靜下心來找到自己的擅長和熱愛,堅定不移地保持行動力,你也可以掌控自己的人生。

- 放低自己,從小事做起

很多人得不到想要的,是因為面對巨大目标時,往往産生恐懼感,從而不知如何下手。

其實,與一次性的大目标相比,真正改變自己的卻是那些長期堅持的小行動。

《微習慣》的作者斯蒂芬·蓋斯就是一個很好的例子。

從2012年開始,蓋斯每天至少做1個俯卧撐,這也是他的第一個微習慣。

兩年後,蓋斯擁有了夢想中的健碩體格。

伴随着身體方面的逐步改善,他把“微習慣的力量”運用到了生活的各個層面:

長久的堅持下,他寫的文章比過去多了4倍,讀的書比過去多了10倍……

這些切實的改變,也是他的作品《微習慣》的靈感來源。

正如他在書裡所說:

“微習慣會強迫你邁出第一步,因為這實在太簡單了。

即使你邁出這一步後馬上就回到了舒适區,明天仍然會走出來,你最終會邁出第二步。”

微小的習慣擁有巨大的力量。

放低自己,從小事做起,每一次小目标的達成,會創造出更大的動力和熱情,從而形成積極循環。

- “制造吊橋”,督促自己成長

有句話說:

“保持有規律的輸出,倒逼自己輸入,才是最直接的成長方式。”

外界的“吊橋”會擾亂思緒,但在可控範圍内“制造吊橋”卻可以激勵自己更快、更好地進步。

被譽為“經營之神”的稻盛和夫在創立京瓷的時候,曾接到一批美國電腦巨頭IBM公司制造“IC用集成電路基闆”的大宗訂單。

如果僅按當時的技術考慮,根本不可能完成。

做?還是不做?

稻盛和夫這樣告訴自己:

“雖然接下訂單的時刻,憑我們的制造技術,難以通過IBM的檢驗。

但經過努力,将技術提升以後這個問題就能解決。”

就這樣,用目标反向激勵自己的稻盛和夫,如期完成了訂單,京瓷集團也獲得了突破性發展。

生活中,每個人都需要這樣一個觸發點為自己注入不斷向前沖的能量。

所以,抓緊行動起來吧。

用目标激勵自己,并認真投入進去,收獲更高層次的成長。

▽

知乎上有個提問:

“如何做到冷靜理性,而不被情感沖昏頭腦,蒙蔽雙眼?”

有個高贊回答說:

“當你的見識、閱曆足夠廣泛,你的控制力也越來越好,才會看得更清楚,思考得更理智。”

人和人之間,真正的差異體現在認知上。

對待自己、他人和周圍的事物,看法不同,行為也會不同,得到的結果自然不一樣。

正确定義自己,不被外界蒙蔽頭腦,不再進行自我消耗,才能擺脫“吊橋效應”的負面影響,抵達想要的人生高度。

來源:有書

作者:有書田心

【聲明:本号為“全民閱讀推廣”官方公益賬号,轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源标注錯誤或涉嫌侵犯您的合法權益,請聯系我們。我們将及時更正、删除,謝謝。】

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!