交流電源裡的各種雜訊

每個人每天都在用電,多數音響玩家也應該知道,台灣家用的交流電源是60Hz的頻率。其中少數人可能知道是正弦波,但實際看過電源波型的人就不多。而真正曾經看到電源裡整個頻譜分布,而且體會到裡頭複雜成分的人,就更少了。

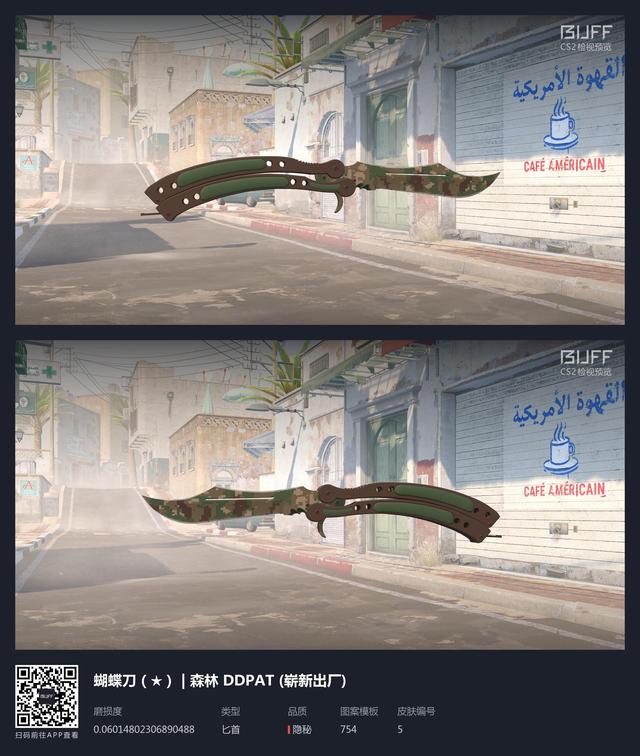

上圖是一位多年朋友,在國内音響界相當有地位的人士家裡測得的電源狀況。他家位于郊區山上,音響用電特别請電力公司拉專線,除此之外并無其它特别處理。圖的上半部是示波器顯示的波型,看得出波型的頂部稍微有削峰的情況,但算輕微。而下半部的頻譜,可以看到,除了主要的60Hz成分之外,高于這頻率的雜訊成分,一直向上延伸到50kHz都還有。

上圖是在另外一個友人處所測量,音響用電沒有專線。正弦波的頂端削峰的情況更明顯,同時高階的雜訊比圖01裡高出了10dB左右,而且在30到40kHz有明顯的突起。一般在市區,這是很尋常的電源品質狀況。

從這些例子可以得知,一般家用電源裡,即使拉了專線,正弦波型幾乎都還是會有缺陷,而且超過可聽頻域以上的極高頻雜訊都普遍存在。而數據裡,我的測量受限于測量器材的頻寬,隻能看到50kHz以下的雜訊。實際上在這範圍之上數十數百倍高的頻域,都還有各種的雜訊在電源中。這些進入交流電源裡的雜訊,可以說無所不在。從音響系統用電的觀點來看,雜訊可分為以無線方式進入的,以及家裡面與鄰近公私單位的電器用品(含音響器材)所産生,以有線方式進入的。

外來的無線雜訊是由各種方式産生且到處傳播的電波,因天線效應而進入供電回路。像是收音機的AM / FM訊号,無線對講機的訊号,手機的訊号等等,都有可能被各種的導線接收,轉為導線内的訊号,最後傳遞到家中。而有線的雜訊,來自各種的電器,包括音響器材。隻要是用交流電來驅動的東西,都會有電源供應器會産生雜訊進入供電線路。這些雜訊,或許本身的基音(fundamentals)頻率不高,但連帶産生的泛音(harmonics)雜訊,會向上延伸到很高的頻段。電源供應器又可細分為傳統的線性電源,以及日益普遍的交換式電源。前者産生的雜訊,頻率範圍大約是10KHz到10MHz。後者則為67KHz到200MHz,頻率較高而且較廣。除了電器的電源供應器之外,還有像是洗衣機、電梯馬達、冰箱/冷氣壓縮機等等,也都會因電磁作用(例如反電動勢)産生雜訊反饋到電源之中。

上述的污染源之外,任何數位器材,例如電腦、手機、數位影音器材等,都有石英振蕩器以極高的頻率在運作。它們會産生的污染,除了以有線的方式進入,還會以無線輻射的方式傳播,然後被天線效應感應到供電線路。這些雜訊的頻率範圍,約在8MHz到500MHz。

線材的角色

前文提到,無線雜訊會經由天線作用而進入到導線裡頭。而進入的程度多寡,與進入後傳遞難易程度及造成影響的大小,就與導線外的包覆,所用導體材質,繞線方式,粗細/長短等因素都有關系。例如不同波長的無線訊号,在接收時所需的天線長度長短不同。因此,某長度的導線,會與波長接近的訊号産生交互作用而變成接收天線。由于無線訊号的波長範圍極廣,因此不論多短多長的導線,總有訊号會被它接收,所以很難避免。而在有線雜訊方面,不同的線材傳播訊号時,是否會使雜訊的傳播較容易衰減,也影響到最後進入器材的雜訊多寡。

不同的音響電源線會造成音質差别,幾乎每個音響玩家都有親身的體驗。這些差異的來源,大部分來自于線材是如何面對無線/有線雜訊,以及雜訊進入到器材之後的反應。舉例來說,線材A對X頻率的雜訊有較佳的免疫力,而線材B對頻率Y的雜訊有較佳免疫。如果接到同一台器材上,這器材本身對Y頻率的雜訊有比較好的阻絕能力,那與線材A就是比較好的搭配,因為可以将較大頻域的雜訊給擋下來。如果是同樣線材接到另一台器材,其效果可能就會反過來。在這裡,甚至線材A與B隻是不同長度的同樣導線,都可能會産生這種現象。

交流雜訊對器材音質的影響

電源是音響發出聲音的能源基礎。幾乎所有插電的器材,都在交流電進入後将之降壓,整流為直流電,再給各元件提供工作能量。喇叭/耳機發出的聲音是如何産生的?就是從音源開始的訊号,經過前級放大,到了後級擴大機把訊号加之于整好的直流電上,再來驅動喇叭。如果在各個器材所整成的直流電裡,還有殘存的雜訊,不但會影響到元件的運作,而且向下遊傳遞,最後就會傳到喇叭/耳機。即使人耳聽不到的雜訊,進入分頻線路及單體的線圈等處,也會幹擾喇叭的發聲,影響到背景的安靜度。雜訊若是在可聽見的頻域,那就會随着喇叭發出的音波傳入耳朵。

我曾經在不同場合說過數次,高價的器材聽起來真的會與平價機不一樣。貴的機器,廠方無疑花了許多功夫作所謂的「voicing」,這就像樂器的調音一樣,花功夫營造出想要的音質特性。除了喇叭之外的器材,絕大多數都是在電源方面花心思,在各種濾波/儲能方式上做改進。高價器材為何多數大又重?其實最主要就是來自于電源部分加強,用了大型變壓器,更完備的濾波整流及穩壓組件與線路等,來提升能量供應的穩定度,及對存在于交流電裡雜訊的免疫力。反過來想,如果用接近完美,最純淨的供電讓器材使用,這些電源部分的過濾功能發揮不到,那高低價器材之間的音質差距就會變小。

建議發燒友,想要升級音質,在考慮換器材之前,盡可能把錢花在「基礎建設」上,投資在用來改進電源品質與避震,而且有紮實工作原理的設施。不過,多數人還是甯願花大錢去買品牌響亮,外觀誘人的器材及高價但沒什麼實質減震效果的墊材/音響架。然後用牆上出來,雜訊多而且波型扭曲的電源去驅動它們。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!