何學森/文

内容摘要:“前見”“通感”“立象盡意”“即色遊玄”四個概念可以大緻構建出一個中國書法基本原理的理論框架,書法的意圖意義(“意”)、文本意義、解釋意義(“玄”)及其相互關系是其重要支撐。通感的構建過程導緻“意”與“玄”的相互生發。“伯牙鼓琴”“伯牙移情”“雍門鼓琴”“食辨勞薪”等故事蘊含的思想理念有助于理解書法。系統性思維的整體把握、事實邏輯與審美邏輯的區分與統一是理解中國書法的重要法則,合理附會的前提是“真”,核心則是作品背後的“人”。

關鍵詞:書法原理 通感 前見 立象盡意 即色遊玄 伯牙移情 雍門鼓琴

對于中國書法的把握和闡釋,不能局限于某一件、某一類作品,更不能局限于表面形式,而首先要從宏觀上、從基本原理和内在精神上理解書法這樣一個門類,以一種系統思維在立體的文化體系中進行闡釋。

“通感”“立象盡意”“前見”“即色遊玄”這四個概念,大緻能夠構成書法基本原理的邏輯鍊條。“立象盡意”是書法的創作活動,“即色遊玄”是書法的鑒賞活動。“象”“色”用來表示書法的表象,“意”“玄”表示書法的内涵。“通感”是“意”與“象”、“色”與“玄”之間的橋梁,其前提是主體的人所具有的“前見”。

本文力求建構書法原理的基本框架,推進書法學科的學理完型,為了方便說明問題,借用四個概念并且對其含義作出不同程度的延伸。

一、通感“通感”這個詞,在心理學、文藝學等領域都是非常重要的一個術語。錢鐘書論文《論通感》影響很大。“通感”具體什麼含義,暫時不作深究,姑且僅僅借用其字面意思:“通感”就是兩個東西之間在某種感覺上很相通。比如,“水是眼波橫,山是眉峰聚”,作者王觀覺得本體和喻體之間有某種相似之處,這就是“通感”。

表達方式與表現對象之間總是有所差異的。楊貴妃的舞台再現,再怎麼生動傳神,也隻是優孟衣冠,并不能完全複制,更不是貴妃再世。雕塑、蠟像的楊貴妃,是三維立體的。而平面繪畫的楊貴妃,如果表現出三維立體的動感情态,那就有很強的藝術性。

“伯牙鼓琴”的故事說到:“伯牙善鼓琴,鐘子期善聽。伯牙鼓琴,……志在流水,鐘子期曰:‘善哉,洋洋兮若江河!’”用琴聲表達水聲,作了藝術轉化,但還是以聲音表達聲音。這個故事另一部分說:“伯牙鼓琴,志在高山,鐘子期曰:‘善哉,峨峨兮若泰山!’”[①]這是以聲音表現高山巍峨的視覺形象,藝術形式的跨度就更大了,藝術性更強。再看拉斐羅·蒙蒂的一些雕塑作品,用大理石表現透明的薄如蟬翼的輕紗,材質懸異,而極盡通感,其藝術性令我們驚歎。

用視覺形式表現形象,聽覺形式表現聲音,用聲音表現視覺形象,用影像表現聲音,這這是常見的藝術形式。如果表現形式或者材質與表現對象之間特别錯位或者有極大差距,卻偏偏能夠生動傳神,感覺上非常契合,這就是藝術性高妙的一個判斷标準。書法的表達方式是視覺的“象”,而作為其表現對象的“意”既不是視覺的,也不是聽覺的,既不是平面的,也不是三維的,它是一種萬維之維。書法的“象”“色”與“玄”“意”之間的巨大差異,是書法成其為神奇的重要原因。書法的“象”“意”如何得以貫通呢?依靠的就是“通感”。

二、立象盡意“立象盡意”就是建構書法的形式,表達獨特的意義。比如,“風”字有收斂、舒放、恣肆等很多種不同寫法,感覺各不相同,可以分别對應于“俄頃風定雲墨色,秋天漠漠向昏黑”“風吹仙袂飄飄舉,猶似霓裳羽衣舞”“八月秋高風怒号,卷我屋上三重茅”等不同詩句的意境。這可以讓我們大緻體會到相關書法理論如唐代李嗣真《論書體》所講的“見義以成字,成字以得意”。“意”有很多層次,這個例子雖然可以淺顯地說明道理,而實際上書法“立象盡意”的最高境界比這些高明很多。

“立象盡意”出自《易經》。《易經》不僅僅有文字,還有圖像,就是卦象,這是它與尋常書籍形式上也是表達方式上的一個明顯區别。為什麼要這樣呢?《易經·系辭》解釋說:“子曰:書不盡言,言不盡意。然則聖人之意,其不可見乎?子曰:聖人立象以盡意。”“聖人有以見天下之赜,而拟諸其形容,象其物宜,是故謂之象。”就是說,抽象的本質和規律或者說天地宇宙之心和聖人之意是難以用語言文字完全傳達出來的,所以《易經》就以卦象作為一種形象化的模拟加以呈現。将無形之“道”“意”轉化為有形之“象”加以呈現,這是一種非常藝術化的思路。

藝術表現中,視覺的和聽覺的是最主要的兩種形式。我們在一瞬間所能聽到的音樂,是碎片化的。而圖像與聲音相比,一目了然,我們刹那之間就可以捕捉到它的整體性格局。《莊子》中有這樣一個故事:孔子一直非常期待與溫伯雪子相見,可是見面之後卻沒有任何交談。别人很奇怪,孔子解釋說:“目擊道存——目光一接觸其形象,就充分感受到其精神氣質,不需要言語喧嘩了。”[②]禅宗經典裡面也有相似的情節:釋迦牟尼佛在靈鹫山上,拈花示衆,默不作聲,衆人不明所以。惟有迦葉,眼神接應,破顔微笑。于是釋迦牟尼說:我有實相無相,微妙法門,不立文字,以心傳心,隻有迦葉已經心領神會。[③]這些故事在中國文化語境中備受重視,提倡透過表象直截把握内在精神,體現出一種無言的默契。悄無聲息、不動聲色的視覺行為,彌漫着一種潛流洶湧、回味悠長的張力。

“立象盡意”這個思路被書法很好地發揚光大了。書法表達得“意”是什麼呢?是情感、情懷,不僅僅傳達喜怒哀樂,還有高尚的道德境界,寄托“為天地立心,為生民立命,為往聖繼絕學,為萬世開太平”的理想追求。也就是說,書法最高級意義是精神境界的脫俗追求。

文學詞彙的“光風霁月”也在為這樣的“意”建立通感,但是這種“意”是抽象的、朦胧的,也是極其博大的,不能以具體的物象來表達。書法以毛筆書寫文字(漢字)的表達形式,呈現的不是物象,而是非常抽象、洗練、簡約的意象、氣象。惟其如此,才能“盡”意。

為什麼說這樣才能“盡意”呢?打個比方。邏輯學裡面,概念的内涵和外延的關系,内涵越大,外延越小;内涵越小,外延越大。如果要擴大一個詞項的外延,采取的方法就是概括,減少它的内涵。書法極其簡單的意象形式,符合中國文化化繁為簡、以簡馭繁的追求。獲得“目擊道存”的效果。書法就是一種高度概括的藝術形式,所以它能夠把天地宇宙、自然和人的很多東西容納進去,都有可能形成“通感”。當然其中最可貴的還是我們前面強調的高尚的精神境界。

書法的“象”和“意”之間在形式上有着巨大的懸殊,可以說是用一種視覺形式表現一種看不見摸不着的、沒有形式的東西;而“通感”成為“立象”和“盡意”之間的一個橋梁,将二者貫通起來。

“立象盡意”是每個人内心各種層次的情感、情懷的表達,這導緻“書如其人”成為可能。劉熙載說:“賢哲之書溫醇,駿雄之書沈毅,畸士之書曆落,才子之書秀穎。”各人的心靈世界有所差異,學習書法時根據自己愛好選擇的臨摹對象會有不同,在筆法、字體、文字内容等方面就會“彼此取舍各殊”(劉熙載《書概》),于是能夠形其哀樂、達其情性(孫過庭《書譜》),因而,書法因此被視為“本于心行”的自我寫照,所以“書如其人”。

當然“書如其人”得以實現是有條件的。基本條件之一是東漢書法家蔡邕所說的“惟筆軟則奇怪生焉”(《筆論》),柔軟的毛筆是極佳的傳感器,能夠傳達我們内心和手腕的細微變化。還有一個基本條件是書寫者善于“用柔”。我們中國文化崇尚一種“用柔”思想,認為柔能克剛。書法需要我們能夠遊刃有餘地運用毛筆,除了依賴于駕輕就熟之外,“用柔”觀念也有極大幫助。如果毛筆書寫是一種日常的、随時随地的熟練行為,那就是沒有僞裝的自然流露,那就可能成為信手天然的心靈寫照,也就能夠“字如其人”。

我們說書法能夠反映一個人的喜怒哀樂,或者趣味之雅俗,很多人能夠認同。但是,我們說書法能夠反映精神境界,反映道德追求,書法的高級追求是“以通神明之德,以類萬物之情”,其制高點是與天地宇宙之心、聖人之意的貫通,有很多人就對此難以理解。為此,就要談談“前見”。

“前見”這個詞是從外國文藝理論裡面翻譯過來的,伽達默爾、海德格爾等人在這方面的論述較有影響。我們傳統上與此有所類似的說法有“先入為主”“先入之見”或者“成見”。在我們對書法有具體接觸和基本認識之前既有的知識儲備和審美趣味,已經在相當程度上決定了我們對書法的期待和理解,也就是有了一種預期和預判。魯迅談《紅樓夢》時說“經學家看見《易》,道學家看見淫,才子看見纏綿”(《〈绛洞花主〉小引》),這就是一種“前見”效應。也就是說,客觀的書法是什麼,其實很大程度上取決于我們主觀的認識。

蘇東坡有兩段書論都援引了“疑鄰竊斧”這個典故來探讨“書如其人”到底是客觀的還是主觀的。蘇東坡這兩段話搖來擺去,遊移不定。但是還是說明了一個問題,我們在欣賞書法的時候一般都難以避免不同程度的主觀附會的“前見”。[④]

這就涉及到一個藝術主張的問題。一種是就書法論書法,隻看字寫得好不好;另外一種是不僅看看書法,而且看各種關聯因素。我們帶着一種“多元一體”的意識去看一件書法作品,乃至于還會聯想到書寫這件作品的那個人。這些聯想應該是人基本的文化本能,是一種客觀存在的主觀意念。當然聯想和附會不能是胡思亂想,必須以事實與情感的“真”為前提。

将“前見”和“通感”結合起來,就能夠理解:一個人心裡裝滿了什麼,就可能成為一個“前見”,努力想要尋找一種感覺上最為匹配的方式把它表達出來、寄托出來。如果我們有一種光風霁月的胸懷,有一種天地宇宙之心、聖人之意想要表達,在比較了很多種方法之後,發現最為巧妙貼切、最具藝術性的表達方式就是書法,它是文化境界最佳的傳神寫照。

如果我們把“前見”的含義擴展一下,它也可以涵蓋創作之前的各種情感、技能和知識的儲備,這些都是書法作品内涵的源頭活水。這一點可以用一個音樂的故事來說明:

伯牙學琴于成連先生,三年不成,至于精神寂寞。情之專一,尚未能也。成連雲:吾師方子春,今在東海中,能移人情。乃與伯牙俱往。至蓬萊山,留宿伯牙曰:“子居習之,吾将迎師。”刺船而去,旬時不返。伯牙近望無人,但聞海水汨滑崩折之聲,山林窅寞,群鳥悲号。怆然而歎曰:“先生将移我情!”乃援琴而歌。曲終,成連回,刺船迎之而還。伯牙遂為天下妙矣。[⑤]

這個“伯牙移情”的故事中有“移人情”“移我情”,實際上就是兩次強調“移情”。什麼是移情呢?有兩個層面,一個是把情感灌注、融入到音樂當中去,還有一個是要變化氣質,改變性情,内心要有激越奔湧的情感、情懷。這個故事更主要講的是後一個層面的東西。藝術原理是相通的,古琴的故事對于書法也很有啟迪意義。無論畫畫、寫字,還是唱歌、彈琴,都要胸中有丘壑。書法是一種文化表達,要讀萬卷書、行萬裡路,熏染、陶冶文化胸懷,才能成為一個好的書法家,古代書法理論中有很多這樣的表述。

書法鑒賞的“即色遊玄”同樣也離不開“通感”與“前見”。

四、即色遊玄“即色遊玄”這個說法來自于魏晉時期般若學六家七宗。本文所謂的“即色遊玄”,意思是借助書法的形式,玩味其深層的文化内涵。“即”和“遊”這兩個字特别貼切,傳達出一種若即若離、不離不滞的意味。“玄”有一種深奧、玄妙、幽遠的感覺。用“即色遊玄”來概括書法鑒賞非常貼切,就是說,書法作品是我們進行審美體驗的一種依托,但是并不拘滞于它,我們對書法的鑒賞不是原原本本、就事論事的簡單還原,還會以它為基礎不由自主地進行引申發揮。

“通感”也是“色”與“玄”之間的橋梁,而“前見”則是“通感”的素材。關于“前見”在鑒賞環節的作用,也可以用一個古琴的故事來說明。這個故事就是“雍門鼓琴”:

戰國時,齊國都城的西門名叫雍門,那裡住着一位古琴演奏家,名字叫“周”,大家稱他“雍門周”。雍門周古琴彈得出神入化,有很強的感染力,能令人哭,能令人笑。齊國丞相孟嘗君就把雍門周叫過去,說:“聽說你琴彈得特别好,能不能演奏一曲,讓我哭出來呢?”雍門周說:“這好像就點難,你一人之下、萬人之上,養尊處優,歌兒舞女,鐘鳴鼎食。你的内心沒有哀傷,我怎麼能讓你哭呢?”孟嘗君說:“倒也是。”雍門周卻話鋒一轉,說:“不過你也未必就沒有該哭的地方。我給你分析一下:現在天下大亂,都在合縱連橫。東方國家以楚國為首,合縱對抗秦國。秦國則拉攏東方各國進行連橫。你現在積極合縱,将來如果秦國統一天下,肯定把你抓起來殺了。還有一種可能就是合縱赢了,楚國最為強大,而你曾經帶領軍隊攻打過楚國,所以楚國也不會放過你。”一席話說得孟嘗君啞口無言,作聲不得。雍門周輕攏慢撚,撥動琴弦,琴聲響起,孟嘗君頭皮一麻,鼻子一酸,一下子淚流滿面。[⑥]

這個故事裡實際上有兩個“前見”。首先是孟嘗君帶着一個志得意滿的“前見”,這樣一個與哭相矛盾的前見橫亘在那裡,挑釁、較勁,他不可能哭。雍門周承認自己無法讓他哭,這是以退為進,輕輕把孟嘗君的那個“前見”給破了。然後,雍門周作了一番鋪墊,調動起孟嘗君的滿懷愁緒,為他重新建構了截然相反的另外一個“前見”,于是就成功地讓孟嘗君哭出來了。

魏晉時期嵇康有一篇《聲無哀樂論》,它說聲音、音樂本身是沒有悲傷、快樂的差異的,悲傷和快樂本來是人内心蘊蓄的情感,被音樂觸發,外顯出來。“聲無哀樂論”這個說法當然比較絕對,值得商榷,但它和“雍門鼓琴”體現的主張都有相當的合理性,也完全适用于書法鑒賞。這個主張就是:欣賞者内心不能一片蒼白,而必須有豐沛充盈的情感,這樣才能跟音樂、藝術品産生共鳴;通感是一種主觀附會,以什麼樣的“前見”作為附會的基礎非常重要。

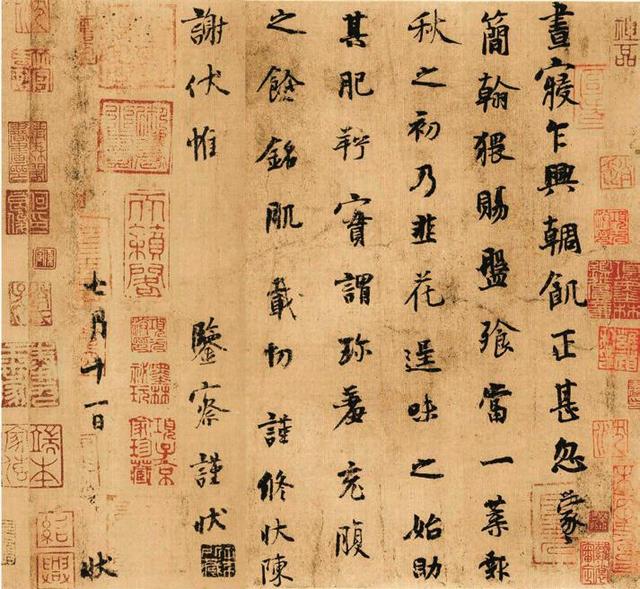

在書法理論中,有很多自然和人生的比況。每個筆畫都可以有很多種比喻,比如《筆陣圖》說豎畫應該“如萬歲枯藤”。一個筆畫怎麼要像萬歲枯藤呢?“萬歲枯藤”能有什麼美感呢?那種滄桑深邃的悲美之感在年輕時候是體會不到的。所以說,書法作品裡有非常豐富的審美意境,需要我們積累人生體驗去慢慢地發現它、感受它。在解讀楊凝式《韭花帖》的時候,如果用辛棄疾的“七八顆星天外,兩三點雨山前”打比方,行距疏闊帶來的那種清新曠朗感就能更好表達出來,能夠形成審美意境的通感。我們在各個文化領域的知識儲備也都可能與書法形成通感,并且在通感的構建過程中實現“前見”與“玄”(解釋意義)之間的相互生發。

通感其實無所不在,可謂“百姓日用而不知”,自然而然就會延伸到書法領域。比如,“甜”本來是一種味覺,味道甜可以通感到視覺,比如說某個女子長相甜。而如果進而說趙孟頫的書法過于甜媚,那就不僅僅是一種視覺感受了,還有無形的氣息、格調。

在書法理論中,幾乎所有文化領域的東西都有可能與書法的品格形成通感。比如,王世貞《藝苑卮言》說:智永書法不能脫僧氣,歐陽詢書法不能脫酸饀氣。這裡的“酸饀”可能是“酸餡”的筆誤。“酸餡”就是以蔬菜為餡的包子。僧人素食,經常吃蔬菜餡兒素包子,所以有人就以“酸餡氣”諷刺僧人言詞、詩文有一種特有腔調和習氣。王世貞用“酸餡氣”評價歐陽詢,可能是因為順承了前面評論僧智永的思路。

米芾評論書法說:“世人多寫大字時,用力促筆,字愈無筋骨神氣,作圓筆頭如蒸餅,大可鄙笑。”(《海嶽名言》)蒸餅是北宋時期常見的食物,宋人筆記就記載說:黃庭堅和劉莘老或者趙挺之搭夥吃飯的時候,對他們天天吃蒸餅非常厭煩。歐陽修有一段書法評論:“世之人有喜作肥字者,正如厚皮饅頭,食之未必不佳,而視其為狀,已可知其俗物。”(《文忠集》卷一百二十九)也是拿日常生活進行比方。米芾還說:“前賢論書,征引迂遠,比況奇巧,如‘龍跳天門,虎卧鳳阙’,是何等語?或遣辭求工,去法逾遠,無益學者。故吾所論要在入人,不為溢辭。”(《海嶽名言》)他認為“龍跳天門,虎卧鳳阙”這樣的書法評論毫無道理。米芾主張是:書法的通感沒必要高大上,家常話、大白話就可以。但是,有人認為任何世間既有的比喻都不足以與王羲之那樣精妙的書法形成通感,一定要空無依傍地另外假想出一種虛無缥缈、出神入化的“龍跳天門,虎卧鳳阙”才覺得稱意。這個比拟很受認可,始終被人們反複引用。蘇東坡、黃庭堅等人的書論除了家常話之外,更多的是與佛學、文學等等形成通感。可見,書法本已具有“靜故了群動,空故納萬境”(蘇轼《送參寥師》)的特質,加上不同人懷有不同的“前見”,所能形成的通感因人、因時而異,由此導緻書法的确包羅萬象,具有了多層面、多向度的意義。

多年前,我給好幾個國家的留學生介紹中國書法。我講了《蘭亭序》和《祭侄稿》背後的故事,然後指着圖片讓他們區分兩件作品,結果他們無一例外都答對了。為什麼呢?因為能夠看出行筆的速度、塗改的程度等等與書寫者的心境之間的對應關系,感覺相通。

我還做過另外一個嘗試。先給講座聽衆展示兩個圖片:一個香囊,一隻草鞋。然後提問:假如它們是兩個人的遺物,一位是楊貴妃,一位是菩提達摩,你覺得分别屬于誰呢?

菩提達摩的草鞋,楊貴妃的香囊,頗能傳達各自的精神氣質,不能對調過來。正是出于這樣的通感需求,有故事說:楊貴妃死後,馬嵬坡隻找到她的一個香囊;中國禅宗初祖菩提達摩圓寂好幾年之後,熊耳山的棺材裡面隻留下一隻草鞋。

我又展示了兩件墓志銘的圖片,提問:假如說它們分别是楊貴妃和菩提達摩的墓志銘,分别是誰的呢?大家都覺得:一個用筆細膩精緻,格調含華吐豔,認為它和楊貴妃、香囊比較匹配,可以形成通感關系;另外一個書風比較古拙渾樸,與達摩以及草鞋比較匹配。

其實本來并不是楊貴妃和菩提達摩的墓志,而是隋朝的《董美人墓志》、北朝的《鞠彥雲墓志》,隻是時代分别與楊貴妃和達摩比較接近。我在讓聽者看這兩件墓志的時候,已經給他們賦予了一個主觀的前見;聽者帶着這樣的前見,根據符合審美邏輯的設想,而去匹配了一種合理的通感。書法風格客觀上具備那樣的條件,當我們把它們放到限定的譜系關系中去尋找恰當對應的時候,能夠以此建立一種協調的通感關系。如果一件書法作品有很強的藝術性,而且事實邏輯與審美邏輯非常統一,那它就是非常完美的。

關于通感的匹配與協調,還可以紫禁城文化來分析。紫禁城追求一種嚴肅莊重的秩序感,所以它的建築采用平衡對稱的格局,殿堂門庑施設的書法作品也是居中的匾額和對稱的對聯等品式,字體的都是楷書,而且筆觸和風格端重渾厚,文字内容主要源自《尚書》等“四書五經”,整體上宣示的是儒家文化的秩序和精神,以上這些元素構成了一個和諧的通感體系。與此對應,揚州園林、蘇州園林舒散式的格局以及行草書法等元素則組合成自在閑逸的道家文化精神的通感系統。《易經》也是在建構一系列關于乾坤、日月、男女、陽剛陰柔的通感系統。

實際上,“通感”的本意以及書法的“通感”都超越于字面意思的“通感”。

朱自清散文《荷塘月色》說:“荷塘上霧氣飄渺,月色并不均勻,但光與影有着和諧的旋律,如梵婀玲(小提琴)上奏出的名曲。”這一般被理解為一種主動想象的通感。而通感的本意則是一種自然的感覺,是一種被動承受的疾病,英文是Synesthesia,翻譯為通感症、聯覺症。具體的症狀是視覺、嗅覺、味覺、觸覺、聽覺等不同感覺互相溝通、交錯,彼此挪移轉換。比如說,聽到某個聲音的時候,嘴裡竟然憑空産生酸甜苦辣某種味覺。就是說,通感是一種病态的感覺神經短路。

聯覺的感受到底是事實還是臆想呢?弗朗西斯·培根的著作《學術的進展》中說:音樂的聲調搖曳和光芒在水面浮動完全相同,“那不僅是比喻,而是大自然在不同事物上所印下的相同的腳迹”。錢鐘書《論通感》引用了這段話。大緻看來,培根這段話似乎是說:某種東西從大自然掠過,它可能不僅僅在水面留下浮動的光芒,同時也生成了搖曳的音樂。但是常人未必都能夠感知這些聲音和光影的全部痕迹。

聲波的頻率範圍是0.0001-10的12次方赫茲,它們客觀存在,而常人耳朵隻能感知到20-20000赫茲這個範圍内的聲音,其他的超聲波、次聲波都聽不到。常人眼睛所能見到的隻是380—780納米波長範圍内的光,看不見紅外線、紫外線。但是,或許某些具有特異功能的超人能夠感受到超聲波、次聲波、紅外線、紫外線,聯覺症(通感)的人有沒有可能是感知到了類似的客觀存在呢?

西晉書法家荀勖似乎具有聯覺、通感這樣的特殊能力。荀勖對行書的發展起了很大推動作用。行書一般說是東漢的劉德升創造的,一直到王羲之才把它推陳出新,乃至橫絕天下。荀勖正處在劉德升和王羲之中間。他擔任秘書監的時候,鼓勵屬下使用行書,這對于行書發展有重要意義。荀勖是一位很有才華的文學家、畫家、書法家,而且還是天文、音律方面的專家,在不同的領域都有深厚的造詣,這似乎反映出他具有很強的通感能力。

荀勖留下一個“食辨勞薪”的故事:有一次,他和晉武帝一起“食筍進飯”。荀勖突然說:“此是勞薪炊也。”“勞薪”就是勞乏的、廢舊的柴禾。别人聽了就不相信:你吃飯竟然能吃得出來到底是新柴禾還是老柴禾嗎?馬上查詢,荀勖竟然真的說中了。這天禦廚房專用柴禾接不上了,做飯用的是什麼呢?故車腳。一個很舊的推車的車輪,劈了當柴燒,煮了這頓飯。[⑦]大概那頓飯裡面的确帶有“勞薪”的氣息,而超出了常人的感知範圍,荀勖卻有能力捕捉得到。書法作品當中有沒有可能潛藏着一些被常人忽略的、曆史遺留的氣息呢?

五代畫家周文矩有一幅《重屏會棋圖》,描摹南唐中主李璟與其弟會棋的情景,兩重屏風,畫中有畫,不僅增強了畫面的縱深感,而且有一種暗示和隐喻的意味,揭示出今人與古人始終有一種“同情”“同在”感,這也就是王羲之《蘭亭序》所說的:“後之視今,亦由今之視昔”“後之覽者,亦将有感于斯文”。張懷瓘《書議》說:“雖則不面,其若面焉。”我們雖然不能見到古人,其實卻通過書法作品神交已久。在人生遭際有所起落的時候,我們能夠從書法作品背後的王羲之、蘇東坡等人那裡獲得“德不孤必有鄰”的精神安慰。從一件件書法作品筆順接力相續的線條綿延中,從整個書法史的風格演化中,我們能夠體驗到内在精神追求的一脈相承與永恒存在,獲得一種曆史感,由此感受到有限生命的一種無限超越。書法讓我們一直置身于這種“同情”“同在”之中,帶給我們的一種特殊意義的、非常宏闊的“通感”。

關于繪畫的意義,有人說:“此中大有逍遙處,難說于君畫與君。”(唐寅《題畫(十八首)》)但是也有人說:“世上無限丹青手,一片傷心畫不成。”(高蟾《金陵晚望》)或者說:“一段韶光畫不成。”(範成大《攜家石湖賞拒霜》)這是說繪畫之力有不逮。而中國書法不僅延續了《易經》“系辭”加“設卦”的圖文相參模式,而且變古易常,新辟蹊徑,發情韻于毫端,形風雲于紙上,筆墨語言尤能傳神通感。書法的最重要意義是心靈寫照——有着崇高理想追求的心靈寫照。蘇東坡主張:書法“無意于佳乃佳”(《論書》)。第一個“佳”是表面好看,第二個“佳”是不僞飾、不刻意造作。信手任意的日常書寫,不刻意迎合某種評判,更符合真正意義上的“書法”标準。書法作品客觀的形質、格局、面貌,與鑒賞者主觀而合理的前見、通感,共同構成了書法的完整意義。書法可以與現實和超現實的各種東西形成不同層次的通感,而最有價值的通感就是文化境界、道德情操、理想憧憬層次上的通感。書法的最重要的意義是高雅脫俗的精神引領作用。

書法之所以能夠與文化追求、精神境界形成通感,主要原因有三:一、不同形式的事物之間本來就存在着氣質和機理的相即相入;二、人文學科的知識體系之中已經建構了一些直接或輾轉的基本通感關系;三、人具備主動建立通感關系、理解通感關系的文化本能。書法譜系與文學、哲學等各個領域文化譜系的對應與嵌合是實現書法通感的重要途徑。

經驗和知識是“前見”的重要來源。我們在聽“洋洋兮志在流水”的樂曲時,除了恍若聽到流水聲,還能感受到水流奔湧激蕩的形象通感,首先是因為我們在生活經驗了解了它的聲像關聯。我們要想理解書法,建立起高層次的書法通感,一要了解書法史,二要有足夠的書寫實踐,三要讀書閱世。具備以上素養之後,我們能夠根據通感的法則,循着書法的蛛絲馬迹、草蛇灰線,回味源遠流長的精神文化世界。

蘇東坡《琴詩》說:“若言琴上有琴聲,放在匣中何不鳴?若言聲在指頭上,何不于君指上聽?”這首詩說明了一個道理:琴音是琴弦、手指等因素的因緣和合,是各種因素合力的結果。書法也是這樣,它是筆墨紙硯、用筆結體章法、字體、印章、文辭等等各種因素綜合的多元一體,書寫者的身份、情操也是書法鑒賞活動中納入考慮的必然要素。對于書法,應該把握好事實邏輯與審美邏輯的區分與統一,要遞進性地分析其意圖意義(“意”)、文本意義和解釋意義(“玄”)。不能陷入一種孤立的、顧此失彼的偏頗、狹隘之中,應該以一種系統性思維更好地領會書法的邊際與核心。

元代徐再思的一支《折桂令》中說:“平生不會相思,才會相思,便害相思。”書法與文化的通感同樣也是一種人性的本能。我們讀書、思考,有一種天地宇宙之心、聖人之意的追求噴薄欲出。在嘗試過很多表達方式之後,發現書法最能傳達那樣的一種通感。書法的通感不僅僅是鑒賞者的心情與書法作品的格調之間相通,還有鑒賞者與書寫者心意相通而獲得的共鳴共振。

“通感”“前見”“立象盡意”“即色遊玄”共同構成了實現書法價值的有效機制。而歸根結底,這個機制的核心樞紐是“人”。我國古代鑄劍、燒瓷界有以身殉劍、以身殉窯的說法,其蘊含的理念是“爍身以成物”“神物之化,須人而成”[⑧]。書法不是那樣的絕烈,但是書法的價值标準在一定程度上蘊蓄着類似的意識傾向,書法的靈性和生命總是與人生的情操、使命和精誠緊密關聯,所以就理由當然地歸結為:“苟非其人,雖工不貴。”(《東坡全集》卷九十三)

(本文系作者據其在國家圖書館“文津講壇”講稿删改而成)

何學森:首都師範大學中國書法文化研究院教授、博士研究生導師

[①] (東周)列禦寇撰,《列子》卷五,北京:中華書局2011年版,第139頁。

[②] (東周)莊周撰,(晉)郭象注,《莊子注疏》,北京:中華書局2011年版,第375頁。

[③] (宋)悟明《聯燈會要》,《大藏新纂卍續藏經》第79冊,第14頁上。

[④] 何學森《蘇轼書論“竊斧”說發微》,《中國書法》2014年第11期,第164-167頁。

[⑤] (宋)李昉撰《太平禦覽》卷五百七十八引《樂府解題》,四部叢刊三編景宋本,第3478頁。

[⑥] (漢)桓譚《新論》,上海:上海人民出版社,1976年版,第67頁。

[⑦] (南宋朝)劉義慶撰,《世說新語》,北京:中華書局2011年版,第693頁。

[⑧] (東漢)趙晔撰;李覺校注《吳越春秋校注》,長沙:嶽麓書社2006年版,第59頁。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!