所謂化學反應,就是一堆原子和分子,在原子間的作用力的影響下,開始重新排列組合,并改變各自狀态的故事。

所以從理論上講,我們可以用描述原子間作用力的物理規律——量子力學——破解每個化學反應的過程。

然而,雖然量子力學已經誕生了100多年,但科學家還是沒有搞清楚,原子之間的作用力究竟是什麼樣的。這是因為,原子間的作用力實在是太複雜了。

一、原子的作用力為什麼複雜

原子間的作用力為啥這麼複雜呢?其中主要有兩個原因。

第一個原因是,原子的成員太多。你可不要以為原子是一個實心小球。原子可複雜了,裡面有原子核,還有一大堆核外電子。

而且,這一大堆玩意兒不是随随便便湊在一起。它們是在量子力學的法則下,通過原子内的作用力,組成了一個複雜的量子系統。

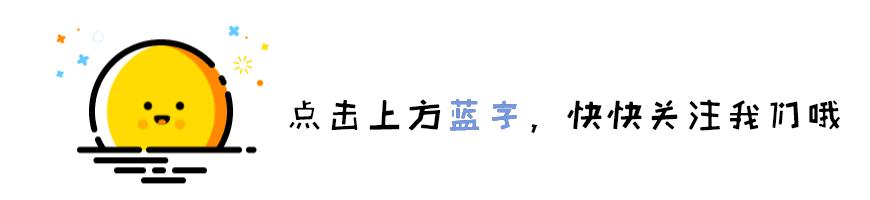

第二個原因,是原子内各個成員的小動作太多。比方說,許多原子核有好幾種辦法自轉,每個核外的外層電子可以在幾個空軌道之間亂竄。

根據量子力學,兩個原子就算成員一模一樣,隻要成員的運動狀态不一樣,它們産生的作用力就會不一樣。

然而,兩個原子的作用力還不是最麻煩的。在化學中,我們會經常遇到三個原子、四個原子的化學反應。

如果你把好幾個原子擱一塊兒,把它們主要成員之間的作用力都算上,再考慮到每個成員的運動狀态不一樣……

最後你會發現,越算越麻煩,根本不可能用量子力學算清楚其中的作用力到底有多大。别說你算不清楚,就算經典計算機都算不清楚。

那麼,科學家真的沒有辦法研究多個原子之間的作用力了嗎?

二、團夥的内部活動

辦法倒是有一個,隻不過不是直奔主題,而是先繞一個小彎兒,通過研究原子組團後的内部活動,進行間接測量。

比方說,假如幾個原子通過原子間的作用力結合在一起,形成了一個原子團夥。

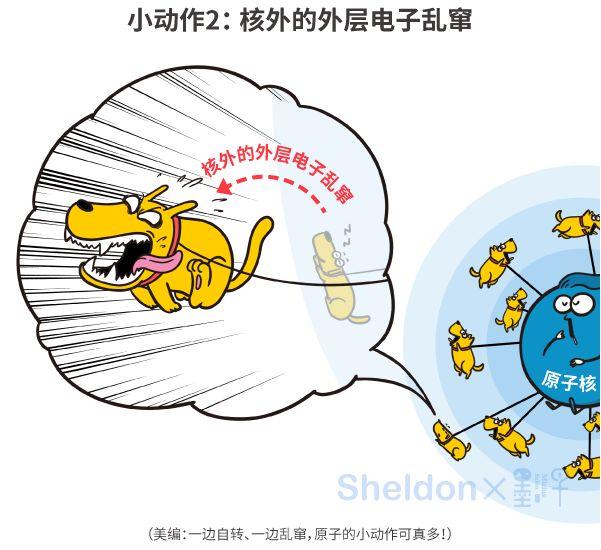

此時,你要是給它們施加一點兒能量,它們通常會借着這股勁兒,開展各種内部活動。比如,

當然,如果施加的能量太大,這個原子團夥肯定還是會散夥兒。

但如果施加的能量足夠小,它們就不會散夥兒,因為原子間的作用力把它們團結在了一起。

原子團夥有了能量以後仍然沒有散夥的狀态,叫作束縛态。研究原子間作用力的辦法,就藏在原子束縛态的内部活動之中。

打個比方,這就好比一夥兒人組成了一個社會團夥。如果他們啥也不幹,你肯定搞不清楚他們組成的是什麼性質的團夥,是什麼樣的力量把他們湊到一塊兒的。

這個時候,你要是給他們一筆小錢(相當于給原子團夥一點兒能量),再觀察他們會拿錢幹什麼事,問題就解決了。

如果他們跑去抽煙喝酒燙頭,那他們就是狐朋狗友團夥,靠酒肉的力量維系。如果他們跑去買儀器做實驗辦論壇,那他們就是科研團夥,靠科學的魅力維系。如果是去唱歌跳舞聽戲,那他們就是文藝團夥,靠藝術的張力維系。

同樣的道理,為了研究原子間的作用力,科學家就必須想辦法讓原子形成的束縛态,然後觀察它們會如何開展内部活動。如果兩種原子團夥的内部活動不一樣,那就說明維系這兩個團夥的作用力不一樣。

那麼,到底如何才能搞清楚這種束縛态的内部活動呢?

三、費什巴赫共振:

一種巧妙的研究辦法

這個問題的研究辦法倒是有很多。但哪一種辦法都沒有我們今天介紹的辦法巧妙。這就是以德國核物理學家費什巴赫冠名的:

我們的生活中經常會見到各種共振的現象。比如,如果你敲一個音叉A,會引起其他音叉也發生振動。但這不是共振。

如果其中有一個音叉B,它的特征頻率剛好和音叉A完全相同,那麼音叉B的振動幅度就會格外的大,大得好像你連音叉B也敲過。這就叫作共振。

費什巴赫共振也是一種共振現象。它的意思是說,首先,如果你把幾個原子湊在一塊兒,這些原子原本會有一定幾率轉化成各種各樣能量更低的狀态,比如抽煙、喝酒、燙頭……當然,它們也可能什麼也不幹,繼續保持原樣。

此時,如果你通過調節外部磁場的大小,使得這幾個原子的總能量,剛好等于喝酒狀态的能量,那麼它們形成正在喝酒的束縛态的概率就會突然增大,就好像它們就是奔着喝酒來的。這就是費什巴赫共振。

總而言之,費什巴赫共振就是,兩堆原子狀态不同,但它們總能量基本相同,這兩堆原子之間就會相互轉化,發生一種量子力學意義上的共振。

在實驗中,如果自由散漫的原子之間發生了費什巴赫共振,實驗結果就會呈現一個峰值。

如果通過調節磁場,突然發現這麼一個峰值,就說明原子發生了費什巴赫共振,就代表科學家找到了它們内部活動的一種方式。

如果科學家完全找到了它們内部活動的所有方式,那麼科學家就從實驗上破解了這幾個原子之間的相互作用力。

四、NaK分子和K原子的

首次散射共振

總結一下,要想研究多個原子之間的作用力,靠理論計算太困難了。科學家希望通過實驗的辦法,找到原子組團以後的所有内部活動方式,然後再從中反推原子間作用力的特征。

其中最巧妙的實驗辦法,就是利用費什巴赫共振,直接讓自由的原子轉化成正在進行某個内部活動的束縛态。

萬事俱備,可以開動了!

于是,2019 年,中國科學技術大學潘建偉、趙博研究組在《科學》雜志上發表了一篇實驗論文。

他們用上面說的那種實驗方法,在 0.0000005K 的超低溫下,首次研究了 NaK 分子和 K 原子的費什巴赫共振。換句話說,他們第一次在實驗中,間接地測量了 NaK 分子和 K 原子之間的作用力。

在這個實驗之前,許多科學家用超低溫實驗研究過兩個原子間的作用力。但科學家還沒有直接用超低溫實驗研究過原子和分子之間的作用力。所以,研究組的實驗,是第一次測量原子和雙原子分子之間的作用力。

簡單地說,這個實驗就是把各種狀态的NaK分子,和數量多10倍的、各種狀态的自由K原子關在一起,看看他們什麼時候會剛好撞成“K-Na-K”組團的狀态。

當然,直接撞肯定是不行的。研究組還要在實驗中加入不同強度的磁場,通過磁場來調節碰撞前後的能量差異。因為隻有二者能量調得剛好一樣時,費什巴赫共振才會發生。

結果,研究組在不同狀态的NaK分子和K原子的4×5=20種組合中,在43~120高斯的磁場之間,共發現了11種費什巴赫共振。

換句話說,他們第一次在實驗中發現了 “K-Na-K”組團時的11種内部活動方式。

這些内部活動方式,反映了NaK分子和K原子之間的作用力,為理論學家研究這種作用力提供了新的實驗依據。

五、在量子力學和化學之間造一座橋

這種将原子、分子冷卻到絕對零度附近,并研究它們相互作用規律的學科,叫作超冷化學物理。

超冷化學物理是連接量子力學和化學的一座橋梁。

這座橋非常重要。因為所有的化學反應,原則上都可以還原成一大堆原子、分子在量子力學下的碰撞反應。而碰撞的量子性質在超低溫下才會完全的顯現出來。如果有一天,科學家學會了用量子力學完全地描述化學反應,他們就可以把其中的計算公式輸入計算機中,在原子層面完全模拟化學反應的每一個步驟和細節。

也許到了那一天,許多化學實驗都不用我們花錢來做,用計算機算一下就可以了。研發新材料、新藥物,以及研究生命某個蛋白質分子的過程,也都會變得又快又便宜。

可是,雖然量子力學已經誕生100多年,但科學家卻還沒搞清楚複雜的多個原子分子間的作用力。

這說明,在量子力學和化學之間,存在一個巨大的鴻溝。物理學家和化學家站在鴻溝的兩頭,遲遲不能會師。

因此,無論如何,超冷化學物理的橋梁必須開工了。

當然,沒有人知道,這座橋到底應該怎樣施工。因為超冷化學物理還是一個比較原始的科研領域,所有人都在摸索。

科學家唯一能做的工作,就是在鴻溝旁邊的荒地上拓荒。沒有路,自己造路;沒有水,自己打井;沒有經驗,自己摸索;沒有工具,自己打造。

中國科大研究組發現的這11種費什巴赫共振,就是他們在超冷化學物理領域的一次成功的拓荒。

在未來,科學家還要長期地開拓這片荒地。總有一天,他們會一根柱子一根梁地建起這座橋梁,徹底破解化學反應的奧秘。

來源:墨子沙龍微信公衆号

溫馨提示:近期,微信公衆号信息流改版。每個用戶可以設置 常讀訂閱号,這些訂閱号将以大卡片的形式展示。因此,如果不想錯過“中科院之聲”的文章,你一定要進行以下操作:進入“中科院之聲”公衆号 → 點擊右上角的 ··· 菜單 → 選擇「設為星标」

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!