一所百年老校的重生

——山東省青州第一中學推動學校整體變革紀實

本報記者 王家源 魏海政

■本期關注:學校整體改革

山東省青州第一中學校長史振平的辦公桌上,一座寫着“中國好校長”的透明獎杯擺在顯眼位置,這是去年畢業的一名學生送他的。收到獎杯那天,史振平掉了眼淚。

“這是我從教以來收到的最珍貴的禮物,人生如此,夫複何求?”那天的朋友圈記錄了他的心路曆程。

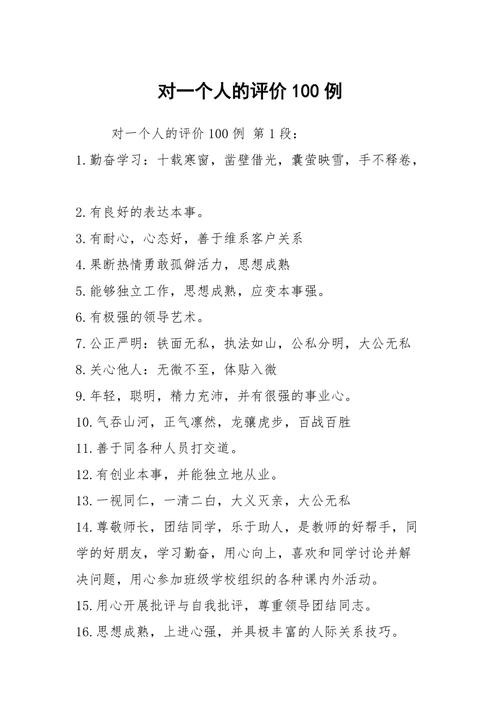

青州一中學生開展30公裡遠足活動。學校供圖

史振平以前沒當過校長。在近30年的教育生涯中,他當過教師、班主任,在青州市教育局做過幹部,還在濰坊市教育局任職兩年。當一位校長、打造一所品牌學校一直是他的教育理想。2019年以來,在他的帶領下,不到3年時間,百年老校青州一中煥發出了新的生機活力,教師、家長、社會從觀望到認可、支持。

一位新校長與一所百年老校,發生了怎樣奇妙的“化學反應”?

一場“關系革命”

2019年8月,剛到學校,史振平對全校師生進行了一次學校滿意度調查,結果令他大吃一驚,“教師對學校工作的滿意度隻有64.9%,學生的滿意度隻有56.2%”。

問題出在哪兒?在與教師、學生、家長的座談中,在與青州、濰坊包括省裡的專家征求意見的過程中,結論漸漸浮出水面:死管、死教、死學,把學生管死了,整個學校缺乏人文關懷,壓抑個性與思維。

“深層問題是學校理念落後,已經不适應新高考背景下高中教育的發展。”正是這次調研,讓史振平找到了破題的關鍵:重建學校的幹群、師生、同學關系,來一場“關系革命”。

在構建新的辦學理念體系時,人際關系被放在突出位置。“建設一所充滿人文關懷的學校”被列在學校發展目标的首位,“讓學校成為師生精神和心理依戀的聖地”成為學校發展的精神追求,“推行人性管理,讓學校暖起來”成為學校發展戰略之一。

校領導率先垂範。“放下權力的架子,讓溝通、協商成為主要的工作方式。”這句貼在校領導辦公室外面走廊中的标語,時刻提醒他們注意工作态度和方式。

在史振平看來,教師是推動學校發展的第一力量,隻有拼命對教師好,教師才能拼命對學生好。學校每年為教師辦十件實事,安排專人幫教師照看孩子,為教師完善洗車設施、更換辦公桌椅,幫青年教師解決單身問題,提高班主任待遇,為晚自習值班的教師提供1元晚餐,每月集體為教師過生日,等等。

為帶給學生溫暖和精神鼓勵,早上6:05,無特殊情況,史振平就會準時站在教學樓前迎接學生;晚上9:50,他又出現在學校門口,與回家的學生揮手再見。

這些做法一度遭到質疑。有人說,校長見了老師、學生主動打招呼,沒有嚴肅感,學生就不好管了。社會上也有人議論,去了個新校長,管得松了。史振平回憶,“我壓力也很大,但我始終認為,學生敬畏老師,不是敬畏你的權威、嚴肅,而是敬畏你的學術和人格。高高在上,走不進學生的内心,真正的教育就不會發生。”

讓學生栾琪(化名)印象深刻的是,一次學校語文節舉行詩詞演唱會,史校長上台高歌一曲,全校都沸騰了。史振平還給學生們寫班賦,已經寫完了4個班。給學生送書時,他專門向班主任“備課”,讓贈語更貼合學生的個性特點。現在,學生們以拿到校長的簽名贈書和與校長合影為榮。

學生也會跟他“沒大沒小”,有女生調侃他的新發型,還有男生在學習壓力大時要求“校長來抱一抱”,擁抱完後史振平回道:“哥們兒,加油!”

2020年,學校再次進行滿意度調查,師生對學校工作滿意度分别達90%、87.8%,2021年,數字分别漲至99.1%、93.7%。每份匿名問卷史振平都細細翻閱,作為新一學年調整管理策略的重要依據,在他看來,隻有關心學生、教師關心的事,校長才當得稱職。

課堂動起來、活起來、燃起來

6年的教研室主任工作,讓史振平養成了思考與研究的職業習慣,形成了自己的教育觀、課堂觀。而青州一中的課堂,曾給他留下深刻印象。

“每年濰坊教科院到學校聽課、評課,在青州一中基本都是‘批判大會’,因為老師們總是一講到底。”史振平說,“我在青州市教研室時倡導集體備課,青州一中一聽說我來檢查,總是臨時找教師拼起幾張桌子‘集體備課’。”

“從考查知識變為考查素養和能力,以新高考、新課程、新教材的實施要求推進課堂改革,堅決摒棄滿堂講、滿堂灌。”史振平下大力氣進行課堂改革,提出實施“九維六動”生本課堂,讓教師從思想維度(理念先進)、任務維度(目标驅動)、氛圍維度(激情燃燒)等九個維度變革課堂,讓學生實現口動、手動、腦動等“六動”,以“九維”促“六動”,着力破解滿堂灌、學生自主學習和思考時間少、師生和生生互動少等問題。

2019年下半年,68名教師主動報名參與課堂改革實驗,一個學期後,改革在全校推開。

青州一中教師指導英語興趣小組開展活動。學校供圖

教師們很快嘗到了甜頭。2020年青州市高中優質課評選中,學校有6個學科獲得第一名。2021年青州市青年教師課堂教學大賽,學校青年教師奪得8個學科第一。

“老師從課堂的主宰者變為了引導者,學生的課堂參與度、活躍度、興奮度提高了一大截。”高二級部主任趙春磊深有體會。在他看來,更重要的變化體現在理念上。“以前老師們也學習其他學校的教學模式,但這種模仿式的改進最多持續不到一個學期,因為隻學到皮毛。‘九維六動’是一種理念的引導,它不是固定模式,而是引導着老師從學科、學生特點、具體知識點出發,去設計課堂、駕馭課堂,逐漸内化為老師自己的方法體系。”

青州一中是傳統理科強校,校級班子和級部主任基本都是理科出身,語文和英語一直相對薄弱。

史振平包靠語文學科,開展“激情早讀”,親自給學生示範怎樣讀才能深入文本;聘請著名語文教師黃厚江為語文教學專家,成立黃厚江名師工作室;開設語文節和英語節,開展課前三分鐘演講、經典詩詞演唱會、英語配音大賽等活動……

到了高三,語文差的學生是不是趕不上去了?上學期期中考試,高三語文教師張琳用自己的實踐給出了答案。她教的班級選科組合是物理、化學、地理,這次語文成績考了級部第一,而這個班在高二的時候語文還是級部倒數第一。

史振平與張琳聊了一個多小時,促成張琳寫了《讓學生對學語文有宗教般的信仰》一文進行揭秘,“我會毫不吝啬地表揚學生,表揚的力量超出了我的想象。我每周會盡最大可能保證學生的閱讀時間,保證一次作文寫作。我有時會講課本以外的東西,讓他們覺得學語文有趣、實用,還很高雅。”

“課堂應該是師生生命成長的地方。”史振平說。如今,他很欣慰地看到學校的課堂正在動起來、活起來、燃起來。

開放辦學讓學校舞台無限放大

青瓦鬥檐,古柏挺秀。置身于青州一中校園一角的松林書院,千年曆史積澱盡收眼底。松林書院的曆史可追溯至宋代的“矮松園”,千年來,這塊土地上弦歌不辍,走出了一批名士碩儒。

讓學校每位教師和書院大儒一樣,成為專家學者,享有職業尊嚴,實現人生價值,是史振平的願望。他也清楚,距離這個目标,教師們最缺的是什麼,“老師們非常敬業,但理念不先進,視野不開闊,不注重研究。”

第一步,先帶師生“走出去”。 2019年11月,史振平幹了一件學校曆史上的創舉——帶着高三1000多位師生開展30公裡遠足活動。在一天的徒步中,同學們重新認識了一個能堅持、有毅力的自己。

去年暑假,全體教師走出青州,在濟南進行了一次集體大教研。教師以學科組為單元,研究高考題和新課标、新教材,把握教學方向,并進行先期的集體備課,形成了打破年級、同伴互助的教研新機制。“開放辦學,表面上看是‘走出去’‘請進來’,深層的内涵是課程的開放,思想和思維的開放,這才是最重要的。”史振平說。

管理上,史振平改單一的行政管理為行政管理與學術管理雙線并進,向學科組、備課組建設要質量。在他看來,行政管理解決的是“幹不幹”的問題,學術管理解決的是“怎麼幹”的問題。學科組組長由原來的“享受中層副職待遇”,直接提為中層正職,與級部主任平起平坐,備課組長提為中層副職。同時,學校制定教學質量監控體系,強化對集體備課、課堂、考試、作業等的過程管理。

“拿起表揚的武器”,是史振平挂在嘴邊的一句話。每周,從校領導到中層幹部,大家集體出動“尋找最美課堂”,并把所聽課的優點以簡報形式發布。學校定期評選“最美教師”“最美學生”“最美班主任”“最美服務育人标兵”,鼓勵師生不斷進取、向美向善。

“從死盯着成績,到舍得把時間交給學生。”“學校更有溫度了,讓我們更有榮譽感和歸屬感,激發了内在動力。”“重視學術研究,找回了我們的專業自信。”采訪中,教師們談得最多的,便是由理念轉變帶來的切實變化。

“思想和理念決定着學校發展的方向、高度與境界,隻有推進開放辦學,才能讓學校的格局和舞台無限放大,而沒有和諧融洽的人際關系便沒有學校的一切。”史振平說,“學校就像是我的大課堂,課堂裡要有目标、有文化、有激情,洋溢着青春的活力,像一個溫暖的大家庭。”

來源: 中國教育報

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!