一位老師提到某位官員,她說:“你知道嗎?他是咱們學生。”她接着說起好多校友,一些我熟悉和不熟悉的名字,如數家珍。

另一位老師提起地方台某主持人,他說:“你不知道吧?她是咱們學生。”他接着說起好多校友,一些我不熟悉和熟悉的名字,言語中充滿自豪。

回到母校工作,我漸漸知道,老師們的自豪因何而來,也漸漸知道,“咱們學生”是個簡單說法,完整的說法應該是:咱們綏化學院的畢業生。

我的母校是綏化學院,她坐落在黑龍江省松嫩平原。1985年我入學的時候,她叫綏化師範專科學校。更早的時候,她叫綏化師範學校、綏化地區師範學校,1953年建校,2004年升本。因為在本科院校中資曆淺,有時被誤讀為“緩化學院”或“妥化學院”。

來校報到的學生,很少喜氣洋洋。有的人志向高遠,因為種種原因考到這裡,他們委屈,沮喪,好像讓誰黑了一下。他們需要一點時間,認識同學,了解老師,熟悉校園,逐漸消化掉委屈和沮喪。

以前是這樣,現在還是這樣。

我當年是高高興興來報到的。高中老師說,升入高校後我可以把數學撇到一邊,讀自己想讀的書,寫自己想寫的東西,我的目的達到了。我像個饑腸辘辘的人終于找到免費餐館,隻管往嘴裡一樣一樣塞東西,也不管是否消化得了。母校藏書有限,足夠我借閱;恩師名氣不大,常為我指點迷津。

我們還自發組織了自己的文學社,取名“野魂”。當時工字房有間展廳,隻要沒有重要展覽,每到星期天我們就聚在那兒,交流讀書心得,探讨文學現象,也交流近期作品。交上來的作品大家逐一看,逐一發表意見,修改完的作品經過篩選,發表在社刊《野魂》上。

蠟紙是要的,鋼闆和手推油印機是借的,紙張是自掏腰包買的,女生負責刻寫和插圖,男生負責油印和裝訂。他們沒有油印經驗,用力不均,蠟紙打褶,前兩期《野魂》像剛出生的醜孩子,臉上有很多橫七豎八的褶。孩子太醜,不好送人,就自己留着。後來《野魂》有了些模樣,我們才送給老師和朋友,寄給省内高校的文學社團,也寄給我們向往的雜志社。

處女作發表了,我并不知道。孫向陽老師在紅樓樓下遇到我,他說:“我在《黑龍江日報》看到《奶奶的拐杖》,署名張愛玲,是你嗎?”

我太意外了,使勁點頭确認。

他馬上回辦公室找那張報紙,說:“拿去吧,送你了。”

我連句謝謝都沒說,拿着那張報紙一路奔跑,從紅樓跑到工字房,又從工字房跑到圖書館。在圖書館找到文學社的頭兒,我已經上氣不接下氣,一個字都說不出來了,隻把報紙攤開,把發表的作品指給他看。報紙交給他,我像完成了任務,一蹦三跳地下樓了。

作為學生,我在母校僅僅停留了兩年。教學一線急需教師,學制壓縮,我們成為綏化師專第一屆兩年制專科畢業生。我高中時代的閨蜜告訴我:“那兩年你寫作進步最快,你哪裡是在走路啊?你在奔跑,每封信我都能讀出你的速度。”

在文學社,我的筆名是“野馬”。我這匹野馬并沒跑遠,在外面兜了很多圈子後,跑回母校。2005年秋天,我這個曆史系畢業生站到中文系的講台上。

有一次暑假,我去學校,校園裡空蕩蕩的,隻遇到個别未離校的學生和幾位工友,感覺心裡也空蕩蕩的。原來,學生是學校的靈魂,缺少莘莘學子的校園,像空空的袋子;學生也是老師的職業生命,沒有學生,我們何處立足?

到目前為止,綏化學院沒有出過所謂的“傑出校友”,既鮮有高官,也少有富豪,他們絕大多數默默無聞地工作在基層,做普通人的工作,過普通人的日子,和這所學校“為地方經濟建設和社會發展培養人才”的目标正相吻合。

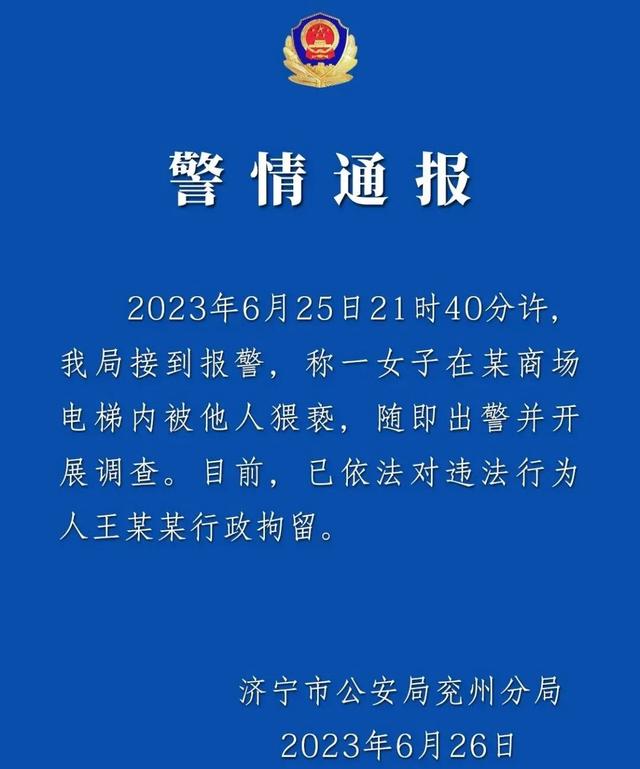

多年前,遇到《綏化晚報》同事,那時綏化的儲蓄所還沒有攝像頭之類的設備。他跟我說:“剛采訪完你們學校一個女生,她撿到十萬元的存折交到派出所了。你知道嗎?這女孩家庭條件很一般,馬上就離校了。失主借錢要買房,賬号密碼和身份證就夾在存折裡。”

那一刻,我的自豪感油然而生,我為我的學校自豪。

同事接着告訴我女生的名字,我覺得似曾相識。同事說:“和她提起你,她說她是你的學生。”

我迫不及待地說:“是,她是我的學生。”我的自豪感在瞬間數倍放大,仿佛可以托着我騰空而起,我似乎不是走着離開那位同事,而是飄着離開的。事後細想,她隻上過我的選修課,我們并無更多接觸,她的壯舉和我這個老師根本扯不上關系。我的自豪感中一定摻雜了虛榮,那是一些不易察覺的小小的虛榮。

時常接到“咱們學生”的電話,有咨詢,有傾訴,有祝福,有問候。他們很努力,也很不容易。我願意祝福他們每一個人,希望他們都有美好的未來。萬一誰的未來不那麼美好,或者以另一種形式著名,我也應該有勇氣說:“是,他是我的學生。”

摘自《咱們學生》

《咱們學生》,山東畫報出版社,2016年版。

艾苓,本名張愛玲,綏化學院剛退休的寫作老師,曾獲陳伯吹兒童文學獎等。教學之餘,把文盲老娘姜淑梅培養成網紅作家“傳奇奶奶”。

作家艾苓或者愛玲老師

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!