暑假回國的時候我和大學幾位娃都差不多一般大的同學建了個“學霸小分隊”的群,目的是分享培養下一代“小學霸”的實踐方法和經驗,平常大家經常在群裡分享下這家孩子在哪兒上英語課,那家孩子在做什麼科學實驗,或者交流資源,互通信息,商量帶娃攻略等等。

前陣子一同學吐槽,兒子升三年級了,數學一路都還不錯,她想着得開始準備下奧數杯賽什麼的,為小升初打好基礎,于是暑假就給孩子報了個奧數競賽班。一開始孩子表現還不錯,補習班的節奏很快,學習内容也很多,什麼“乘除巧算”,“雞兔同籠”,“相遇追及”等等孩子都掌握得挺好。唯獨一到三角形這節就卡住了,同學非常郁悶地在群裡發了兒子的作業照片“怎麼就連給三角形作個高都搞不明白呢,銳角三角形還整的清楚,直角的也還好,一到鈍角三角形就暈了,你們看這畫的是什麼鬼?”

群裡大家當然是安撫為主,說孩子剛接觸嘛,沒反應過來很正常。同學也很耐心,過兩天說她找到好方法給孩子講解了,三角形的高嘛,就是從三角形的一個頂點到對邊的垂直距離,咱們把三角形當成一塊大岩石,底邊呢就是海平面,一望無際可以無限延長,現在有個人從岩石頂上往下跳,你說他往下掉的軌迹是不是正好就是這個三角形的高啊?孩子這下就理解了。同學在群裡開玩笑“他要再不明白,我真是跳海的心都有了…….”

這“跳海作高”大法過了沒不久,同學又來吐槽,她很耐心地一步步畫圖給兒子講解三角形的面積算法:先給原三角形補上一個一模一樣的三角形拼成平行形四邊形,平行四邊形再經過切割、拼接,成了一個底和高跟原來那個三角形一模一樣的長方形。所以三角形的面積就是這個長方形的一半,底*高/2。同學覺得再清晰不過了,可兒子聽得一愣一愣的,好像還是不怎麼明白~~~

我們建議她不如直接找幾張彩色卡紙,剪出來給孩子比劃比劃,可能孩子對幾何圖形不太敏感,搬到紙上就更抽象了,不容易拐過彎來,如果看得見摸得着自己還可以擺弄拼接一下,漸漸應該就會有感覺。

同學照做,果然效果好多了。她感歎,孩子從小很喜歡思考,喜歡下棋,她覺得數學肯定沒問題,現在想想他小時候對幾何圖形類的東西關注得的确少了些,得想辦法補一補找找感覺,也打算把他從競賽班降到低一個級别的強化班慢慢來。

說到培養孩子的幾何感覺,這讓我想起美國這邊很流行的一套教學方法——Building Blocks(拼圖教學課程)。這個課程最初是紐約大學的Clements和 Julie Sarama教授共同研發的,後來得到NSF(National Science Foundation,美國科學基金會)的支持和資助,幾乎推廣到全美所有地區。拼圖教學課程說起來很簡單,就是通過拼圖的方式來進行教學,主要針對從幼兒園到小學二年級的孩子。Clements教授認為,孩子的幾何能力需要從小開始培養,因為這時培養的才是“感覺”,而不僅僅是方法和技巧。

美國有不少幼兒園就是直接以Building Block來命名,以彰顯該學校最突出的教學特點,在Google上随便搜一下,我家附近就有好幾所這樣的幼兒園。

走進這些幼兒園,你會發現積木、拼圖類玩具占據了孩子很多時間。不過我覺得隻要爸爸媽媽有時間夠用心,在家裡同樣也可以用類似的方法來培養孩子。下面我将分年齡來講講每個階段孩子的能力特點和最合适的拼圖玩具。

1-3歲 | 一個圖形就是一個整體這個年齡段的小寶寶還沒有太多關于圖形的概念。對他們來說,一個圖形就是一個物品,一個整體。小寶寶對形狀還不夠敏感,需要借助不同的顔色來刺激視覺,也需要通過用手去摸、抓來刺激觸覺,從而幫助他們區分不同的形狀。

類似下面這種“一個蘿蔔一個坑”的拼圖遊戲就特别适合這個年齡段的孩子,雖然大人看來超簡單沒什麼可玩的,但對小寶寶還是有挑戰。逃逃小時候剛玩這類遊戲時總是拿着某個方塊一個孔一個孔地試,感覺真是“有點笨”^_^

玩這類遊戲時,鼓勵孩子多觀察多對比,比如圓形和三角形,仔細看一看,用手摸一摸,感受下差别在哪裡,再比對底闆上的形狀,想想分别該放在什麼位置。這樣反複觀察、感受,孩子漸漸就開始對圖形有了感覺。

處于這個年齡的孩子已經能感覺到直線、弧線、不同角度等等的差異,也能漸漸開始理解分割、對稱的概念。如果你讓他把一個三角形或圓形分成對稱的兩半,孩子可能還比較昏。但如果是已經分割好的,類似下圖的這種拼圖玩具,孩子就可以在不斷的拆分、拼接中體會到整體和部分的關系。

不過孩子個體差異很大,有些智力發育比較快,比較早慧的3、4孩子,這類玩具可能很快就會玩膩,那麼接下來就可以選擇更有挑戰的了。

4-5歲 | 喜歡組合、想象、創作這個年齡段的孩子已經可以把圖形和真實世界的一些物體對應起來了,而且特别喜歡想象和創作。一些具備“開放性”的拼圖玩具會比較合适,其中最經典的要數咱們小時候玩過的七巧闆。它是一種古老的中國傳統智力遊戲,由七塊闆組成,這七塊闆可拼成許多圖形。比如三角形、平行四邊形、不規則多邊形,孩子還可以根據想象把它拼成各種動物、房子、橋梁等等。

拼搭過程就是幾何圖形的簡單組合,孩子可以通過圖形的平移、旋轉、翻轉來組合出新的圖形,比如兩個直角等腰三角形可以組成一個更大的三角形,或者正方形。

不過畢竟七塊闆比較古老,方塊也隻有七塊,孩子玩上一段時間會感覺有點兒膩。所以現在有了很多七巧闆的改進版拼圖遊戲,比如Mighty Mind,還有下面要說到我家特别粉的一種拼圖類型Shape by Shape,這些拼圖積木遠不止7塊,形狀和大小也更加多變,玩耍過程中孩子能體會到更多圖形、角度的變化。

5歲以上 | 喜歡挑戰、遊戲這個年齡段的孩子已經可以理解很多幾何概念,需要的是更多的實踐和應用,而且他們開始喜歡遊戲、挑戰,類似Shape by Shape(形對形)這種更加複雜的STEM類拼圖遊戲就特别合适。

Shape by Shape可以說是七巧闆的升級版,方塊更多,但隻有紅、黃兩種顔色,沒有了顔色的幫助,孩子對圖形的觀察需要更加專注。遊戲每關有一張挑戰卡,上面有個預定的圖案,孩子需要組合紅黃兩種顔色的方塊,拼出和挑戰卡上一緻的圖案,就算過關。

逃逃玩Shape by Shape玩出了一套經驗。一開始他是比對着圖案一塊一塊地排除、選擇合适的方塊,通常會先把紅色拼出來,再填上黃色;後來是雙管齊下,某些圖形中有比較明顯、容易尋找的黃色方塊的話,他會先把這些地方填充好;再後來我發現他不太在意是先拼紅的還是先拼黃的,而且拼搭速度明顯加快,逃逃說每次看到一個圖形之後,可以根據圖形輪廓各個角度的大小、邊長的長短等特征,在腦子裡先“畫”出一幅對它進行切割的大緻圖像,所以可以直接拿所需要的方塊,而不需要一塊塊地拿來比劃、排除。

我感覺這個過程非常好。看到一個圖案,能對它進行分割、平移、翻轉、重組,這種感覺肯定對孩子應付各類幾何問題有所幫助。

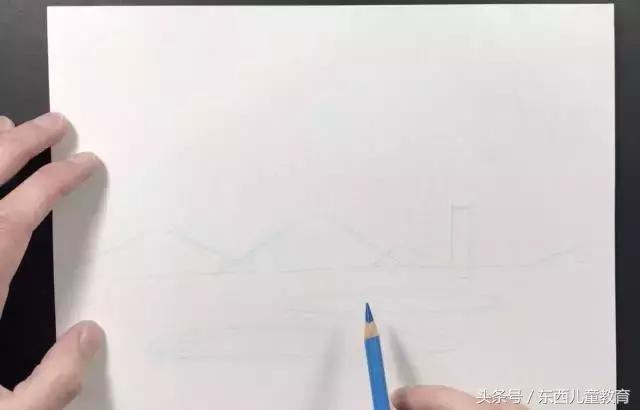

對幾何的感覺和運用不僅會體現在數學成績上,其他很多地方都用得着,比如上周陪逃逃上了節畫畫課,老師就是在講怎麼“Drawing a landscape with geometric shapes”(用幾何圖形來畫風景畫)。

這幅風景畫在最初構圖時非常簡單,就是用幾個三角形來構建山脈、一個長方形構建燈塔,兩個橢圓形來構建湖泊,然後漸漸地添加細節、光影效果等等,并且用“對稱”的概念畫出山脈和燈塔在湖中的倒影。

我發現有些孩子三兩下就用各種圖形把輪廓大緻勾勒出來了,而且比例很恰當,有些則比較困難,老師說這得靠孩子的geometric feeling幾何感覺。

感覺是一種很懸乎的東西,有就有,沒有就是沒有,像有些人樂感好,曲子聽一遍基本上就心裡有“譜”了,有些人對體育的感覺好,什麼運動你練了半天人家一上手就能赢,相當氣人。而且“感覺”類的東西,真就像那位紐約大學的教授所說,得從小培養,别等到缺的時候才後悔~~~

歡迎關注東西兒童教育,我們是一群行走在中美兩地的家長,分享地道的美式教育理念實踐,和靠譜的中國育兒實戰攻略!

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!