文|悅悅

編輯|悅悅侃曆史

“神童”一詞,最早見于《南史·劉孝綽傳》。

正所謂“識洞于未萌,智表于先見,心機足以成務,口辨足以解紛。”

孔融三歲知讓梨,蔡琰七歲能辨音,甘羅十二歲為丞相。

諸如此類的事,屢見不鮮。因為在中國曆史上,從來不缺乏神童的身影。

尤其是在兩晉南北朝時期,“神童”更是文壇、政壇的标配。

這當中,固然有政治利益的吹噓追捧,但也少不了文化氛圍的熏陶與孩童本人的天賦。

而在上世紀70年代的天津,也有這麼一位神童橫空出世。

4歲賦詩,13歲升學北大,27歲畢業于哈佛大學。她為中國古典文學詩詞而生,也終其一生緻力于弘揚傳統文化。

最終,她選擇與自己的博士生導師共度此生,并更改國籍定居美國。

她就是田曉菲。

13歲的少年英才,北大的新晉神童1984年的秋天,一名13歲的女孩來到了北京大學。

她從那扇三開朱漆宮門下走過,一路看過博雅塔、繞過未名湖,最終伫立于燕南園之中。

這是全國最高學府之一,是萬千學子夢寐以求的象牙塔,也是她自7歲起就深埋心中的夢想。

對年幼的田曉菲來說,這是一個即便遙遠但也一定會達成的夢想。

所幸,皇天不負苦心人!時隔6年之後,她終于達成了兒時的夢想。

在這條求學之路上,旁人或許要付出十幾年的艱辛努力。因為,不是每一個人都能從初中階段就直升大學學府的。

但田曉菲不一樣,她是一個從小就出類拔萃的神童。

即使在群英荟萃的北大校園内,這個年僅13歲的女孩子也絲毫不落下風。

她被西語系英美文學專業破格錄取。

相較于高中畢業正常升學的同學,田曉菲自然缺失了一部分的知識與經曆。

但她不是方仲永,而且她也更加明白“傷仲永”的悲哀與無奈。所以,田曉菲從不以“神童”自居。

天賦是用來努力的,而不是用來浪費的。既然有缺失,那就虛心求教并迎頭趕上。

因此,在其他13歲孩子每天往返于兩點一線時,田曉菲抱着課本穿梭在各大教授的授課課堂上;

在其他13歲孩子每天沉浸于數不清的試卷作業中時,田曉菲正滔滔不絕地與老師校友探讨專業知識。

在這般年紀,别人都還躲在父母的羽翼之下尋求庇護。而她卻像一隻新生的雛鷹,顫顫巍巍地走到了懸崖邊。

即使步伐不穩,也依舊勇敢地展開雙翅練習翺翔。

鷹擊長空,魚翔淺底。

雄鷹,自來便是要遨遊天際而俯瞰世間的。北大,就是供她展翅翺翔的第一個平台。

在這裡,田曉菲還見到了另一個神童。一個15歲就考入北京大學法律系的人,同時也是中國當代最傑出的青年詩人之一。

他的本名叫査海生,但大家更願意稱呼他為海子。

自1983年開始,海子就被分配至中國政法大學校刊編輯部任職。次年,又被調入哲學教研室任職。

在入學後不久,田曉菲就在北大的校園裡見到了這位仰慕已久的前輩。

海子寫的是近現代詩歌,他主張立足當下眺望遠方。在這短暫的一生裡,他所追求的隻是永恒與浪漫。

而田曉菲所鑽研的則更多是古代詩詞,她想撥開曆史的面紗回顧千年前的頌歌與哀樂。

可這二人,對詩歌和文學又都有着同樣的執着與熱愛。

後來,田曉菲曾經帶着自己寫的詩集去找過海子。她想請海子站在一個專業人士的角度對她提出批評和建議。

但最後海子隻對她說了一句話:“如果你能堅持下去,那你将是一位偉大的詩人。”

這是一個前輩對一個後輩的肯定,也是兩位神童之間的惺惺相惜。

1987年,16歲的田曉菲寫下了一篇文章,名為《十三歲的際遇》。

這是她為紀念母校建校90周年而寫的。

這篇文章,記錄了一個懵懂女孩的夢想與收獲,同時也表達了對母校的熱愛與依念。

文章一經發布便得到了所有人的贊賞認可,還入選了當時的中學語文課本。

可以說,這篇文章便是田曉菲早年的代表作之一。

在北大求學的時光是美好的。這裡不僅孕育了她最初的夢想,還開闊了她未來的眼界。

但在1989年的3月26日,也就是田曉菲畢業前夕,她得知了一個十分不幸的消息。

那一天,25歲的海子抱着四本書躺在了山海關附近的鐵軌上。

列車飛馳而過,帶走了這條年輕的生命,也帶走了中國當代詩歌的先鋒性和神性。

這件事對田曉菲的打擊很大,她時常能回想起海子曾經說過的話。

海子肯定她的詩歌并鼓勵她繼續創作,但自己卻選擇了這樣的方式結束人生。

在之後很長的一段時間裡,田曉菲都沒有拿起筆進行過創作。她開始思考人生的意義。

人活一世,到底是為了什麼?又該如何在有限的時間裡做好自己喜歡的事情?

同年畢業季的來臨,代表着18歲的田曉菲正式從北京大學畢業。

相較于同齡人而言,她的心智更加成熟。而在經過海子這一件事之後,她也萌生了出去走一走的想法。

于是在1989年,她考取了内布拉斯加州立大學攻讀碩士學位。

出國前夕,田曉菲回到了父母身邊。在這短暫而又溫馨的相聚時刻,她不禁回想起了自己前18年的人生。

出身書香門第,結緣古典文化1971年,田曉菲出生于黑龍江省哈爾濱市。她的父母都是文字工作者,曆來倡導書香傳家。

得益于這樣的家庭氛圍,田曉菲自小就對文學展露出了非凡的天賦,也自然而然得到了父母的大力支持。

從兩三歲開始,父母就拿着中國古典詩詞和文學書籍對她進行啟蒙。

也就是說從牙牙學語的時候起,田曉菲就與詩詞文學結下了不解之緣。

在她4歲那年,一家人遷居天津,後來就在天津落了根。

也就是那一年,她執筆寫下了人生中的第一首詩。

這首詩,被當時的《天津日報》刊錄發表,在當地也引起了不小的轟動。

4歲,正是上幼兒園的年紀。别的孩子還停留在識字的階段,而田曉菲卻能以清晰的邏輯和深刻的情感彙成一首詩。

雖然家庭教育很重要,但僅僅憑這一點,她也擔得起“神童”之名了。

都說現在的孩子早慧,從小就鬼精鬼精的。但有幾個能在這麼小的年紀就閱覽四書五經并獨自寫詩的?

等到再大一點,田曉菲就成了一個不折不扣的“書呆子”。她在自學詩詞文化的同時,也不忘落下學校裡的課業。

而從小學開始,她就沒有按部就班地“上過學”。因為,她一直在跳級。

可是,跳級可不是簡簡單單兩句話就能做到的。

國家之所以會劃分年級,一是考慮到學生的心智接受能力,二也是想循序漸進的教授知識。

所以,跳級既要接受年紀智力上的考驗,還要接受學習能力上的挑戰。

一旦踏錯一步,可能就會造成嚴重的不良後果。

但田曉菲顯然對自己信心十足。而後來的事實也證明,她的确有這個能力和底氣接連跳級。

就讀于天津第十三中學後,田曉菲發表了自己的第一本詩集。并在此後的日子裡,又陸陸續續地出版了四本詩集。

同時,她憑借着這些詩歌榮獲了“世界兒童詩歌比賽”中國賽區的最高獎項。

這些優異的表現和她本人的突出天賦也引來了北京大學的關注。

1984年,西語系英美文學專業向這個年僅13歲的孩子抛來了橄榄枝。

這個消息,無疑引起了更大的轟動。和直升大學比起來,她以前的那些跳級都顯得太“小兒科”了。

畢竟,直升的是赫赫有名的北京大學。“清北之夢”,是多少人耗盡一生都無法達成的成就啊!

而田曉菲當時的心裡雖然也有着激動和驚喜,但她卻沒有表現出過多的喜出望外,也沒有因此得意忘形。

因為,北京大學早就是她的首要目标了。她相信憑着自己的努力,總有一天會如願以償的。

她對于北大的執念,早在7歲那年就種下了。

在一次偶然間,她從家裡的抽屜中翻出了一張老照片。照片早就泛黃模糊,也不知是何人在何時所拍。

後來,她拿着照片問起了媽媽。

望着照片中那一幅平靜悠然的湖光塔影圖,媽媽笑着告訴她:“這是北大,知道北大嗎?”

“如果你以後能去那讀書,爸爸媽媽會很驕傲的。”

北大?北京大學?那離天津并不是很遠,好像是全國最出色的學校。

從那天起,田曉菲的心裡就種下了一個“北大夢”。

這個夢想,或許是因為父母的期許,也或許是為了心中那些似曾相識的悸動與喜悅。

1981年,一家人在外出遊玩的時候路過了北京大學。北大那份積澱已久的厚重感與古典感立刻撲面而來。

一旁的阿姨忍不住推了推田曉菲,口中還招呼到:“快看呀!是北大呢!”

然而,田曉菲卻固執地轉過了頭,說什麼都不肯看。

要是現在看了,那以後來上學的時候就沒有新鮮感了。

是呢!在田曉菲的心裡,北大或早或晚都是要來的,不必急于這一時。

而這份自信與嬌狂,也被她寫進了《十三歲的際遇》中。

“我從未懷疑過我要成為北大的學生。那份稚氣十足的自信,似乎預示了一段奇妙的塵緣。”

3年之後,這段緣分悄然而至。

在衆人的豔羨和父母的欣慰中,13歲的田曉菲懷着一腔才氣和志氣來到了北大。

“神童”的光環一如既往地跟随着她。而在此之外,她的“才女”之名也越來越響亮。

不過,田曉菲從不在意這些世俗的評價。她堅定地追求自我,努力地朝着更廣闊的藍天飛去。

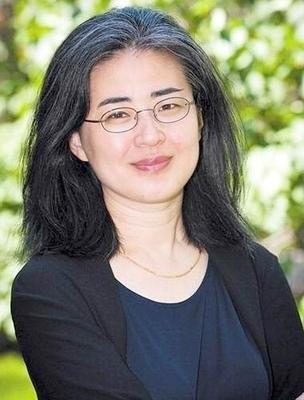

邂逅異國婚姻,為愛更改國籍進入内布拉斯加州立大學,是這個土生土長的中國姑娘接觸西方文化的第一步。

在這裡,文化交流和文化碰撞的火花愈發強烈,也為田曉菲帶來了不一樣的沖擊感。

因為中國人總是更加内斂含蓄一些,而歐美人則傾向于外向奔放。文化的差異,的确是一道亟需克服的難題。

但是,田曉菲的骨子裡也帶着中國傳統文化中的堅韌不拔和入鄉随俗。

她以一副東方面孔和一身古典才情在這裡站穩了腳跟,文化的差異并沒有成為她學業路上的攔路虎。

1991年,田曉菲以優異的成績從州立大學畢業,順利地拿到了英國文學碩士學位。

接下來,她的求學目标就是世界首屈一指的哈佛大學。

作為全球最著名的私立研究型大學,應該所有人都聽說過哈佛的名字。

畢業于哈佛的諾貝爾獎得主有160位,菲爾茲獎得主有18位,圖靈獎得主有14位。

這些數據無一不代表着哈佛的榮譽與實力。但與此同時,它的入學門檻也是極高的。

時年才20歲的田曉菲,在拿到碩士學位之後,就立刻信心滿滿地的向哈佛走去。

同年,她成功地被哈佛比較文學系錄取。

若按照正常的年齡來推算,20歲的青年應該正在就讀大學本科。

在兩年之後,他們有的會為了考研而奮鬥,有的會為了就業而焦慮。

但此時的田曉菲,卻在為博士學業而努力。

哈佛校園的環境是很異域優美,師生同窗之間的氛圍也很自由浪漫,可這并不代表着博士學業就很輕松。

一般來說,哈佛各個專業的學制年份是不一樣的,有三年、有四年。

但不是說到了年份就會給你畢業,因為哈佛還實行彈性學制。

學生必須在公認的權威學術期刊上發表規定數量的論文,還有拿得出手的并具有獨創性的研究成果。

要同時滿足這兩項條件,那麼畢業期限一般都會向後延期,延個兩三年都是常态。

雖然田曉菲一直有“神童”和“才女”之名,但哈佛大學裡最不缺的也就是這類天才。

所以為了順利畢業并拿到這個含金量最高的博士學位,她也是卯足了勁地在充實自己的研究成果。

1998年,27歲的田曉菲成為了哈佛曆史上最年輕的博士生。她以近乎完美的成績給自己的學生時代畫上了一個句号。

不久之後,柯蓋德大學東亞系向她發出了邀請,意欲聘請她擔任東亞系的客座助理教授。

一年以後,她又去了康奈爾大學任職中國古典文學專業的助理教授。

2000年,從哈佛走出去的田曉菲再次回到了這裡,成了東亞語言與文學系的一名講師。

5年之後,她成了哈佛大學的副教授,并在2006年成功轉正。

走到這一步,田曉菲的事業線已經基本定型了。時至今日,她依舊留在哈佛弘揚中華傳統文化。

但早在1998年,她就邂逅了一段志同道合的“神仙愛情”,也找到了與之共度一生的完美丈夫。

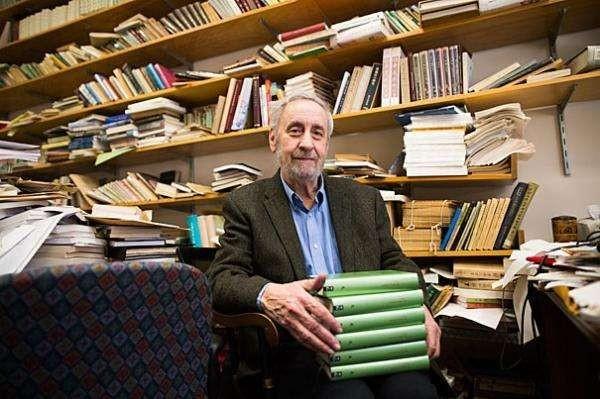

這個人就是她的博士生導師—斯蒂芬•歐文,中文名為宇文所安。

後來,田曉菲也給自己取了一個筆名——宇文秋水。

在整個博士生期間,歐文都是她的指導老師。他們相差25歲,可以說隔了整整一輩。

但是年齡上的差距并沒有使他們産生隔閡,因為二人在文學詩詞上有說不完的共同語言。

歐文出生于聖路易斯市。他的父親是一個物理學家,但他卻不愛物理愛詩詞。

尤其是在接觸過中國古代詩詞後,他就把自己變成了一個漢文化研究者,将畢生精力都放在唐詩的翻譯研究上。

關于這一點,田曉菲倒是與他有所不同。因為前者最喜歡的是南北朝時的詩詞,尤愛研究南梁宮廷文化。

在七年的求學時間裡,田曉菲與歐文隻有師生這一種關系,他們所有的談論與交流都在課堂上進行。

直到1998年畢業之後。在那以後,他們的關系就是亦師亦友,經常通過電子郵件聯系。

而在幾個月的溝通交流中,彼此志同道合的兩個人也産生了愛情的萌芽。

歐文乘此機會邀請田曉菲來了一次山頂旅行。在下山的時候,他鼓足勇氣表明了自己的愛意。

毫無疑問,田曉菲同意了。因為這是一段勢均力敵的愛情,他們有着心靈上的契合。

除了年齡差距這件事。

而這,也是田曉菲第一次受到大衆的質疑。

因為大衆無法看到内在的東西,他們能直觀感受到的隻有兩人外貌上的不登對。

不過,外界的質疑聲并沒有動搖田曉菲的決心。她帶着歐文回國拜訪了自己的父母,并得到了二老的認可與祝福。

1999年1月1日,相愛的兩人在紐約州舉行了婚禮。

可是後來發生的一件事,又讓田曉菲深陷輿論的漩渦。她選擇退出中國國籍、加入美國國籍,并定居美國。

一時間,批判指責的聲音絡繹不絕,時至今日也沒有完全停息。

但站在一個客觀角度來分析,田曉菲此舉其實與那些崇洋媚外、為入籍他國而肆意抹黑中國的人是不一樣的。

她并沒有選擇在剛去美國時就更改國籍,也沒有在博士畢業後提這件事,而是在組建家庭後才有所考慮。

一來,她是留在哈佛任職的。未來的大半人生都會在美國度過,定居美國無可厚非。

二來,她之所以選擇更改國籍,也是深受“夫唱婦随”傳統觀念的影響。

有一個志同道合的伴侶,有一個中西完美交融的科研環境,或許對她的人生會更有裨益。

但她選擇放棄祖國的國籍,這也是讓人惋惜痛心的。畢竟,國家培養一個人才不容易。

我們尊重每一個人的選擇、尊重每一段跨國婚姻,但我們更應該學會尊重自己的祖國。

無國,何以為家?

後記時至2022年,這段跨國婚姻已經過去了23年,田曉菲早已年過半百。

她與歐文不曾生育子女,而是将所有的時間和精力都放在中國古典文學詩詞的研究上。

夫妻倆也會經常去世界各國開辦文學交流講座,緻力于弘揚中華文化。

或許,這就是田曉菲期望中的人生吧。

“我不是星星的眼淚,也不是璀璨的明珠,我就是我。”

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!