相傳,在宮廷舞會上,

巴赫的大提琴被别人做了手腳,

除了G弦之外,所有的弦都斷裂了。

見此狀況,巴赫臨危不亂,

索性隻用G弦譜寫了美妙樂章,

這首即興演奏的詠歎調異常優美,

因而得名《G弦上的詠歎調》……

鄭京和演奏 巴赫《G弦上的詠歎調》

今天的主角就是這首耳熟能詳的《G弦上的詠歎調》,僅在G弦上演奏的作品,卻在徐緩的旋律中給人難以形容的深沉、莊嚴、恬靜之美。

它的背後又有怎樣的故事?

1754年出版的《音樂圖書館》封面

其實,這首《G弦上的詠歎調》出自巴赫《第三管弦樂組曲》的第二樂章主題,巴赫用了“詠歎調”作為第二樂章的音樂基調。“詠歎調”是歌劇中抒發内心情感的獨唱歌曲,巴赫用在這裡,正是想将一個極富抒情般歌唱色彩的情緒賦予這一樂章中。

巴赫《D大調第三組曲》第二樂章

指揮:小澤征爾

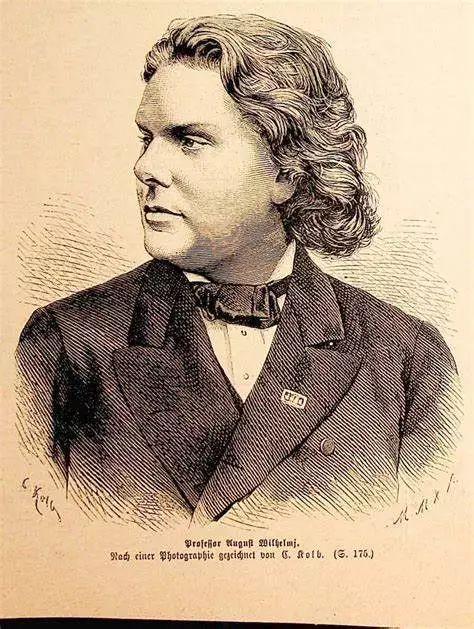

原來,巴赫的《第三管弦樂組曲》是為安哈爾特親王利奧波德所寫成的,1871年,德國小提琴家威廉密(August Wilhelmj)将第二樂章改編為小提琴與鋼琴曲,旋律相同,但為了炫技,移至C大調,用小提琴的一條G弦演奏,故稱為《G弦上的詠歎調》。

直到現在演奏這部作品時,都在G弦上。其充滿詩意、純樸典雅的旋律,加上G弦特有的渾厚、豐滿音色使之倍受小提琴演奏者的青睐。

威廉密August Wilhelmj

不過不論哪一種說法,

這首樂曲自上演以來便廣受大衆歡迎。

百餘年來,

它作為配樂出現在電影《七宗罪》、

動漫《新世紀福音戰士》等許多地方。

《七宗罪》選段

據說,1830年,當門德爾松在鋼琴上把《G弦上的詠歎調》演奏給歌德聽時,歌德說:“開頭是這樣的華麗莊嚴,使人可以想象到一大群顯要人物沿着長長的樓梯魚貫而下。”由此可見這支樂曲的不凡。

為歌德演奏的門德爾松

有評論言:“G弦上的詠歎調就如永恒的和諧自身的對話,就如同上帝創造世界之前,思想在心中的流動。就好像沒有了耳、更沒有了眼、沒有了其他感官,而且我不需要用它們,因為我的内心這有一股律動,源源而出。”或許這就是巴赫《G弦上的詠歎調》的魅力吧。

聲明:轉載此文是出于傳遞更多信息之目的。若有來源标注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們将及時更正、删除,謝謝。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!