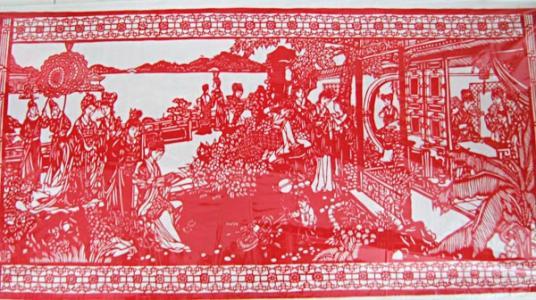

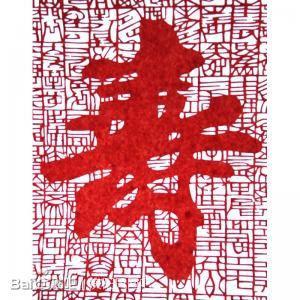

慶陽剪紙是流行于甘肅省 慶陽市境内的民間剪紙藝術形式。慶陽剪紙,曆史悠久,種類繁多,取材寬廣,内容 豐富多彩 ,表現手法靈活,剪紙技藝娴熟,風格古拙質樸、粗犷奔放、簡單明快、線條洗練,與中國同類民間剪紙相比,獨具特色。2008年入選中國第二批國家級非物質文化遺産目錄。

慶陽剪紙,由來已久,早有影響。早在公元前3世紀-公元1世紀的漢代,随着造紙術的發明,用紙剪人影像以代活人的剪紙藝術就開始了。到了公元6-10世紀的隋唐時代,剪紙用途進一步拓展,人們用紙剪出武将秦瓊 、敬德的形象,貼在門上作為門神,祛邪擋鬼。此後,剪紙藝術不斷衍變,題材不斷拓寬,用途不斷增加,由宮廷祛邪走向民間生活。慶陽作為當時京畿之地,是剪紙藝術最先興起地區之一。後經宋、元、明、清幾個朝代,剪紙不斷發展成熟。1930年, 慶城縣 胡仙川(女)創剪的《五福捧壽圖》在《波蘭畫報》上發表,慶陽剪紙首次走向國門。

1959年慶城縣編印了《慶陽民間剪紙》一書,在西峰召開的中國“全國群衆美術現場會”上受到了專家們的喜愛和好評。1985年,遼甯美術出版社 出版了王光普的《隴東民俗剪紙》,再次把慶陽剪紙介紹給全中國。

慶陽剪紙源于生活、講究情趣,是勞動人民生産、生活、感受、氣質、觀念、習俗和文化傳承的結晶,是她們愛心澆灌的花朵。著名民俗學家靳之林先生稱剪紙藝人是“真正的藝術家”。

2002年6月首屆中國慶陽香包 民俗文化節上,慶陽剪紙受到了國内外專家的一緻好評,慶陽市被中國民俗學會命名為“民間剪紙之鄉”。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!