同仁堂13年利潤?來源:投資時報除了心腦血管類的安宮牛黃丸依舊堅挺,公司另外三大重要業務收入和毛利率均出現下降而假蜂蜜門事件,更是同仁堂多元化困境的一個折射,今天小編就來說說關于同仁堂13年利潤?下面更多詳細答案一起來看看吧!

來源:投資時報

除了心腦血管類的安宮牛黃丸依舊堅挺,公司另外三大重要業務收入和毛利率均出現下降。而假蜂蜜門事件,更是同仁堂多元化困境的一個折射

350歲高壽的同仁堂再度登上頭條。這一次,是因為“瘋狂的996”。

始創于1669年的同仁堂,無疑是中國曆史最悠久的民族品牌之一。而讓這家百年老店與互聯網接軌的,卻是員工的工作時間。根據相關媒體報道,近日有同仁堂健康藥業股份有限公司(簡稱同仁堂健康)的員工爆料稱,需要通過軍訓才能轉正并且要接受“996”式的工作制。

同仁堂健康系同仁堂集團有限公司二級子公司。目前集團已在公司官網對此事做出回應,稱已專門成立調查組進駐公司,對報道中提及的問題将逐一核實。

事實上,這隻是此前負面事件的延續。去年末爆發的假蜂蜜門事件,雖然最終以1408萬元的罰款告一段落,卻讓同仁堂久負盛名的“炮制雖繁必不敢省人工,品味雖貴必不敢減物力”的古訓為之蒙塵。

作為同仁堂旗下旗艦上市公司,北京同仁堂股份有限公司(600085.SH)近期公布的年報,或許能解答“老人家”面臨的困境:2018年該公司營收和扣非後的淨利增速均創下十年來的最低水平,此外三大重要業務收入也均出現下降。而上述的假蜂蜜門,恰是其多元化突圍并不順遂困境的折射。

《投資時報》記者就市場普遍關注的問題發送提綱至同仁堂董秘辦,但截至發稿日并未收到回複。

三大業務收入齊降

同仁堂主要生産中成藥,其中最著名的莫過于有“回魂丹”之稱的安宮牛黃丸。據悉,一粒3g的安宮牛黃丸,市場零售價在560元。而一粒産于1993年的安宮牛黃丸,更曾在拍賣市場上以15750元的價格成交。

目前同仁堂業務收入來源集中于四大領域,分别為心腦血管類産品、補益類産品、清熱類和婦科類産品。而安宮牛黃丸正屬于心腦血管類産品,該項業務在2018年即為同仁堂貢獻了28.48億元的營收,同比增長16.27%。

不過,除心腦血管類産品外,同仁堂另外三大業務領域收入均出現不同程度的萎縮。其中,補益類業務收入同比下降13.99%、清熱類業務收入同比下降3.87%,婦科類業務收入同比下降14.39%。

除了安宮牛黃丸以外,同仁堂其他業務也各自擁有壓陣的高知名度産品。比如補益類代表産品包括六味地黃丸、阿膠系列;婦科類代表産品包括同仁烏雞白鳳丸、坤寶丸等。但知名度有時并沒能代表市場溢價力,上述業務毛利率在2018年内出現了不同程度的下降。

其中心腦血管類業務毛利率同比降低了3.89個百分點,而補益類業務的毛利率同比降低了0.56個百分點,清熱類業務毛利率則同比降低了4.8個百分點。

“六味地黃丸和烏雞白鳳丸的主動溢價能力,可能還不如涪陵榨菜和海天醬油”,有投資者如此評價。

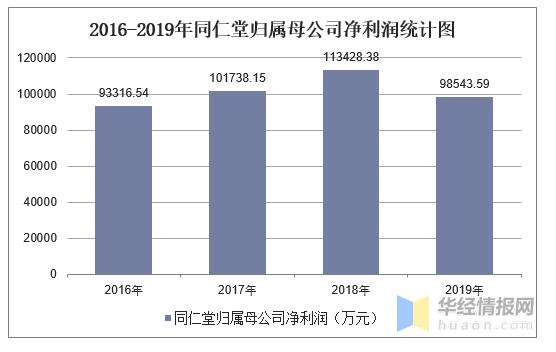

在主營業務增長乏力的情況下,2018年同仁堂營業收入增速隻錄得6.23%,而扣非後的淨利潤增速更隻有0.22%,分别為十年來最低水平。

值得注意的是,在收入增速放緩的同時,同仁堂還出現了庫存積壓的問題。自2009年以來,同仁堂公司存貨水平從18.15億元逐年上漲,截止2018年末達到了62.89億元,十年間上漲了3.46倍,且後者已占到當年流動資産40%的比重。

一般而言,企業存貨水平高,既可能源于企業基于珍稀物料通脹的主動惜售,但也可能是産品滞銷引發的庫存積壓。因此,存貨周轉率往往更能反映企業存貨的真實狀況。2018年同仁堂存貨周轉率為1.24次,遠低于行業2.69的平均水平,也低于片仔癀(600436.SH)的1.89次和雲南白藥(000538.SZ)的1.99次。

營銷費用遠高于研發

《投資時報》記者注意到,近年來同仁堂營銷費用不斷攀升,每年的增長速度甚至超過了營收的增長速度。

同仁堂投入的營銷費用,已經從2009年的6.35億元,增長至2018年的29.53億元,十年内增長超過4倍。特别是2015年至2018年間,其營銷費用的增長速度分别為22.07%、12.39%、9.77%、11.04%,除2017年以外均超過了營業收入的增長速度。

但2018年同仁堂營收和淨利均創下曆史新低,意味着以往通過營銷驅動收入增長的策略正在失效。

而多年來同仁堂對于研發的投入并不大方。根據年報顯示,2018年同仁堂研發投入為2.34億元,隻占到了29.53億元的銷售費用的7.9%。

實際上從員工構成來看也能說明,目前的同仁堂更像是一家銷售驅動型企業。2018年同仁堂員工總數達到1.71萬人,其中銷售人員達到了8493人,占員工總人數的50%。而同期内技術人員隻有3388人。

值得注意的是,近年來同仁堂銷售人員不斷增長,其中僅2018年一年就增長了654人。與此同時,同仁堂生産人員已經連續四年減少,從2015年的2982人減少至2521人。

多元化布局失手

有長期從事中藥研究的人士指出,近年來輔助用藥目錄、醫保限制使用、修改說明等一系列政策的出台後,對中成藥市場的發展造成了一定的限制。對于中藥企業而言,以往靠營銷驅動的産品布局已經很難抵禦政策監管帶來的沖擊。

不過,一些大型的中藥藥企已經開拓業務試圖轉型。或是由營銷驅動轉向研發驅動,布局創新藥、生物藥;或是進軍大健康領域,布局日用品、化妝品、保健品業務線等。

以雲南白藥為例,其藥品闆塊業務收入隻占營收的17%,另外則由健康産品等貢獻,而最著名的産品莫過于雲南白藥牙膏。2018年雲南白藥牙膏為雲南白藥帶來了44億元的營收和15億元的淨利潤,幾乎為公司貢獻了一半的利潤。

另一家中藥企業片仔癀的化妝品業務也發展頗有聲色,其中最有名的産品則是片仔癀面霜。這項業務為公司貢獻了4.99億元的營收,同比增長了56.71%。

雲南白藥、片仔癀、同仁堂以及東阿阿膠(000425.SZ)一直有“中藥四虎”之稱。像其他兄弟一樣,同仁堂業務在業務拓展上一直不遺餘力,但進展卻并不如意。

根據同仁堂集團官網顯示,近20年内集團開發了新産品679個,其中藥品176個,保健食品92個,食品288個,化妝品123個。在開發的新品種中,食品、保健品和化妝品占據了七成以上,足以見集團對該業務的重視。

但該業務并沒能成為同仁堂未來的增長動力,發展前景難料。在2018年年報中,同仁堂并未透露保健品及食品業務的具體收入,但這部分業務銷售占比隻有17.37%,較2017年的19%還出現了萎縮。

一位接近同仁堂的人士對《投資時報》記者表示,同仁堂在市場化的嘗試中缺乏靈活的機制,多年來進展不大。目前同仁堂健康是其旗下發展最好的一個闆塊,還曾在2016年拿到直銷牌照。但由于種種原因,集團内部至今并未展開直銷業務。

去年年底被媒體曝光的假蜂蜜門的主角——同仁堂蜂業,主要經營蜂産品加工,注冊資本1.5億元,實際上也是集團多元化的一步嘗試。但多年來規模一直不大,2017年淨利潤隻有268萬元。

不過,“假蜂蜜門”對于集團的形象損失,或使同仁堂業務多元化蒙上一層陰影。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!