賣炭翁

[唐]白居易

賣炭翁,伐薪燒炭南山中。滿面塵灰煙火色,兩鬓蒼蒼十指黑。賣炭得錢何所營?身上衣裳口中食。可憐身上衣正單,心憂炭賤願天寒。夜來城外一尺雪,曉駕炭車輾冰轍。牛困人饑日已高,市南門外泥中歇。

翩翩兩騎來是誰?黃衣使者白衫兒。手把文書口稱敕,回車叱牛牽向北。一車炭,千餘斤,宮使驅将惜不得。半匹紅紗一丈绫,系向牛頭充炭直。

注釋

①選自《白居易集》卷四(中華書局1979年版)。這是詩人創作的組詩《新樂府》五十首中的第三十二首。詩人有自注雲:“《賣炭翁》,苦宮市也。”唐德宗貞元末,宮中派宦官到民間市場強行低價買物,名為“宮市”,實為掠奪。

②〔薪〕木柴。

③〔南山〕終南山,屬秦嶺山脈,在長安城南。

④〔蒼蒼〕灰白。

⑤〔何所營〕做什麼用。營,謀求。

⑥〔市〕城市中劃定的集中進行交易的場所。唐代長安有東、西兩市,各有東、西、南、北四門。

⑦〔翩翩〕輕快的樣子。

⑧〔黃衣使者白衫兒〕黃衣使者,指太監。白衫兒,指太監手下的爪牙。

⑨〔文書〕公文

⑩〔敕(chì)〕指皇帝的命令。

⑪〔回〕掉轉。

⑫〔叱(chì)〕吆喝。

⑬〔牽向北〕長安城宮廷在北面,集市在南面。

⑭〔将〕助詞,用于動詞之後。

⑮〔惜不得〕吝惜不得。

⑯〔半匹紅紗一丈绫〕唐代商品交易,錢帛并用,但“匹紅紗一丈绫”遠遠低于一車炭的價值。

⑰〔系〕挂。

⑱〔直〕同“值”,價錢。

譯文

有位賣炭的老翁,整年在南山裡砍柴燒炭。他滿臉灰塵,顯出被煙熏火燎的顔色,兩鬓頭發灰白,十個手指也被炭燒得很黑。賣炭得到的錢用來幹什麼?買身上穿的衣裳和嘴裡吃的食物。可憐他身上隻穿着單薄的衣服,心裡卻擔心炭賣不出去,還希望天更寒冷。夜裡城外下了一尺厚的大雪,清晨,老翁駕着炭車碾軋冰凍的車輪印往集市上趕去。牛累了,人餓了,但太陽已經升得很高了,他們就在集市南門外泥濘中歇息。

那得意忘形的騎着兩匹馬的人是誰啊?是皇宮内的太監和太監的手下。太監手裡拿着文書,嘴裡卻說是皇帝的命令,吆喝着牛朝皇宮拉去。一車的炭,一千多斤,太監差役們硬是要趕着走,老翁是百般不舍,但又無可奈何。那些人把半匹紅紗和一丈绫,朝牛頭上一挂,就充當炭的價錢了。

解說

這是一首叙事詩。它通過完整的故事情節和人物描寫,揭露了“宮市”的掠奪本質,反映了中唐以後統治階層直接剝削、壓迫人民的社會現實,表達了對勞動人民的深切同情。

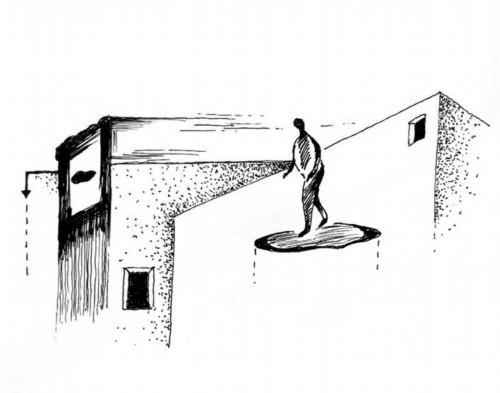

第一節寫賣炭翁勞苦悲慘的生活。開頭先概括交代人物的基本情況,繼而對他的肖像做了精練傳神的描繪,“滿面塵灰煙火色,兩鬓蒼蒼十指黑”,寫兩鬓可見其蒼老,寫面龐、十指可見其生活之艱辛。接着用一問一答,将老翁的命運與他所燒所賣的炭緊緊聯系在一起——這炭是老翁的全部生活依托,但也不過是換取起碼的溫飽而已。“可憐身上衣正單,心憂炭賤願天寒”,這一極度反常、扭曲的矛盾心理,真實地反映出老翁的悲慘境遇。這一點與白居易《觀刈麥》詩中“力盡不知熱,但惜夏日長”的心理如出一轍,而其根源都在于社會的不公平。接下來寫老翁趕車賣炭的情景。詩人有意将他放在雪後這樣一種極其寒冷的天氣狀況下(俗話說“下雪不冷化雪冷”),天氣已如他所願,他強忍饑寒,滿懷希望地“曉駕炭車輾冰轍”,掙紮着來到“市南門外”,“泥中歇”更寫出了老翁精疲力竭的情态。

第二節寫“宮使”對賣炭翁的掠奪。前四句描繪“宮使”橫行霸道的醜惡行徑:“翩細”寫出其橫沖直撞、趾高氣揚的動作和神态;“手把”“口稱”見其仗勢欺人、專橫跋扈;“回”“叱”“牽”這一連串動作,則刻畫出其蠻不講理、霸道兇殘的面目。後四句寫被掠奪的結果。“一車炭,千餘斤”極言其多,而且是老翁生活的一切依憑,卻隻因為是“宮使驅将”,所以“惜不得”——看似輕描淡寫的三個字,多少無奈,多少悲憤,多少絕望,盡在其中。“半匹紅紗一丈绫”,數量極少,價值極低,與“一車炭,千餘斤”構成強烈的反差,宮使竟将其“充炭直”,明明是光天化日之下赤裸裸的搶劫,卻要打着“宮市”的旗号,無恥的嘴臉更是暴露無遺。

詩人沒有直接發議論,對統治階層罪惡的揭露和控訴,對勞動人民的深切同情,都蘊含在情節的叙述和人物形象的描寫中,這是《賣炭翁》感人至深的重要原因。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!