名列前茅出自《左傳·宣公十二年》:“蔿敖為宰,擇楚國之令典,軍行,右轅,左追蓐,前茅慮無,中權,後勁。”

春秋時期,晉國和楚國兩個大國争霸,矛盾尖銳。

鄭國(今河南新鄭一帶)是個小國,夾在兩個大國之間,處境非常艱難。有一次,楚國發動大軍,攻占鄭國,鄭國由于比較弱小,很快就失利了。晉國派大将荀林父為統帥,出動軍隊援鄭,但是還沒有渡過黃河,就得到音訊:鄭國國君現已向楚國臣服,楚軍也已開始撤走了。荀林父召集部下将領,商議對策。荀林父的主張是:戰事既已完畢,楚軍也撤了,我們就回去算了。另一位大将士會贊同統帥的主張,并詳細分析了晉、楚兩頭的形勢,認為退兵回國是正确的。但是荀林父的副将先縠不贊同,竟不聽指揮,私行帶領他的軍隊,渡過黃河,追擊楚軍,終被楚軍打得大敗。

士會分析晉、楚兩頭形勢時,曾說過“前茅慮無,中權後勁”等語,意思是楚軍的前鋒戒備森嚴,中軍領導很強,後軍實力也很充足,所以不宜輕敵。

名列前茅的意思我們都懂,那“前茅”終究是什麼呢?根據後來晉朝的學者、研究《左傳》的專家杜預注曰:“時楚以茅以旌識”。

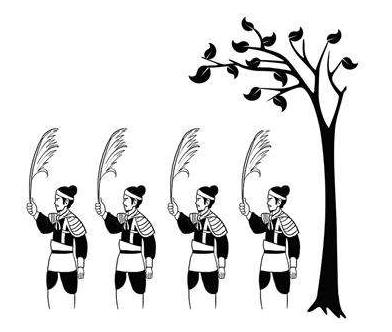

認為“前茅”就是走在戎行最前面的先鋒部隊。茅,是楚國的特産,楚軍标兵兵拿來作信号旗用,标兵兵發現前沿敵人有什麼動靜,就舉茅打信号。因此前鋒就叫“前茅”。

但是這個解說也有争議,杜預雖說是魏晉時期著名的政治家和學者,但所注的《左傳》卻錯誤頗多,這個“前茅”就是一例,不僅沒注明白,還留下了撒播至今的錯誤。因此清代學者王引之批評說:“茅為草名,旌為旗章之屬,二者絕不相涉。”其實這兒的“茅”是古人“用其形不用其義但取其音者”的通假用法,也就是說“茅”是“旄”的假借字或通假字。“旄”即旄牛尾,古人常用旄牛尾綁在竹木杆上用來指揮,這就是原始的旗子,因此古人也把旌旗稱為“旄”。

《公羊傳·宣公十二年》“鄭伯肉袒,左執茅旌,右執鸾刀,以逆莊王。”可為佐證。

後來約定俗成,“名列前茅”成為固定的成語,本字“旄”也被借字“茅”所代替,固定了下來。

這個“矛”倒地具體指代什麼?你們有什麼具體研究能驗證的嗎?歡迎大家下方留下您的精彩評論,大家一起交流吧~

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!