有小夥伴問筆者,之前多次提到的“宮頸刮片”,是否就是常說的“宮頸塗片”的意思?

的确如此,包括另有“宮頸抹片”的稱謂,三者都是“宮頸脫落細胞學檢查”的俗稱。

不管以往習慣稱呼什麼,目前都傾向于簡稱“宮頸塗片”。

其實這個稱呼是容易産生誤解的,但之所以這樣叫也是有過推敲的。

一

在某次進到大學校園的乳腺癌和婦科腫瘤防治宣講教育活動中,大學生對于宮頸癌防治話題産生了濃厚的興趣,最後的互動環節反響尤其強烈。

一位青春美少女舉手提問,表示了自己的疑惑:“請問,您說的塗片檢查真有這麼大作用嗎?我之前做過,感覺是極其簡單的檢查,真有那麼神奇嗎?”

此言一出,偌大的階梯教室裡一下子就充滿了一股“邪惡”的氣息。

顯然現場有不少男生女生還是很“懂行”的,開始竊竊私語,甚至對這位女生指指點點,還有捂嘴讪笑的。

幸好,本人一眼就看出了提問者的“純真”,立馬解圍道:“不好意思,應該是我沒講得很清楚。到底咱是個男的,一講到婦科的内容,自己還有點怪不好意思的。

“同學,你做的應該就是‘白帶常規’,專業點的叫‘陰道塗片’,拿棉簽抹一下就行。女生進入青春期後都可以做的。

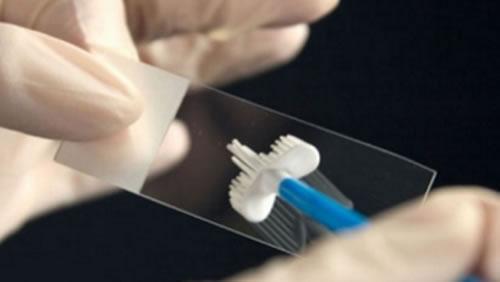

“做過‘宮頸塗片’的,也就隻看到醫生把取到的樣本往玻璃片上一塗一抹就送病理完事兒了。其實,稱呼TA‘宮頸刮片’可能更合理。檢查醫生是一定要用薄木片或者現在都是一種特制的采樣工具,伸進陰道直至子宮頸口,在四周刮一下……”

說到這裡,遠遠地都能看到,剛才提問的女生恍然大悟般得臊了個大紅臉。

還有的女生的表情則是透露出了驚訝,一個個都吐了吐舌頭。

筆者也get到了她們的想法,繼續解釋道:“但是被檢查者,是感覺不到宮頸是被‘塗’還是被‘刮’的,因為完全感覺不到任何疼痛,更不會産生任何的傷害。”

後來與資深婦科專家相遇,也談及“刮片”改名“塗片”事宜,多認為這是一項健康教育理論應用的極好案例。

“塗片”不僅是從受檢者角度來直觀描述這件事情,而且極大的消除了她們的顧慮。

因為一講是“刮片”,就給人一種很疼的感覺,會讓她們産生先入為主、望而生畏的錯覺,從而對是否接受檢查猶豫不決。

二

一個字的改動,或正是“以人為本”思想轉變的體現。

而今不再有強制檢查,而是純屬自願了,所以要說得好聽點。不說能吸引人來做,起碼不能把人吓跑吧。

之前提到了傳統婦女保健制度和婦女病普查的因故削弱,以往是強制性的每年檢查,後來改成每二年檢查一次。

那麼現如今,說這種保障缺位,導緻受檢率降低了,應該是事實。

但常說是經費不足造成的問題,也許并非關鍵。

到底一次宮頸塗片檢查,以往收費20元的都有,而且不是騙人的,是婦保醫院專業人員認認真真做的。

如今收費上調,但也就50元左右。

當然也出現了更新技術的TCT(膜式液基薄層細胞學檢測),收費将近200元,但是有“現在1片頂過去5片”的效果。

即過去每年做1次宮頸塗片,現在隻需要每5年做1次TCT。

但是之前婦保制度定下來每2年做1次的建議還在,那麼号稱以1頂5的TCT,是不推薦每10年才做1次的。

如今則更是趨于保守,建議每3年做1次。

不管如何,每年花50多也好,或者每3年花200多也罷,對于有健康意識的女性來說,不是大問題。

對于一般企業來講,每二年或者每年組織婦科檢查也不是問題。

而且這項檢查的可及性很高,不說覆蓋所有社區衛生服務中心,起碼每個區的婦幼保健醫院和二三級醫院凡有婦科的都能提供相應服務,幾乎所有商業體檢服務提供單位也都能做。

所以關鍵問題就出在了那些健康意識不是很強的女性身上。

三

以往實施全面的婦保制度時,對于檢查的覆蓋率和漏檢率都有相應的考核指标,落實到廠醫或社區醫生個人,甚至是落到車間主任或者裡弄幹部身上。

然後用認真負責到“煩死你”的工作作風,一次一次苦口婆心地勸說未接受檢查者,最後還不乏用近似“押解”般的強制手段來執行的。

現在醬紫做肯定是行不通的了,隻能是尊重受檢者自覺自願,最多來一二次善意的提醒。

那麼以上供求關系相加,最終的效果如何呢?即2年内的受檢率有多少呢?

這項數據,可以在上海科學普及出版社2014年出版的《2013上海市慢性病及其危險因素監測報告》一書中查詢到:“18歲及以上女性2年内子宮頸脫落細胞篩查受檢比例為21.55%”,其中45-59歲最高,接近30%,18-44歲和60-74歲也就近20%,75歲以上的最低。

那是與上世紀八九十年代的90%以上是無法比拟的。

那麼問題又來了,時至今日這樣的比例,真的是保障不夠的結果嗎?個人意識不足的具體障礙又有那些呢?

本文是春曉醫生參與腫瘤登記項目的心得體會,所有文字僅代表個人觀點,用于分享交流。

歡迎參與和關注本項目的同行留言,您的想法和建議,将有助于工作的開展。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!