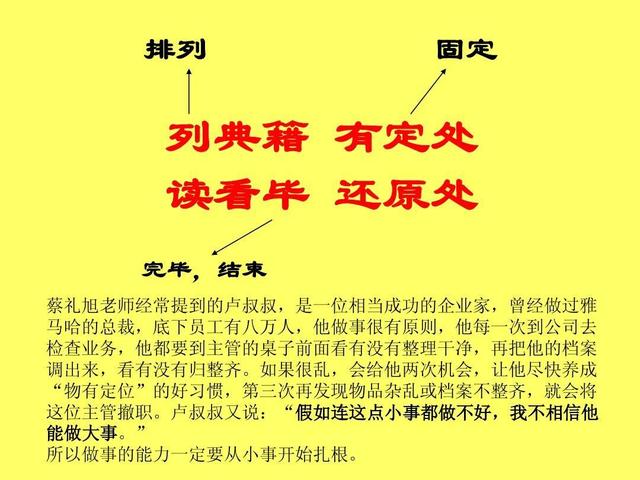

這是4月10日拍攝的鄭州市緯一路街景。 新華社記者 吳剛 攝

新華社鄭州5月9日電(記者吳剛)晨光穿過法桐樹葉,灑在董雲岚肩上,他用手撫摸樹幹,擡頭觀察樹葉長勢,在随身攜帶的本子上做着記錄。一頂鴨舌帽,一雙運動鞋,背着斜挎包,85歲的董雲岚和老朋友——緯一路上272棵法桐又見面了。

董雲岚是一位退休林業專家,1956年參加工作以來一直從事林業研究和古樹保護工作。

暮春夏至,蟬鳴未起,河南省鄭州市迎來晴好天氣。緯一路藏身于鄭州市金水區的鬧市之中,法桐整齊排列在路兩側,從街頭貫穿到街尾,樹幹粗壯挺拔,從樹幹長出的兩根樹枝經修剪呈“Y”字形向上延伸,托舉着巴掌大的樹葉。

“鄭州緊鄰黃河,從黃河邊刮來的風沙,曾讓整座城市灰頭土臉。為防治風沙,20世紀50年代,鄭州大規模種行道樹,經過多方論證,最後确定了種植法桐。”董雲岚到河南省林業科學研究院參與的第一項工作就是為鄭州栽種法桐,“那時候大夥兒幹勁十足,一心想把城市變個模樣。”

鄭州栽種的法桐,學名為“二球懸鈴木”,俗稱“法國梧桐”,因根系發達、生長快、冠大蔭濃、對有害氣體抗性強等特點,被稱為“行道樹之王”。

每年4月初,法桐進入新葉萌芽期,嫩黃色樹葉一簇簇頂出灰色秃枝,枝頭懸挂着上年結的果序。進入5月,随着溫度升高,新葉舒展,果序成熟開始脫落,呈毛球狀散開,在空中飄散。

4月10日,一位老人在緯一路法桐樹下駐足。 新華社記者 吳剛 攝

14歲的李玥豪往返家和學校,要穿過緯一路這片法桐。放學路上,他總喜歡撿路邊掉落的“毛球”。“小學的時候,我把‘毛球’帶回家,埋進花盆,每天澆水,觀察土裡的動靜,期待家裡也能長出一棵法桐。”李玥豪撿的“毛球”就是法桐的果序,果序内有800多粒種子,成熟後種子像小降落傘飄進土壤,等待時機,長出綠色。

李玥豪的奶奶支玉香今年72歲,大多時間居住在緯一路旁的小區。“進入5月,鄭州一開始熱,法桐的樹葉就心照不宣全張開了,走在樹下能感覺到涼意,下小雨我們也不打傘,法桐能為行人遮陽擋雨。”

鄭州市園林局數據顯示,法桐樹下,空氣濕度可增加約50%,溫度低于周邊3℃以上,吸收城市噪音10到30分貝。

“看見法桐就想起鄭州。”支玉香說,“法桐已經刻在鄭州人的記憶中了。”

2007年12月14日,在鄭州市市樹評選中,法桐以56.4%的得票率當選。

“這些法桐栽種的時候,跟鐵鍬把一樣細,現在,兩三個人手拉手都抱不住。”董雲岚摸着樹幹說,“我和它們一起成長,一同見證鄭州的發展和時代變遷。”

1948年的鄭州隻有幾十棵行道樹,被稱為“風沙城”。經過幾代園林人的不懈努力,鄭州市近年來先後被評為 “國家園林城市”“全國綠化模範城市”“國家森林城市”“國家生态園林城市”等。

鄭州早期道路的名稱,多以經緯和數字組合命名,東西走向的橫路以“緯”命名,南北向的縱路以“經”命名,從空中俯瞰,路兩側郁郁蔥蔥的法桐像綠色的标尺,刻畫出一座生态城市的經緯度。

鄭州市園林局數據顯示,截至2021年底,市區已種植法桐約200萬株,90%以上的人行道、自行車道已綠化覆蓋。

這是4月10日拍攝的李夢瑤在緯一路上的咖啡館。 新華社記者 吳剛 攝

33歲的李夢瑤在緯一路上經營一家獨立咖啡館,店内裝修複古文藝,門口放着椅子供路人休息。“為什麼選在這裡?我的想法很簡單,就是在法桐樹旁,給人們提供一個慢下來的角落,喝杯咖啡,體察自然,感受鄭州的味道。”

鄭州越來越多的街道提升顔值,變身網紅打卡地,林蔭路建設不僅改善了人居環境,也提升了快慢相宜的城市體驗。

落日熔金,鹭鳥拍打着翅膀栖落于城市上空。提着菜籃子的老人、剛學會騎車的孩子、三三兩兩夜跑者在法桐樹下的步道擦肩而過,黃河岸邊這座古城,迎來翠綠的夏天。

“把綠色還給城市,城市才有生命,市民才能感到生活的美好。”董雲岚沿着緯一路,一棵一棵地觀察這些法桐,一步一個腳印往前走,這些法桐像默契的老友,沉默注視着這位老人。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!