《褪》是我2017年9月在江西婺源和安徽宏村拍攝的,

是圍繞着婺源和宏村古老宅院中的老物件展開的作品。

我以旁觀者的角度,去觀察這些堂屋中擺放着的物件,

在千百年的時光沉澱中,它們不僅被镌刻出深深的曆史的痕迹,

也因為當地人的代代相傳,賦予了獨有的生命的氣息。

——孟倩

孟倩(米拍ID:孟倩Angela),22歲,就讀于魯迅美術學院攝影系。

關于《褪》這組照片的故事,還要把時間撥回到2017年的9月說起... ...

對于魯迅美術學院攝影系的學生來說,學年中最期待的科目,可能就是每年一次的采風活動。全院的學生在老師的帶領下,來到陌生的城市裡,去體驗不同地理位置,不同曆史環境下的當地獨具特色的風土人情。

而對于當時的孟倩來說,她根本沒有想到,這一次的采風之行會帶給她那麼大的觸動。

“剛知道要去往安徽這一帶時,我心裡其實是很平靜的。因為安徽在我看來就是活在地圖冊上的一個地區。我聽過西藏澄澈的天,聽過杭州西湖的水,但我沒有聽說過有關這裡的故事。在當時,我是帶着一片素白去的,沒有對它的偏愛,也沒有對它的厭惡。”

但當孟倩真正走進這棟村落,那随處可見的小青瓦、馬頭牆、白粉壁以及精緻的木雕門窗,打進入她的眼睛便拔不出來了。

撫摸着牆皮走進老房子,那深邃的天井以及擺放的規規矩矩的堂屋,滿眼的皖南徽派村落中地域曆史和社會文化最為生動的縮影,便讓她再也走不動路了。

”我骨子裡很喜歡這樣老一些的東西,那些物件帶着歲月沉澱下來的風味,往往經得住時間的推敲。但等我真正的來到了這裡,我發現一切的想象真的不足以表現這裡的震撼,我覺得離不開了,在這裡每一次按下快門都是發自内心的為自己感到喜悅。”

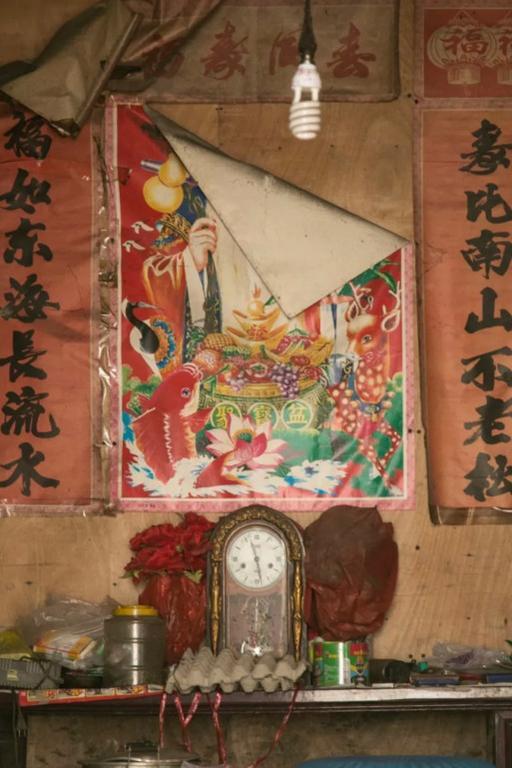

徽州古民居非常重視室内陳設,而室内陳設最為突出的部分就是堂屋。堂屋正中自裡而外,會擺上長條幾、八仙桌,桌子兩側是木靠椅或者太師椅,廳堂兩側擺放茶幾和木靠椅,八仙桌兩側是主要和貴賓的座位,兩側待客用。

徽州民居的堂屋都彰揚着“仁義道德”及家庭倫理秩序,親朋好友,按輩就座,家長裡短,盡在這光線柔和的堂屋裡進行。

“在徽派建築中,很多東西的擺放都是很有講究的,需要情懷。人們用一種傳統的方式來展現自己的信仰,這種方式被老人們稱之為“規矩”。而反觀我們現在生活的城市,好像這種信仰,這種一代傳一代的感覺就沒有了,也是因為對那種“規矩”的喜愛吧,讓我覺得這些褪色泛黃的物件是有記憶的,隻是現在蒙了塵。我要把他們記錄下來,讓人們細細品味,去知道這些東西是發着光的。”

而最讓孟倩癡迷的,則是堂屋内案堂上的陳設,

東邊大花瓶,西側座鏡,中間一台自鳴鐘,古時稱左為東,右為西,所以這種左瓶右鏡的陳設,又叫“東瓶西鏡”。

東瓶西鏡的擺設是有着很深的内涵的,它取的是瓶鏡的諧音“平靜”,體現了當時主人對生存環境的一種希望。這平靜的含義是徽家人希望自己在外經商的親人,在經營活動中,全都風平浪靜,平平安安。

“這裡的村民祖輩住在這裡,日出而做日落而息,雖然這幾年有很多來到這裡旅遊的人,可他們絲毫都不被城市的人所影響。我看到了一個村子的用水都是那一條河,一條河聯系起一整個村子,小孩在河裡遊泳,從來不會在意别人去怎麼看待她們,拍照也好,觀看也好,都是很自然很天真的笑。”

所以孟倩在拍攝回來後,經過精心的挑選,選出了46張照片打印成書,名為《褪》,意思是褪色的淡忘的那一些回憶。

“于我而言,這就是一次很莊嚴的祭奠。起初我去拍攝的時候就是單純的記錄,沒想過能給自己帶來什麼樣的好處。但是當我到達了那裡,我發現我純粹的投入進去了,去拍自己喜歡的,拍自己想要表達的。“

”而當我回去之後,我發現這一路上的經曆讓我産生了一種無法言說的共鳴的東西,我帶着孩子一般的好奇去接觸他們,像是寫這些老物件的故事,像是去寫生活在那裡的人回憶,其實就是在寫我的追求。我用我的口吻,用他們的口吻,去回憶,去勉今,然後這本書就完成了。”

直至今日,婺源和宏村的村落已經發生了很大的變化,

當地的人們不再靠山吃山,靠水吃水,而是随着旅客的增多做起了小生意。

有很多的老屋也被重新翻修過了,宅院裡随處可見現代化的家具和電器。

但無論建築的外觀以及當地人的生活方式發生怎樣的改變,

我們推開門走進堂屋,第一眼看見的還是鐘聲瓶鏡。

--END--

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!