2022年10月31日,著名曆史學家、劍橋大學榮休教授周紹明(Joseph P. McDermott,1945-2022)先生逝世,消息很快傳到國内。在湖南大學文學院工作的吳欽根師兄第一時間将這一消息轉告,我這才知道,兩年前我和他在上海偶然遇見卻頗為相得的周紹明先生,永遠地離開這個世界了。

2020年1月7日至1月9日,我和吳欽根與周先生偶遇于上海圖書館,在這三天的短暫接觸中,周先生給我們留下很深的印象。我和吳欽根聊起我們在上海的巧遇,聊起周先生帶給我們的沖擊和感動。周先生的坦率和對學問的熱愛、思考的執著和徹底、待人的平易與真誠,至今想來,如在目前。于是我說“我要為周先生寫點什麼”,欽根師兄當即鼓勵道:“寫吧!那是一次值得紀念的相遇。”11月4日,北京大學人文社會科學研究院微信公衆号發布《懷念我們的朋友周紹明教授》一文,浏覽了學人們懷念的文字後,我對周先生的為人為學有了更多的了解,更覺有寫點東西的必要。

2020年1月7日,我和吳欽根相約在上海圖書館抄錄文獻,他主要為查閱一些譚獻的批校本,而我則為着完成一部稿本日記的校訂,附帶浏覽一些桐城派文獻,任務算是較為輕松。這天下午,我在一部文集中發現張惠言整理的《劉海峰文鈔》26篇,頗有驚喜。出閱覽室透氣的間歇,忽然瞥見一位白胡子外國老人,從洗手間出來,他穿越玻璃展櫃的大廳,徑直進到旁邊的家譜閱覽室去了。這位老人家的長相實在讓人過目難忘,我似乎在哪兒見過他的照片,旋即疑心這就是劍橋大學的周紹明教授。此前我無緣認識周紹明先生,雖讀其書,不識其人。然而,就在幾天前,北京大學人文社會科學研究院公衆号推送了“文研院舉辦第七期邀訪學者總結會”一文,更早的幾天,我還曾在公衆号浏覽過周紹明《徽州祠堂與宋元時代的鄉村組織》,裡面都有周先生的照片。他那雪白的頭發與胡子,仿佛天然的聖誕老人,簡直太讓人難以忘記了。我想,這恐怕就是他了,然而不敢确信,畢竟他怎麼忽然之間就到上海來了?果真是他嗎?

所有去到外地圖書館查書的人,大概都要擔心時間不夠用,我不能例外,況且還擔心占用白胡子老人家寶貴的時間。帶着這樣的疑惑,我按部就班地推進下午的翻書任務。直到收書閉館後,我竟然又在門口遇到他。這次,我忍不住上前攀談。一問才知果然就是周先生。他談起在北大四個月的生活,離開北京後,他又到江西呆了四天(今番在網上檢索,才發現2020年1月2日晚,周先生還在南昌大學做了一次題為《徽州地區農村社會的變化:從北宋到明末》的報告),兩天前剛剛到上海,目前正在查閱徽州地區的家譜等資料。得知我和吳欽根都是江西人,他更是打開了話匣子,說他正在思考有關江西祠堂的問題。他問我們江西的祠堂為什麼那麼多?我知道有些人稱江西為“千祠之省”,可是除去回答宗族傳統強大之外,并不能找到更多的答案。周先生對這個回答隻是笑笑,并繼續追問。在他看來,所謂的宗族傳統的解釋應該細化到祠堂建設上,說宗族傳統是太寬泛了。他說,祠堂可以安放神主牌,是表達紀念的好方式;同時,通過祠堂這個新的紀念場所,宗族領袖對權力和儀式有更多的掌控權。最後他特别提到南方的祠堂有不少具有銀行性質。我雖然在整理《潘鐘瑞日記》時注意到江南的祠堂曾經管理較大規模的财富,但對此并不能完全理解。聽周先生說下來,頗感雲裡霧裡。好在,閉館的音樂聲缭繞,而館員又來催促我們趕緊離開,我們隻得結束這次談話。大概因為聊得頗為順暢,我們預定明天中午接着談。為了便于聯系,周先生還各送一張名片給我們。

周先生贈予筆者的名片

這一天,上海急劇降溫。早上出門還豔陽高照,閉館出門時卻已大風呼嘯,寒冷極矣。我和欽根師兄走在路上,談論起先生的話,卻頗為興奮,寒意似也為之減了幾分。

1月8日上午,我和吳欽根繼續在圖書館抄補資料。午間,我們如約和周先生一道吃飯,地點則在上海圖書館負一樓的讀者餐廳。周紹明先生能流利地使用筷子。這回的午餐,他點了雞腿、豆角炒肉等菜肴,卻并沒有吃完。他把交流看得很重,隻要我們抛出一個問題,他總是耐心而細緻地予以回答。譬如我們很好奇他的中文名字何以是“周紹明”。他解釋說,“周”當然是由英文姓Joseph而來,至于“紹明”,則來自一位移民日本的中國人之手。原來周先生早年在東京住了19年,甚至娶了一位日本太太。他曾在一位華裔經營的飯店居住許久,有一次,大概談起周先生尚未有中文姓名,于是周先生便向這位華裔求教,店主說自己的兒子叫做某紹某,于是就說“你就叫周紹明吧”。就這樣,洋人Joseph P. McDermott 從此擁有了一個特中國的姓名——周紹明。

不僅名字特别中國化,周紹明先生的漢語也很流利,除去偶爾穿插一些英文之外,大多數時候,我們用漢語交流毫無障礙。他說自己從1981年起即來到中國,此後四十年來,先後20多次踏足神州。也因此,他跟許多中國學者建立了很好的私人聯系。他談起與王振忠先生的交往,對王先生的徽州研究贊不絕口。他也談到前段時間在北大高研院的訪問,認為那是一次愉快的駐訪之旅。此外,對數十年來國内圖書館等機構的資料開放程度逐步提高,周先生生發了許多感慨。

自然,我們免不了談起周先生的名作《書籍中的社會史:中華帝國晚期的書籍與士人文化》(A Social History of the Chinese Book: Books and Literati Culture in Late Imperial China)。幾年前,我在準備關于明代江西官員何喬新文集研究的碩士畢業論文時,曾廣泛地受益于這部書。後來在南京大學讀博,更因古典文獻研究所老師們對“文獻文化史”的提倡,重溫過此書。而2019年底,大概也是中國學界書籍史讨論頗為熱鬧的時段。這年國内陸續發表了許多相關論文,而海外書籍史研究較早而頗具知名度的周紹明和達恩頓(Robert Darnton)也幾乎同時來國内講學(周紹明在北大,而達恩頓則在浙大)。現在有機會當面請教這書的作者,我自然不免用心來問,哪知周先生此期的學術興趣早已轉移。不過他也承認這本書給他在中國帶來了意想不到的聲譽,有不少中國朋友曾詢問他寫作此書時是不是别有一些“魔法”,畢竟本書所用資料比較常見,而生發的議題卻常能别開生面。周先生說,他并沒有什麼特别的理論或其他“魔法”,隻是老老實實、正常思考推出那些結論而已。

和周先生在上圖讀者餐廳聊天,右為吳欽根

這頓飯花費了很長的時間。大概周先生光顧着和我們說話,并沒有吃很多。送完餐盤後。我們依舊坐在讀者餐廳聊天,畢竟這樣的午間,我們也沒有别的地方好去。周先生點了一杯咖啡,我們則陪着他繼續海聊。以上的許多話,就是在這段咖啡時間裡我們所談的。事實上,我們所談的遠遠超過如上所列,大概我們還談及了中國古代的抄書人,談及一些書畫的行會組織,可如今我不能全部記起。真遺憾!

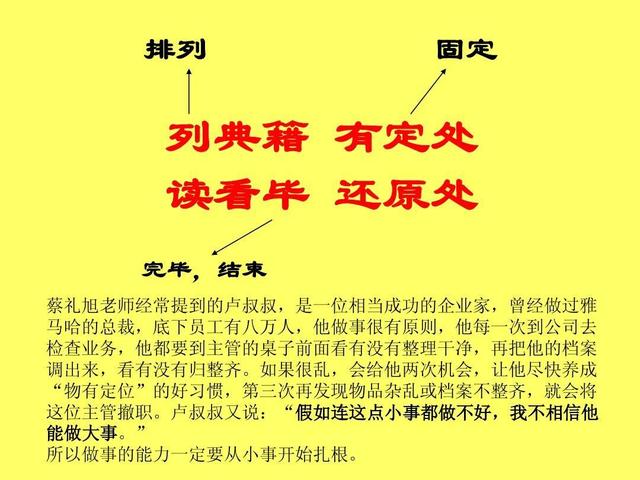

周先生一邊談話,一邊在咖啡杯杯托紙上寫的詞條

留給我印象極為深刻的,是周先生的随手劄記。我們聊天,隻是動着嘴巴,豎着耳朵。而周先生則随時帶着筆,在言談間隙,碰到一些關鍵詞,還總是不住地繼續追問。我想,他是希望把片時的靈感悉數記錄下來。這次午餐因為匆促,他沒有帶記事本,就把咖啡杯杯托的隔熱套紙撕下來,用鉛筆在上面寫寫畫畫。而那些關鍵詞,想必就要成為他寫作的新要素了。這一點,看來也與清儒治學善為劄記相似。周先生著述成果豐碩,與他這一良好的日常習慣應當有些關系。而他這種随手記錄的動作,也令我想起自己短暫的記者生涯,那時我總是拿着小本本,記載采訪對象的一言一行,回去之後就将其編織成一篇篇報道。可惜甫一回歸校園,這好習慣我竟至于淡忘了。周先生這個舉動,因而給我以特别深刻的印象,也重新激發了我随手記錄的興趣。後來我在準備博士論文期間,就極大地受益于這一随手記錄的習慣。

在整個聊天過程中,周先生對學術那種虔誠的信念,往往使人備受鼓舞。他總是喜歡追問,這是什麼?為什麼?他的發問并不是那種嘲諷的,或者故意的,而永遠是真誠的,天真的,如求知的孩子一般。沒有教授身份的阻隔,沒有年齡的羁絆,也不因歲月的積澱而擺什麼架子,這是周先生身上流露的求知精神,這是使我倍覺溫暖,深為感動,覺得學問尚有可以為之努力的寄托所在。

短暫的午間談話很快結束了,下午,我們又回到各自的閱覽室查資料去了。當傍晚的閉館音樂響起,我們卻又在門口碰到。這一次,大概是周先生有意等我們。他從手頭拿出一份文件,說是關于書稿的修改件,将要發給劍橋大學出版社。由于出版方要求緊急,他請我幫忙拍照傳他郵箱。當晚,我就把這份文件拍好後傳遞給他。現在想來,周先生大概不用手機,或者手機沒有拍照功能吧。也因此,我的郵箱得以保存他修改書稿的這份可貴文獻。

周先生修改的稿件是The Making of a New Rural Order in South China:Volume 2: Merchants, Markets, and Lineages, 1500–1700(《華南新鄉村秩序的形成(卷2):1500-1700年徽州的商人、宗族和商業組織》,劍橋大學出版社,2020年8月)一書中的一幅地圖。從這份校樣看來,在2019年11月26日、12月20日,他分别做了兩次修訂,而1月8日完成的這次修訂已然是第三次了。對這份古地圖的标注,他做了六點說明,足見一絲不苟。

周先生修改《華南新鄉村秩序的形成(卷2):1500-1700年徽州的商人、宗族和商業組織》的校樣

《華南新鄉村秩序的形成(卷2):1500-1700年徽州的商人、宗族和商業組織》正式出版中的插圖,可見周先生的校對成果。本圖由加州大學洛杉矶分校曆史系教授萬志英(Richard von Glahn)提供,謹緻謝忱

在他交付的拍照傳遞的文件中,還有一份是簽約《劍橋中國經濟史(第一卷)》第十六章《商人和商業網絡》(Merchants and commercial networks,Chapter 16,Cambridge Economic History of China, Vol 1,To 1800, Edited by Debin Ma & Richard von Glahn, 2022, Cambridge University Press)的合同。從這些文件中,不難想見周先生工作的勤奮。

馬德斌(Debin Ma), 萬志英(Richard von Glahn)主編《劍橋中國經濟史》(兩卷本)書影,劍橋大學出版社2022年

1月9日,是我這次在上海看書的第四天,也是我和周先生碰面的第三天。按照早前的約定,這個中午,我們決定在外面找一間餐館改善夥食。大概因為我們搜集的資料都差不多,明天都要離開上海吧。總之,我們這番要外出改善夥食。起初,周先生提議吃西餐,我心裡還暗暗有些擔心,因我和吳欽根打定主意請客,而淮海路附近的西餐館僅從門面裝修來看,大約并不便宜吧。大約是看出我們有些猶疑,周先生最終聽從我們的建議,改在新疆路一家名為一丈紅的川菜小館吃飯。我們請周先生點菜,他點了宮保蝦仁、茄子煲、豆花湯等幾道家常菜。他曾去過成都,可似乎并不太能吃辣。于是我們隻好給補上一道大蒜回鍋肉,以便下飯。

也許就從這裡開始,我們談起了地域的差異,談起明清時期南北文人的差異。我說的都是中國文學史上“南北文學差異論”的一般調調,可周先生并不止步于風土、地理、學術特征等方面的解釋,他追問明清時代南北文人的文章究竟有何差别?南方文人寫的散文和北方文人寫的散文到底有什麼不同?我答不上來。我們又談起晚明時期的文學作品中有許多文人自傳,而周先生則提示清代這類文人自傳何以逐步減少?我回答說清代文人的自編年譜和日記或許部分替代了自傳的特征,可這個解釋自己終于也并不能滿意。也是在這裡,我和吳欽根都不約而同地感到,與周先生相比,我們對于自己關切的問題并沒有足夠嚴格地去審問。在思維上,我們有些懶,有些“小富即安”了。

由于一些感興趣的話題引導,我們逐步談到了許多海外學人。談起高居翰、巫鴻等人的研究,周先生說高居翰是他的朋友,有着非常銳利的眼光。我們又談起雷德侯(Lothar Ledderose)的《萬物:中國藝術中的模件化和規模化生産》(Ten Thousand Things:Module and Mass Production in Chinese Art)。這本令人驚歎的著作在中文世界影響了許多研究,不止于藝術領域,在古代文史研究中,我們也能分明在許多著作見出它的痕迹。周先生說,三十年前,他在劍橋大學工作,此書剛出版,他就十分欣賞。他也一并談起他對中國藝術的見解,盡管他說這不是他的專業,但無論談什麼,他總是興緻勃勃,且能給人别樣的啟迪。

談到我們所關注的中國古代文學,對新近出現的回歸中國本位的理論思潮,周先生持保留意見。在他看來,中國的學者不能僅僅注意中國文學,而始終應該注意同時代世界其他各地的文學,要有一種世界文學的視野。倘若忽視世界其他各地的文學發展狀況,而單從中國文學總結一些特點,恐怕也不容易最大限度地揭示中國文學在世界文學中的特質。周先生還以徽州文書等研究為例,說明他之得益于西方檔案文獻的啟發。此前我曾感歎于中國某些地方某些類型文獻保存的豐富性,而周先生則提及許多西方城堡保留的檔案文獻遠比中國同類文獻豐富。聊這些話題時,周先生很是嚴肅,然而我能感覺到他并非流于表面的“批判”,而始終誠懇地從理性和學術認知的角度出發來談論這些話題。他說,他不太喜歡晚清的保守派,因為他們不僅使中國錯失了許多機會,也給整個世界留下許多遺憾。

飯後,周先生堅持買單,并連連聲稱我們也是上海的客人。拗不過先生的好意,我們隻能作罷。回想起初自己的擔心,真覺有些羞愧。回圖書館的路上,天空飄着小雨,卻并不妨礙我們繼續談天。周先生說明天他就要回東京了,預備三月份再過境上海回英國,而我們也準備明日離開上海。于是,我們選擇在古籍閱覽室前合影,作為這次短暫相遇的紀念。

2020年1月9日與周紹明先生合影留念,左為吳欽根,右為本文作者

此後,我們陸續保持了一些郵件聯系。然而,一場後來衆所周知的病毒随即席卷全球,世界再也不像從前那樣了。我離開了上海,回到家人身邊。在我蟄居廣東,随時關注疫情的2020年3月份,我想起周先生此前說他将輾轉回到英國的事情,加上聽聞一丈紅川菜館終止營業的消息,于是給他寫了一封信,詢問他的近況,并告知自己手頭的一些工作。好些天以後的2020年4月12日複活節,周先生回了一封較長的英文信。信的主要内容翻譯如下:

謝謝你的來信,很抱歉稽遲回複。過去一周,我一直忙于家庭事務。我很高興疫情沒有對你造成直接的傷害,而你現在也平安地在廣東生活。如今,我已回到劍橋的家中。自從我們在上海分别後,我去了日本,在那裡和我妻子會合。接下來的七個星期裡,我主要呆在一個沿海的村莊裡,那裡距離東京市區有兩個小時的火車車程。那裡的駐留是甯靜而舒适的,使我獲得了久已必需的休息。于今想來,那似乎是另一個自我放縱的世界。

在病毒的威脅下,中國與世界各地先後進入封鎖狀态,而我們通常每天下午花兩到三個小時在村莊的郊外散步,然後與衆多李樹、樹下的山茶花及其他灌木一道,享受溫暖的冬天。從我在中國忙碌的日子以及過去五年的工作中抽身而出,這段時光真令我感到惬意。

可惜,當一些日本朋友提醒我注意這種病毒在日本和歐洲的傳播時,這田園詩般的生活就宣告結束。我們沒有電視、收音機、報紙等,和村子外面的聯系很少,僅有一些關于病毒的網絡頭條傳到我們耳中。如果不是遊輪鬧劇/悲劇(按:當指2020年2月日本“鑽石公主”号郵輪病毒聚集感染事件),我們甚至認為這次疫情已繞開日本。可是,當航空公司取消了我回英國的航班時,我們對可能無法回劍橋的擔心與日俱增,于是在一個月前,我決定離開日本以确保我能回劍橋。不久以後,我妻子也随我返回。現在,我們處于全國範圍的封鎖和隔離之中。

大學(按:指劍橋大學)業已關閉,人迹罕至,就像一個有着漂亮建築和花園的鬼城,幸而沒有遊客。醫院現在有一些病毒感染者,幸運的是,這座城市不像倫敦那樣深受關注。如此一來,我在此地無非是待在家裡,寫作,閱讀,以及完成早該完成的工作。這些似乎就是我在剩下的隔離期要做的事情。在日本的長假之後,我還有一些書的章節和書評需要完成,我希望當我們從這場混亂中走出時,我有一些時間回歸正常的生活。

什麼時候可能回中國?我不知道。我相信在目前這種情況下,我妻子也不希望我回去。幸運的是,此前我在北京和上海購買的許多新書已運抵家中,填滿了我的書架。它們将會讓我忙上很長一段時間。我希望你和你的朋友寫一些我期待閱讀的書籍,比如說我們所有的國家都需要反思這場災難對我們意味着什麼,以及我們應該如何确保它不再發生。

劍橋這個陽光明媚、溫暖和煦的複活節,頗讓人感到舒适和平安。随着道路上汽車和人的消失,目下我們隻能聽到花園裡過于吵鬧的鳥聲了。可即便如此,我也樂于在它們清晨的叫聲中酣睡。

這封信所流露的從容、平和以及内裡的思考,我想,大概是一位學者在面對世界性突發事件的理想狀态。我當時隻是羨慕周先生在混亂時代中“站得定”的姿态,對于他特别提及的花園,不解所謂。前些天,讀到李漢松先生所撰《周紹明先生的桃花源》一文,方才知道周先生的房子名為“格蘭奇花園别墅”,而他們的花園大約就在後院,景象則是:“雜草叢生,邊角處甚至滋蔓過膝。但與法國園林的‘如切如磋,如琢如磨’相比,英國花園的特色也在于一種‘調神氣,入性靈’的自然而然。”這是周先生忠愛的花園,他曾将其比作“世外桃源”。如今,周先生的“桃源”大約還是舊日模樣,可花園裡的鳥叫,卻永久失去了欣賞它們的男主人了。

2021年7月,趁着疫情間歇,我又一次前往上海圖書館。再次踏足附近的馬路,一丈紅的舊址早已換了新店,而街面上業已需要戴口罩了。世界再也不是2020年1月以前的時候了,可周先生留給我的美好印象:交流的坦率,切磋的誠懇,求知的天真,待人的熱情與平易,卻愈發清晰,且時常閃現腦海。

2022年就要過去了,我很懷念2020年1月及以前的時光,懷念那個世界大變化前夕在上海巧遇的周紹明先生。

(此稿承吳欽根、張德懿、胡钰貢獻不少修改意見,謹緻謝忱。)

(作者系華中科技大學人文學院講師)

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!