以前常聽大人說,如果感冒了,有鼻子不透氣的症狀,來一口“芥末”就能通開。

基本原理就是——利用芥末的“辛辣”,來打通堵塞的鼻孔,幾乎每個地區都有這種說法,當然了,也僅屬于“民間偏方”一類,不可太當真。

但同時也說明了,這種小到涼拌白菜,大到日式料理的調味料,普及程度還是非常廣泛的。

芥末通常以面、油、醬的形态出現,對減少血液黏稠度、預防蛀牙也有一定的效果,許多吃貨對其并不陌生。

饒是如此,當被問到“芥末到底是什麼做的”時,往往還是一臉懵圈,很難回答上來。

畢竟即便是常見的蔥、姜、蒜、辣椒,也難以有這種天然、直沖鼻腔的“辛辣”。

其實簡單來說,芥末可分兩種——“黃芥末”與“綠芥末”,雖然味道同為辛辣,但産地、原料均不一樣。

國内的芥末,是由“芥菜成熟的種子”研磨而成,顔色為“黃色”,像早年間的京津地區,就有很多賣黃芥末粉的。

芥菜起源于亞洲,屬十字花科,分布于在中國各個地區,南至海南、北到東北、東至沿海各省,甚至西部的青藏高原上,都能見其身影。

就是下面這貨:

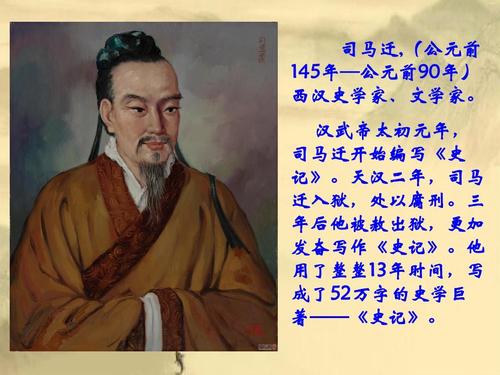

中國食用芥末的曆史悠久,最早可追溯到周朝,在漢代的《禮記》中,就有關于吃芥末的描述:

脍,春用蔥,秋用芥。豚,春用韭,秋用蓼。芥,芥醬也。

這裡的“脍”指的是魚肉,您看到了沒,古人吃魚肉時,春天以蔥為佐料,秋天就蘸着芥末醬吃了。

值得注意的是,“芥末粉”是直接研磨出來的,而“芥末油”則是用芥末籽提煉出來的,前者本身并沒有什麼味道,隻有與水混合之後,那種獨特的辛辣才會釋放出來。

外國的“綠芥末”

這裡的外國,是指的“除中國以外的國家”,包括歐洲、韓國、日本等地區。

他們所用的“綠芥末”,是來自一種叫“山葵的莖部”,它長這個樣子:

“山葵”原産于歐洲,與“芥菜”同屬十字花科,在如今的日本、中國台灣、雲南等地區都有種植。

相較于廉價的芥菜,它的生長周期、環境要求更高,這種矯情苛刻的硬性條件,令其價格也比較昂貴,像高檔料理店中的“綠芥末”,都是現場用山葵莖研磨出來的。

因為它的最佳食用時間,是在15分鐘以内,如果你拒絕了壽司師傅遞過來的那碗“綠芥末”,那和暴殄天物沒什麼區别。

橫插一杠子的“辣根”

也正是因為山葵的“稀有”,所以在更多情況下,人們會用“馬蘿蔔的根部”來作為替代品——也就是最常見的“辣根”。

無論從味道、還是研磨之後的形态上,辣根都能與“山葵醬”以假亂真。

即便本身是白色的,添加一些食用色素也就能搞定,所以其又被稱為“假芥末”。

也正是因為它的“高産”,所運用範圍也是最廣泛的,甚至在國内外的很多地區,“辣根”已經取代了“黃芥末”,甚至一提到辣根,我就能想起來春晚上的宋小寶。

——輕肥說——

說直白一些,山葵用的是莖,芥菜用的是籽,辣根用的是根,雖然部位不同,但它們的本質,都是由“異硫氰酸鹽”形成的刺激味道。

其實很多中國吃貨都不知道,山葵并不是真正意義上的“芥末”,隻不過二者實在太過于相似,才認為是同一種東西。

它本不是“芥末”,叫的人多了,也就成了“芥末”。

·END·

本文由@輕肥食譜原創,專注美食多年,歡迎關注,帶給您更多精彩。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!