中國人民大學曆史學院教授 韓樹峰

2022年7月8日,祝總斌先生走了,享年九十二歲。消息是王铿兄告訴我的,我并不覺得突然,畢竟這樣的高齡,哪一天謝世,也說不上意外,但仍然感到傷感。伴随傷感的,還有遺憾,因為自發生疫情後,我再也沒有拜訪過他。

初見祝先生,是研究生面試時。他身材不高,比較清瘦,戴一副淺白邊框的眼鏡,親切溫和、平易近人,這打破了我對北大教授不苟言笑、嚴肅端莊、令人陡生敬畏之感的想象。印象最深的,是他的藍色中山裝上衣,與白、綠一樣,屬于上世紀七十年代的流行色式。這種顔色、款式,在八十年代末已不多見,到我面試的九十年代初,可以算得上複古的“時髦”裝了。在我的記憶中,北大讀書六年,能和祝先生撞衫的,隻有季羨林先生。祝先生穿過其他色式的上衣,比如咖色夾克,也戴過黑色邊框的眼鏡,但于我而言,初見的印象卻永遠揮之不去。

祝總斌先生授課中

祝先生待人溫和親切,一生與人為善,是大家公認的,孟彥弘兄曾有經典的評價:“祝先生的為人,可謂‘有口皆碑’。這不是形容,不是泛稱,而是實錄。”據祝先生回憶,他曾擔任過北大曆史系副主任,協助系主任鄧廣銘先生的工作,鄧先生有時對他很“不滿”,質問他:“小祝,怎麼在你的眼裡從來沒有壞人?”他對人之好,于此可見一斑。在這方面,我有深切的體會。1989年秋,我曾就考研一事寫信向一些老師請教,有的老師一問一答,有的有問不答。祝先生回信及時,熱情周到,不僅有問必答,而且特意叮囑,要翻閱一下《資治通鑒》,并提醒我加強外語學習,以避免多數偏僻地區考生的覆車之轍,信末叮囑工作、備考期間,注意保重身體。覆信字裡行間充滿殷殷關切之意,令人倍感溫暖。在我讀書的年代,導師很少和學生一起吃飯,在我的印象中,祝先生和田餘慶先生從未特意宴請過學生們。不過,我工作以後,祝先生曾幾次邀請我與妻子吃飯,而且告訴我,這是他一定要做的。後來他和師母在中關園附近的郭林宴請了我們,當時這是一家相當有名的餐館,分店遍布京城,可謂無處無郭林,可惜現在已經難以覓得一二了,不過溫馨的場景卻至今難忘。

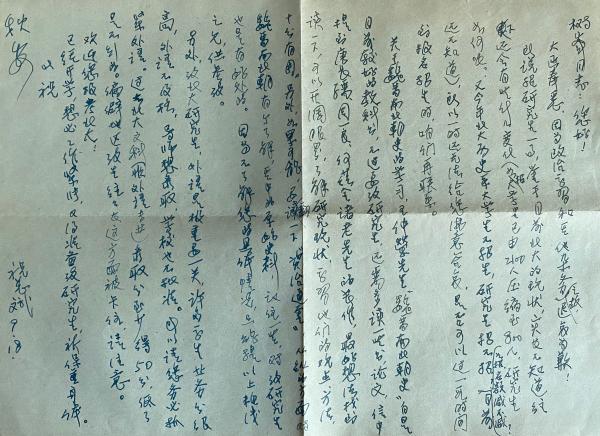

祝總斌先生與作者的通信

祝先生作為碩、博士導師,是我從事學術研究的領路之人。但他對我的影響并不止于學術,而是包括諸如教學、為人等方方面面,可以說,他是對我産生最大影響的少數人之一。

和對待其他人一樣,祝先生對學生同樣溫和親切。不過,溫和親切并不代表對學生放任自流,任其所為。九十年代初,剪刀加漿糊的纂書風氣正濃,書商尤其矚目于北大的師生。入學之初,祝先生對我殷殷叮囑,大意是說,他作為老師,不會參與這種事,我作為學生,也同樣不能參與,要把心思放在學習上,否則必定影響學業。後來寫碩士論文,找題目幾乎耗盡了我的精力,有次偶爾和祝先生談及某方向的老師為學生确定題目,而且要求學生必須照做的事情。他聽後說,我們魏晉三位老師(另兩位為周一良、田餘慶先生)有一個不成文的約定,魏晉南北朝方向的學生必須自己确定題目,否則就不要畢業。我倒沒有向他讨要題目的意思,因為我早就從之前的學生那裡聽過這樣的傳聞。但他笑着說這番話時,語氣相當堅決,毫無轉圜的餘地,估計要也白要。在他的“逼迫”下,我來回翻書,苦思冥想,可謂“上窮碧落下黃泉”。無論當時還是以後,我對自己的碩士論文很不滿意,不過于我而言,仍不無意義。在祝先生的鞭策和扶持下,我踉踉跄跄邁出了這一小步,但卻是我今後獨立從事曆史學研究邁出的一大步。

那時讀研,學分要求不像現在這樣高,曆史系古代史專業所開課程不是很多。我所修的學分中,祝先生的課程最多,分别是:《中國古代政治制度史》《中國古代法制史》《中國古代史學史》《魏晉南北朝史》,占了幾近三分之一;如果再加上六個學分的《資治通鑒》課,那就将近一半了。

課堂上的祝先生,精神飽滿,聲音洪亮,闆書銀鈎鐵畫、渾雄遒勁,有時打着手勢,頗有感染力,與課下的形象形成了很大的反差。很難想象,他略嫌瘦弱的身軀中蘊藏着如此旺盛的精力。一堂課結束,他的眼鏡邊框以及袖子上常常沾滿粉筆塵末,這時也經常有學生圍着他,向他請教問題。這種場景總令我聯想到身穿工人藍服裝在車間兢兢業業、一絲不苟工作的老工程師。我從事教學工作以後,仍然受益良多,這既包括他的具體教學方式,也包括其中傳遞出的做人做事的态度。

《中國古代政治制度史》講授提綱

開課之初,祝先生會給學生發一份油印資料,内容包括講授提綱、參考書、複習題,這在大學教育程式化的今天,已成制度規定,但在當時,卻并不多見。古代政治制度是祝先生用力最勤、貢獻最多的研究領域,課堂内容觀點新穎,勝義叠出,無論初學者還是有所涉獵者,從他的具體考證以及宏觀見解中,均可以各得所需。我對中國古代政治制度的認知,就是從這門課開始的。史學史尤其是法制史對多數學生來說,相對而言比較陌生。講授過程中,祝先生清晰有序地梳理線索、構築框架,同時也将自己的諸多獨到見解融入其中。以後我對法制史有所涉獵,與這門課程有很大的關系。至于魏晉南北朝史,是祝先生最為擅長的研究領域,課程的精彩紛呈自不待言,後來我開設此課,無論結構體例還是具體内容方面,都從這門課程中吸收了不少養分。

周一良先生以“聽了一次楊小樓的拿手好戲”形容陳寅恪先生上課之精彩。祝先生的課程内容充實豐富、邏輯謹嚴周密,極富人格魅力,聽他的課,也相當過瘾,是一種極好的享受。

《資治通鑒》課并不在課堂上講授,而是一門讀書課,地點在祝先生家中的書房。所讀時段為自秦朝建立到隋朝統一,兩周讨論一次,一次十卷,共三個學期。祝先生帶我們讀《通鑒》,相當程度上是師生之間自由而又平等的學術交流,學生可以自由提問,也可以自由評論,中間沒有什麼界限。對我們所提的任何問題,他有問必答,耐心細緻,在他看來,隻有有問題與沒有問題之分,而問題本身卻沒有幼稚與深刻、簡單與複雜之别。如果我們沒有問題,他會向我們提問。以他的心性,應該沒有監督學生讀書的想法,但這種方式對知識儲備幾乎為零的我而言,頗有點像“照妖鏡”,如果兩周沒閱讀《通鑒》,很難不會現出原形。

問答中間,祝先生經常會從書架上抽出相關史籍,将史料展示給學生;有時所需之書在隔壁卧室,他會不辭辛苦,往返于書房卧室之間。曆史研究的言之有據,無一字無來處,通過這樣的不言而教,在學生心中紮下了根子。他所展示的史料中,給我留下深刻印象的,是《漢書·天文志》,上面布滿了密密麻麻的批注。當時,對多數學生而言,《天文志》無異于天書,大都會略而不讀,偶有涉獵者,也難求甚解,而且當時的曆史學研究者也很少關注這一方面的内容。但祝先生給我們講解《天文志》,不是泛泛而談,而是帶有獨到的見解。不僅是《天文志》,舉凡史籍中其他偏僻冷門的知識,他大都能娓娓道來。在《我與中國古代史》中,祝先生談治史心得,強調要懂一些文字學、訓诂學、考古學、天文曆法、科學技術、中外交通、文學藝術、哲學宗教等知識,其實,他對這些知識不僅僅是一般的了解,而是有很深的理解,這在他的文章中時有體現,有的甚至寫成了專業論文。在我認識的學者中,論知識的豐富淵博,少有人能出祝先生之右。

祝先生固然早在我備考時,就提及《通鑒》的重要性,但當時我對曆史學研究并不了解,沒有太在意。讀書課上,在他循循善誘的引導之下,對這部經典著作的重要性,我的領悟逐漸加深,對秦漢魏晉南北朝史的發展線索因此有了基本的了解與掌握,此段曆史的知識框架結構也由此得以建立。讀書課對我的影響不止于基本曆史知識的獲取。祝先生的平易近人、親切溫和,對學生提問不厭其煩的一一作答,師生間自由而平等的閑談式學術讨論,對初學者是很大的鼓勵。三個學期的讀書求學,師生間的“坐而論道”,氣氛自然而又溫馨。經曆這樣的熏陶,我的提問從無到有,從少到多,問題意識由此逐漸養成,對學術研究的自信,也一點一滴地積累起來。鄭闆橋有詩雲:“新竹高于舊竹枝,全憑老幹為扶持。”祝先生的學術境界和教學能力,我自然難以企及,但我的學術研究得以起步,能夠步履蹒跚地前行,特别有賴于他在《通鑒》讀書課上的悉心扶持與自然熏陶。工作以後,我與學生相處的态度與方式受他的影響更大,方方面面留下了他的烙印。

祝總斌先生在作者博士論文答辯會上

祝先生的課程或者是此前學術成果的積累,或者後來轉化成了新的學術成果,因此,他的研究領域相當廣闊,政治制度史、政治史、法制史、史學史、思想史、文學史等幾乎無所不涉。令人折服的是,這些研究不是蜻蜓點水,淺嘗辄止,而是不落窠臼,推陳出新,其中也不乏有奠基開拓之功的作品。

《兩漢魏晉南北朝宰相制度研究》是祝先生的代表作,也是政治制度史領域的經典著作。書中對史實的考訂,抽絲剝繭,結論水到渠成,其“論從史出”的深厚功力令人拍案叫絕;至于見解的新穎獨到,則給人耳目一新之感。這裡不拟對此書進行全面的評論,僅就孟彥弘“此書是近年學界所極力倡導的‘活的制度史’的研究方法”的評價,結合祝先生其他文章,略作補充說明。

就制度的發展變遷而論,從縱的方面,祝先生特别注重追源溯流,在他的筆下,任何制度都不是突如其來,而是淵源有自,互相銜接,而且經過紮實細緻的論證,自然而然地出現在讀者面前,決不突兀。從橫的方面,他特别注重分析同一時空下諸種制度之間關系的複雜性,這種關系從來不是僵化不變的,其中既有沖突與對立,更有協調與配合,而制度就在這種流動不居的關系中有了變化與發展。比較典型的例子是,他在《西漢宰相制度變化的原因》一文中對中朝官制度、領尚書事制度與丞相、三公關系的分析與論證,讀者可以從中充分認識到各種制度本身的彈性以及制度關系上存在的彈性。制度的變遷,從來不是孤立的,而是與人事活動密切相關。上世紀五十年代,錢穆曾指出:“制度是死的,人事是活的,死的制度絕不能完全配合上活的人事。……中國曆史上已往一切制度傳統,隻要已經沿襲到一兩百年的,也何嘗不與當時人事相配合?”言外之意,活的制度必定與活的人事相配合,制度因人事而變。祝先生的政治制度研究,與這一看法的契合之處比比皆是,甚至可以說,他的制度史研究在相當程度上是當時人際關系、政治活動、社會背景乃至人物性格的另一種體現。比如他對中朝官的分析,指出漢武帝時代及其以後的差異性,其中時代背景、皇帝個人性格都在發揮着影響。又如,他發現《文館詞林》所載晉元帝诏書以“門下”開頭,敏銳地認識到,這可能意味着從此時開始,出诏需經門下,門下省有審核诏令的權力。不過,史籍中沒有具體案例可以印證,他将這一問題與王、馬之間的政治矛盾以及王導擔任錄尚書事、中書監等職務巧妙地聯系在一起考察,得出了令人信服的結論。但他沒有僵化地看待這一審核權,而是特意指出其在東晉并沒有固定下來,直到南朝方成為正式的制度,而且封駁權的性質從限制權臣變為決策正确的保障。類似這種制度的興衰存廢、作用大小與人事、政治活動密切聯動的考察,幾乎貫穿《宰相制度研究》全書,而在《都督中外諸軍事及其性質、作用》《魏晉南北朝尚書左丞糾彈職掌考》《試論魏晉南北朝的門閥制度》等文章中也屢有體現。

制度規定與實際運行可能存在着差異,祝先生研究政治制度,固然關注機構組成、職官權能的相關規定,但更關注其實際運行情況。《試論我國封建君主專制權力發展的總趨勢》一文開宗明義對兩者加以區分,指出對皇權形成制約的具體政治制度是經過曆朝曆代反複總結經驗,最終固定下來的;君主實際行使權力時,則可以超越任何制度規定,不受任何約束。《宰相制度研究》對漢魏三公、尚書、中書、門下的分析,最終都落實在了執行層面,并從執行情況的變化探讨制度的變遷。值得注意的是,祝先生對文書的流轉狀況十分重視。《宋書·禮儀志》所載關事儀留意者少,他對這件儀注詳加剖析,理清了行政文書在太常寺、尚書、門下、皇太子/皇帝之間流轉的複雜過程,劉宋中樞機構政務運行的實态得到了相當細緻的揭示,而門下省平尚書奏事制度的固定化,也由此得到了充分有力的證明。《高昌官府文書雜考》就高昌國的政務文書進行深入分析,但這并不僅僅是一篇考察高昌國文書的專文,而是将其與中原政權的政務文書比較,不僅闡明了前者對後者的仿效、摹拟以及其間存在的差異性,而且中原政權重要文書的運行流轉狀況也因此得以明晰。至于對文書名稱及文書内容中晦澀難懂的諸多概念的考釋和辨析,則對後世理解這些文書的内容及互相之間的區别極具參考價值。幾十年過去了,伴随簡牍、文書等考古資料的源源不斷出土,文書學以及與此密切相關的政務運行機制研究已經成為“顯學”,但祝先生的研究成果放在當下,仍不失其學術生命力,他對這一領域的貢獻是無法令人忽略的。

通觀祝先生所有論著中涉及的政治制度,經過他的分析,都不是生硬呆闆、僵化不變的,而是具有靈動活潑、豐富多彩的特性。制度有源有流,有興有廢,與政治事件、人事變遷、人物性格、文書流轉甚至包括思想觀念(可參《試論我國封建君主專制權力發展的總趨勢》關于儒學與兩千年皇權變遷關系的分析)形成了密切的互動,在他的筆下,政治制度充滿了鮮活的生命力。錢穆先生強調論制度應與人事活動配合,祝先生是這一倡導的踐行者;現今學界流行“活的制度史”觀,除人事而外,還強調其他諸多因素對制度的影響,祝先生從多層次、多角度觀察古代政治制度的變遷,無疑是“活的制度史”的先行者。

法制史研究是祝先生另一個取得傑出成就的研究領域。《“律”字新釋》首先反駁了将“律”與音律相聯,引申為法律之“律”的簡單說法,然後從字形構成入手,指出“聿”字由手握筆以刻畫甲骨器物之狀,引申指刻畫工具——筆,具有區分之義,并進一步考證以“聿”為字根的字或與“聿”同義,或演化指界限、規矩、行列等義,從而闡明了“律”為什麼具有規範、準繩等義,乃至被用為法律之“律”的原因。該文篇幅甚短,不過六千來字,但卻解決了法制史上一個少有人留意而又十分基礎的問題。在此文的基礎上,《關于我國古代的“改法為律”問題》一文通過嚴謹細密的考證,否定商鞅“改法為律”的定說,将其時間定于前260-前252之間;并通過分析戰國時期音樂調解社會功能的強化、度量衡的逐漸統一及推廣、與“律”同音的“率”字早已用于政法領域等問題,深入解釋了“律”字得以取代其他諸多字詞,從而成為古代成文法典專用字的原因所在。兩文展現的,不僅是祝先生令人贊歎的廣博知識與史學考證功力,而且不具備文字學、音韻學、訓诂學等小學素養,是難以深入考察并解釋清楚相關問題的。《略論晉律的“寬簡”與“周備”》《略論晉律之“儒家化”》兩篇長文作為祝先生法制史研究的代表作,闡釋了《泰始律》兩方面的重大變化。晉律的寬簡、周備人所習知,但具體情況難明。祝先生考證了所省重要條文的某些具體内容及其針對的不同社會階層,“周備”在律令之分、篇目體系完備及法律用語等方面的表現,并對晉律“寬簡”的目的及何以能夠做到“完備”提出了合理的解釋。晉律儒家化首先由陳寅恪先生概括提出,其後瞿同祖先生在系統讨論古代法律儒家化時,從制律諸人儒學素養的角度對晉律儒家化續有補充,但仍然相當簡略。祝先生的最大貢獻在于,确定了儒家化的基本内涵即晉律對“禮”的精神與規範的吸收。他将晉律置于從漢代禮、律兩分到唐律“一準乎禮”的曆史發展過程中進行考察,論證了晉律的承前啟後性質及對唐律的形成所起的奠基性作用。之後對“官吏得終三年喪”等六條晉律具體規定的分析,是對晉律以禮入律的進一步說明。自此,“晉律儒家化”不再是一個籠統模糊的概念,而是有了具體的衡量标準,同時,儒家化的具體内容也得到了更為清晰深入的揭示。兩篇文章的學術價值不言而喻,早已成為魏晉法制史研究者必讀的經典範文。前幾年我曾撰寫《漢晉法律的清約化之路》一文,讨論魏晉法律與學術思潮之間存在的密切關系及晉律體例上的玄學化特征,在很大程度上受到了兩文的影響。

祝先生從事學術研究,有明确的目标而無固定的計劃。所謂有明确目标,指其确定的一生完成百萬字的成果;所謂無固定計劃,指其并不會抓住某個幾近題無剩義的專題不放,一定要寫出系統、完整的專著。《材不材齋史學叢稿》共收論文三十六篇,這些研究涵蓋的時段上自先秦下到明清,而且跨越諸多領域,可以想象,論題之間欠缺緊密的聯系是自然之事;即使分量較重的政治制度史論文,也大多呈現出“各自為戰”的特點。史學論著的系統性與獨創性往往難以兼得,而“論從史出,追求新意”,是祝先生學術研究的宗旨,如果兩者不可兼顧乃至存在矛盾,他甯可舍棄系統性追求新意,而不是為追求系統性而犧牲新意。其實,他的課程講義從來不缺乏系統性,而且獨到之見俯拾皆是,如果整理成專著,并不缺乏學術價值,但他隻是抽取了《政治制度史》講義中有關宰相制度研究的内容,以專著的形式呈現給了學界,其他具有新意的内容則以單篇論文的形式發表。《宰相制度研究》固然系統、完整,但這并非他強力為之、刻意追求的結果,而是多年自然積澱的結晶,因此,與時下不少追求系統性但缺乏新意的專著不同,該書無一處無心得,無一處無新意。其實,他探讨《史記》的幾篇長文同樣充滿新意,如果與課程講義相結合,稍加補充完善,即可成為一部較為系統的漢代史學史專著,不過要像《宰相制度研究》那樣,做到全書皆是新意,對祝先生來講,也不容易做到。在這種情況下,他甯願以論文的形式呈現給讀者。

不少人做研究,特别重視在某一個領域的“持之以恒”,有時未免有為寫而寫的嫌疑;祝先生恰恰相反,對待研究對象,往往“見異思遷”,有感則發,無感則罷。或許由于知識淵博、興趣廣泛的緣故,他從不畫地為牢,将研究限定在一個固定的領域或時段内,像匠人一樣反複制造毫無新意的作品,而是自如切換于不同領域、各個時段之間,不斷奉獻富有新意的佳作。他的多數研究主題互相之間缺少系統性、完整性,原因即在于此;但他以“新意”為最終鹄的,保證了每篇作品獨出機杼、新穎獨到,而且毫不牽強附會,給人以瓜熟蒂落、水到渠成的感覺,原因也在于此。優秀的史學經典論著從來不是為寫而寫、強力為之的結果,而是自然而然形成的,這在老一輩史學家如陳寅恪、唐長孺、田餘慶等人的研究中體現得尤其明顯,而祝先生同樣是其中傑出的代表。

文風樸素、簡潔,是祝先生作品的另一個鮮明特征。他的論著不追求各段落之間的自然銜接,不追求語言上的感染力,論述問題、原因和表現時,經常以漢文數字、阿拉伯數字和天幹表達,如俄羅斯套娃般層層疊疊,但層次極為清晰分明。他的作品如一束束鋼絲紮成,精瘦幹練,力感十足,幾無一字可删。有人認為,這種風格與《宰相制度研究》脫胎于講義有關,但他未在課堂上講授過的論文也具有同樣的特點,我想,他性格上的樸素自然或許起的作用更大。記得我曾就論文的表達向他請教。他說:“前有翦伯贊,後有田餘慶”,史學論文文筆流暢而且富有感染力的,非此二人莫屬,但那不是刻意追求可以達到的;論文最重要的,在于說理透徹清晰,論據、論點表述清楚即可。其實,田先生同樣重視文筆的簡潔,表達也給人無一字可删的感覺。區别在于,田先生的無一字可删,是就閱讀的美感而言的;祝先生的無一字可删,是就闡述的内容而言的。田先生文筆的文雅洗練,是一種很高的境界,祝先生文筆的樸素簡潔,同樣是一種很高的境界。

祝先生将書房名為“材不材齋”,意思是自己在學術上不可能成“材”,但要以“材”為追求目标,這是他對自己學術上的定位,是自謙的說法。如果将他的為教、為學、為人綜合在一起看,淡泊名利、樸素自然、心性善良對他是更為妥帖的評價。

祝總斌先生(左)、田餘慶先生(中)與作者

祝先生做研究,無名利之心,隻是順着學術的本質要求和自己的興趣愛好,自然而然地讀書寫作。他不會撰寫沒有足夠新意的文章,以為評職定等積累砝碼。文章寫出後,在哪裡發表,他也并不看重,有的發表于現在看來級别并不高的刊物上;有的編入今人多以湊數之作應景的會議論文集中;較他年幼的研究者索稿以為自己祝壽,他也不會拒絕。《試論魏晉南北朝的門閥制度》一文長達七八萬字,内容豐富厚重,對門閥制度的讨論既全面系統,又深入細緻,既可發表于期刊,也可以整理補充成專著,但他卻将其放入了成于衆人之手的上海人民出版社出版的《中國通史》第五卷中,這是絕大多數研究者難以做到的。不過,做到這點,于祝先生而言或許并不困難,所謂“文如其人”,對待學術的态度不過是他本性的移易罷了。

在現實中,祝先生則“人如其文”,生活方式極其簡單質樸,不為追求物質生活勉力而為。他在外穿戴樸素,家中則是水泥鋪地,基本沒有進行過任何裝飾。住房名為三室一廳,其實客廳僅能容下一張不大的飯桌,卧室和書房也不很大,整個房子的空間狹小逼仄。後來,北大在藍旗營新建了一批住宅,大多數教師搬了進去,但祝先生仍住在中關園陳舊而且沒有電梯的老房裡,隻是出于年紀已老上樓不便的考慮,從六樓搬到了别人騰空的二樓。他收入确實不算很高,如果勉力而為,未必無力購買,因為那時的房價也不算高。不過,為外物所累,有違他樸素淡然的本性,在勉強與自然之間,他甯可選擇後者。祝先生自己生活簡單樸素,對别人卻經常慷慨解囊。我畢業之初,他覺得工資太低,一定要施以援手,我堅辭不受,卻未獲允準。對此,我無以回報,隻能銘記師德,感念于心。

幫助他人,于祝先生純屬自然而然,不僅沒有要求回報之心,即使對畢業後的學生登門看望這樣的小事,也感到惴惴不安。盡管高居六樓,告别之時,他仍會堅持将學生送至樓下。師母患上阿爾茨海默症後,八十多歲的祝先生親自照顧,學生前往拜訪,他會小心詢問待多長時間,以便預作準備,似乎很擔心失了禮節。祝先生總将學生視為平輩,這與田先生有所不同。記得有一次蒙田先生贈書,田先生以玩笑的口吻問在座的彥弘兄,題簽是否可以題寫“彥弘老兄”,後者連稱“不敢不敢”,最後是“某某君存檢”。祝先生卻是實打實地把學生當成平輩看待的,給我的贈書題簽永遠是“樹峰兄指疵”,其中包括我讀研時的贈書。所以,祝先生的客氣并非僞裝,而是一以貫之的人生态度。我工作以後,一方面有時較忙,另一方面考慮到前往拜訪,會給祝先生身心帶去負擔,因此,看望他并不頻繁。疫情發生以後,曾幾次與彥弘兄相約一同拜訪,最終卻均未成行。就這樣,機會一再錯過,直至臨終,再也未能見他一面。

孔子評價顔回:“一箪食,一瓢飲,在陋巷……回也不改其樂。”祝先生一生清寒而不覺其苦,于名利無絲毫争競之心,自得其樂地暢遊于教學與學術之中,确有顔回之風。他八十壽誕之際,田先生到場祝賀,說祝先生一定能寫出《朝聞道集》這樣的著作。《朝聞道集》是周有光先生一百零四歲高齡時所撰之作,祝辭巧妙借用此書,不落俗套且意境深遠,其中既有對祝先生長壽的祝福,也暗喻其對學術孜孜不倦的追求,同時也暗含着對他高潔品性的贊揚。祝先生年齡沒有過百,沒有寫出這樣的著作,但總結他一生的為人、為學、為教,确乎當得起“朝聞道”這樣的評價。

7月19日,祝先生的家人與學生将他安葬在了昌平九裡山公墓。整個公墓呈梯田形狀,他的墓地在最上一層的最後一排,背倚山牆,其上布有一排黑白相間的琴鍵裝飾,樸素而又自然。祝先生生前隐身于芸芸衆生之中,不求卓然獨立,而是普普通通、樸素自然地生活着,但本性之高潔又完全不同于流俗,可謂芸芸衆生中的大隐士、真君子。他的墓地處于衆墓之中,并不顯赫,但又獨立于衆墓之外,恰與祝先生平素為人處世的風格契合。我相信,那排琴鍵奏出的,是甯靜自然的樂曲,并永遠伴随着天堂裡的祝先生。

祝總斌先生之墓

2022.08.07于時雨園

時值祝總斌先生逝世一月之際,撰寫此文,以為紀念。

責任編輯:于淑娟

校對:栾夢

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!