魔幻。

Sir說的是近期的上海。

比魔都更魔幻的是

他們開始給郭敬明道歉了。

“錯怪了小四。”

“透徹。”

“諷刺到位。”

“紀實文學、紀錄片。”

為什麼?

還要從這次上海的疫情說起。

無法想象,一個人口2500萬,内地城市治理标杆的上海,在這麼短時間内,忘了腔調、摩登、商務,集體關注在最原始的吃飯問題。

這種心理沖擊,是有傳導效應的。

9日晚,廣州多個區進行全面核酸,Sir和同事都度過了一個緊張疲憊的周末。

周五晚連夜排隊核酸,周六一起床發現部分購菜APP和市場的綠葉菜已經被搶空,大家緊急轉發和學習上海朋友總結的囤菜攻略……

疫情第三年了,去年5月廣州也經曆過一次近兩周的封城戰疫,但是這麼敏感的反應還是讓人有點意外。

大家最大的擔心,已經從病毒本身,轉移到:

萬一陽性了,會被怎樣對待?

萬一小區封了,吃什麼?

不可否認,本輪疫情上海暴露出的矛盾和問題,值得大家一起反思。

但問題在于

我們該反思什麼?

讓Sir感到最不能理解的,當下網絡輿論正在形成的一種氛圍:看,上海果然暴露了吧。

于是,很多人開始給《小時代》正名。

《小時代》不是浮誇了,是現實主義。

郭敬明不是爛片導演了,是揭露了上海的虛榮、勢利、階層差異。

當年郭敬明被群嘲過的“名牌式寫作”

一個兩歲的小孩,需要的僅僅是一條溫暖的愛馬仕毛毯,然後再塞一個LV的錢包到他手裡,就行了。實在不行,你再給他挂上一條梵克雅寶的項鍊,噴一點嬌蘭的帝王之水,這兩管猛藥一下去,就算是孟姜女投胎,她也立刻閉嘴不哭。

今天好像得到了一一印證。

在“靜态管理”初期,幾張圖片被傳播。

年輕人精心打扮,盛裝出席測核酸。

某小區門口挂抗原自測袋,是Prada、LV、愛馬仕……

一開始是調侃:果然很上海。

但逐漸,演變成了一場對上海這座城市的窺視和集中算賬。

這其中投射出的最明顯的兩種情緒,一是指向——階層。

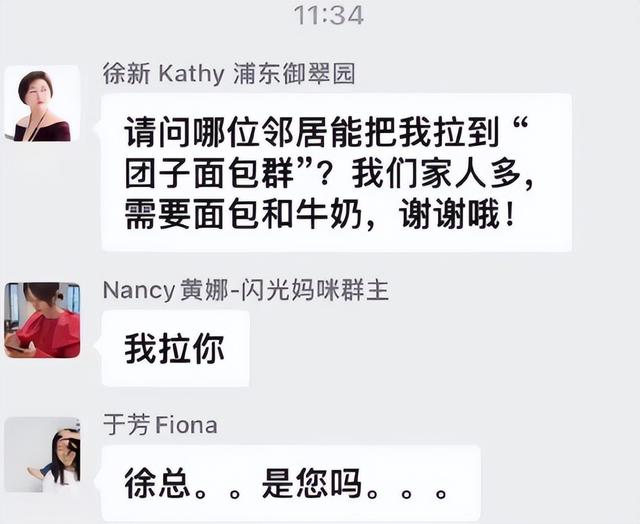

網友在觀摩、比較,什麼房價的小區,配送什麼樣的菜。

再看到有人曬的,一些奢侈品大牌,會采購物資,精美包裝後回饋自己的大客戶。

網友們構建出一副《寄生蟲》式的圖景。

頂層的人,住豪宅。

底層的“蟲蟻”們,無處容身。

有一位上海博主@王鐵梅女士 說,自己所在的小區業主,以潛在防疫威脅為理由舉報了在此租房的務工阿姨,導緻她們被居委會“驅趕”。

這件事,也被網友們視作上海人冷漠、沒有人情味的表現。

另一個主要的不滿則是——崇洋媚外。

别的城市疫情,網友發的是“熱幹面挺住”,“胡辣湯趕緊好起來”。

每個城市有自己的标簽,熱知識,上海是全球咖啡店最多的城市。

這種生活方式,在互聯網的審視下就有了原罪。

上海人不是上海人,直接說是“租界人”。

以及這裡是“香蕉人大本營”。

誇張嗎?

本該被嚴肅對待的疫情,開始變得越來越像一場異端審判。

最終,有人想表達出的态度是活該、不值得……“上海真的需要援助嗎”。

積蓄已久的“看不慣”,一下集中爆發。

于是郭敬明的《小時代》被捧成了一本寫滿上海“七宗罪”的《聖經》。

看,上海階層明顯。

所以上海人覺得比我們高人一等。

看,上海人喝咖啡穿西服。

所以上海人看不起其他中國人。

郭敬明的《小時代》,是一種極度自卑反彈後的報複性炫富。

而今天郭敬明口碑的“反轉”,是更多人不自覺代入到了那個被歧視和被排擠的外地人身份。

Sir不得不說這種聲浪太具有迷惑性了。

一旦你不同意,就會變成“洗白”“滬吹”。但越是流言混亂,我們越需要在當下厘清一些基本問題,這不光關系到上海,也關系到

在疫情發展出更多不确定性的當下。

我們是否能減少次生災害(有一天落到自己頭上)。

第一。

上海排外嗎?

這個問題是一個陷阱。

如果你真的去回答或者辯駁這個問題,就已經被帶偏了。

這種地域标簽,就如同一些“河南人沒素質”“山東人重男輕女”的論斷,很多人還會用親身經曆作證:我看到的XXX就是這樣的啊。

排外/沒素質/重男輕女,或許都存在。

問題在于

我們應該趁着疫情對一個地方的人進行清算嗎?

又能因為這些問題的存在,來說明是他們應得的,不值得援助嗎?

如果是,被揪出來的一定不隻上海人。

疫情爆發之初,武漢人在各地的遭遇,那麼還将一遍遍重演。

疫情還沒有打倒我們,我們就早已樂此不疲地從内部分裂。

不少人傳達出的情緒,未必害怕病毒,卻害怕感染病毒之後所帶來的種種人為打擊

隐私暴露、被社死、被指責“投毒”、被各個地方的人歧視、提防……

疫情傳播到一個地方,就把一個地方打成異類、翻舊帳的的習慣,我們今天還沒有徹底反思。

第二。

上海是一個标簽能概括的嗎?

“你活該也有今天。”

許多人把長期以來的不滿,全都集中到了上海這個标簽下。

但你們口中的上海,不是一個标簽,是2500萬個真實的人。

奢侈品大牌的VIP專享點心是上海(的疫情頭幾天)。

大家一起無米下鍋的也是上海。

聲色犬馬的名利場是上海。

無數個追逐夢想、努力活着的人也是上海。

當你把“上海”當成一些現象集中體現的代名詞,再貼到每一個上海人頭上時,危險的是什麼?

4月3日,一名上海女士求助一名外賣員,幫忙給自己27公裡以外聽障的父親送菜。

後為了感謝小哥給了200元,并投稿至一大V處贊揚小哥是好人。

本來是件好事。

結果評論竟全是罵她精明,吝啬,打發外地人。

上海人這麼有錢,怎麼這麼摳門?

而其實這位女士因為疫情沒有工作收入,要帶孩子還要照顧老父親。

最終,當事人因為不堪網暴而選擇輕生。

這是謠言嗎,是假消息嗎……Sir看了很多遍新聞都不願意相信,希望這是假的該多好。

是的,上海也許就是一個階層分明的城市。

但你痛恨的現象,永遠都是頂層的少數。

而處于階層中不利地位的大多數人,還要因為别人眼中“上海的不平等”,再受到一次歧視,再被認為不配得到援助。

這,不合理。

第三。

現在的首要問題不是算帳,是吃飯。

Sir今天最看不慣的,就是對“上海神話”的冷嘲熱諷。

甚至是在看好戲。

“你們不是精準防控,防疫優等生嗎,怎麼也有今天?”

“你們不是有錢嗎,還需要馳援?”

Sir今天不想捍衛任何一個神話。

事實上,上海在今天不僅是一個“神話”,也是不同立場、思潮拉鋸的核心地帶。

有“清零”還是“躺平”的路線之争,有本土自信還是國際接軌的華夷之辨,有青年人日益興起的對階層和“資本家”的不滿,也有對于什麼才是最大國情的不同分析。

這些問題怎麼解決?

Sir的回答是

這就不是今天就能解決的,也不是上海能解決的。

今天上海應該解決的是吃飯問題。

當上海陷入困頓,需要外界供給物資時,讓不少人得到了一種身份地位調換的優越感。

今天上海的物資困難,能歸結于這座城市的失敗嗎?

Sir想用《國富論》裡的一句話:

我們的晚餐可不是得自屠夫、釀酒商人,或面包師傅的仁慈之心,而是因為他們對自己的利益特别關注。我們認為他們給我們供應,并非行善,而是為了他們的自利。

上海2500萬人的吃飯問題,是一個龐大而複雜的超級工程。

隻不過我們平時意識不到它的存在——因為它是通過自發的行為,自然而然完成的。

當個人的自主行動被取消後,誰能立刻調動、運轉這個超級工程?

現在上海周邊進入上海的物資,通道是否順暢?

物資抵達上海,怎麼來完成合理的分配和運送?

這些,無一不是比“上海人排外”更值得關切的問題,也更接近造成這次諸多現象爆發的根源。

你可以追問管理者處理疫情不及時的失誤,但不該把對象調換成對決策沒有話語權的被管理者。

你可以反思為什麼馳援上海的物資,沒有得到妥善安排,導緻有的蔬菜、肉類被扔掉。

卻不該指責被困在家中千千萬萬的上海人。

不是他們不需要新鮮蔬菜,不是他們不去珍惜,他們無法參與到分配工作中。

今天在廣州,經曆了昨天緊張采購後,今天很多新鮮蔬菜又連續上架。

真正消除恐慌的辦法不是辟謠,是用實際的保障,給人以信心。

今日,京東為上海地區提供了超過1600萬件米面糧油等民生商品,可以保證上海用戶近一個月的日常供應。

4月9日,京東的首批8萬件母嬰物資送抵上海。

全國多地也開始優化高速公路的管控,保障貨運物流的通暢。

針對不擅長使用互聯網的老人,上海很多物流公司開設助老專車,奔波在養老院和老年小區。

最後。

Sir想來談談“人性”。

很長時間以來,這是一個有效詞。揭露人性的電影,話題會高,标題帶人性的文章,會火。

《釜山行》,喪屍圍城時,人為了活命而顯露的自私。

《饑餓站台》,為了一口食物,人們手握尖刀。

《流感》,女孩沖出來,哭着乞求不要打自己的母親。

夠露骨,夠驚悚。

但你看懂人性了嗎?

或者這樣問——你看到了以後,你要怎樣對待人性?

厭惡、痛恨、自暴自棄:

呵呵,人類。

但這,或許是對災難片最大的誤讀。

災難扭曲、放大了人性之惡,我們應該得到的啟發難道不是

最大的人性,就是不要考驗人性。

不要讓人性陷于災難。

不要讓人在絕境中互害。

解決人性危機,不是從數落開始,不是從對立、清算某個地方人的“劣根性”開始。

是讓人吃飽了飯開始。

本文圖片來自網絡

編輯助理:M就是兇手

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!