· 田野編 · 編者按 ·

如今,所謂正式與穩定的标準就業機會已不再被許諾,不穩定(precarity)是一種全球現象。美國俄勒岡森林裡的蘑菇采集者身處空間與經濟鍊的邊緣,中國平台經濟中的騎手也陷入自營、加盟、衆包等衆多新勞動關系的迷霧之中。相較于成熟工業社會裡新出現的“非正式經濟”,對于很多地區而言,多元靈活而又充滿風險的生計環境從來不是一樁新鮮事。面對不穩定的全球經濟與生計現狀,超越現代化發展觀中對所謂正式工作的假定是覺察與應對的第一步。

本期田野編的作者中堯曾是東非坦桑尼亞某中資企業的“中國經理”,文中他詳述了(包括中國公司在内)的外企近年來所推廣的直銷商業模式,以及這種看似新穎的勞務關系如何利用并加深了當地靈活而不穩定的普遍勞工狀态。在坦外企們以幾近于無的底薪聘請“自由職業者”們并與之合作推銷産品,推銷員們的收入完全仰賴提成,自負勞動後可能一無所獲的風險。文章的第三節以Alex的生活為具體案例,将這種不穩定工作條件置于城市青年生計網絡之中。最後一部分則提供曆史縱深,展示了自殖民時期以來,坦桑城市無産者在各種靈活、不穩定生計環境中與各政府間的博弈互動。

作者 / 中堯

編輯 / 葉葳

在坦桑尼亞,跨國公司發展出了一種新的方式利用勞動力,在其中,公司與勞動者的關系由雇傭轉變為合作。通過将雇傭勞工轉變為自雇個體戶,公司得以實現開支削減和風險規避。蓋伊·斯坦丁(Guy Standing)将不穩定勞工視作一個全球化之後湧現的新現象,認為數字技術協助下的全球化将發展中國家的廉價勞工引入發達國家造成了勞動崗位的不穩定化。然而在像坦桑尼亞這樣的發展中國家,自雇勞動卻有一個不同的背景。通過我在坦桑尼亞為期一年的田野工作以及曆史文獻分析,本文試圖首先展現一種特殊形式的自雇勞動:這種勞工既是無薪的雇員,也是債務關系中的自雇個體戶。本文進一步在坦桑尼亞經濟背景中考察這種勞動形式,指出不穩定勞動不應該僅僅被看作是1980年代全球化之後的結果,早在1950年代,伴随着非洲城市的迅速擴張,街頭小販就已經成為了坦桑尼亞城市無産階級主要的生計形式。這種生計形式是現代化許諾的一個重複失敗。

前言

我于2020年底來到東非坦桑尼亞的一家跨國企業工作,負責銷售管理。在來坦桑工作後的第一次會議上,公司的同事們反複讨論着“自由職業者(freelancer)”的招募和薪酬政策問題,會議全程我都感到十分迷惑,哪來的這麼多自由職業者?為什麼公司需要自由職業者們來完成銷售業務?随着更進一步的了解,我意識到這是一種并不真正“自由”的新勞動形态:在這種勞動關系中,企業将實質上與自己構成勞動關系的工人定位為自雇勞動者,從而降低用工成本,實現靈活用工。這種用工形式之所以會被接受,是因為坦桑城市化以來的零工和自雇勞動傳統。

我所在的公司在坦桑已經經營近十年,主營數字傳媒業務。公司主要業務收入并不來自于實體産品銷售(付費買産品),而主要依賴于傳媒服務費(付費看節目),盡管如此,終端産品銷售總是所有業務開展的第一步,本文呈現的“自雇打工”案例即主要發生在終端産品銷售的過程中。坦桑該細分市場内主要有三家企業,分别是本土品牌A、法國品牌B和中國品牌C,三家公司彼此在銷售模式和用工方式上各有側重。我在所處公司擔任銷售管理崗位前後共計一年,利用業餘時間對公司的“自由職業”雇員進行了簡單初步的田野研究。

自1990年代起,不穩定工作這一現象獲得了越來越多的重視(Standing, 2011)。大多數文獻将其描述為新自由主義全球化之後,在網絡平台技術的輔助下日益增長的外包和分包實踐的結果(Johannessen, 2019;OReilly, Fagan, et al., 1998)。全球化提供了廉價的勞動力,而互聯網使工作外包成為可能。然而,這些研究大多數是在已經工業化或已經工業化的國家進行的。斯坦丁将不穩定無産階級根據來源分為三類,即從工人階級社區脫離出來的人、移民和受教育的人(Standing, 2015),他所描述的是一個典型的工業化城市的景象。在發達國家,不穩定工作也以自雇勞動的形式出現,但将這些勞動形式稱作自雇通常會被研究者貼上“虛假的”、“僞造的”的标簽,因為研究人員傾向于将不穩定工作視為對正常工作的偏離或其衰退(Böheim & Muehlberger, 2006; Harvey & Behling, 2008)。雖然蓋伊·斯坦丁認為不穩定勞工形成的無産階級是一個“新階級”,但傳統的馬克思主義學者、甚至包括一些主要關注全球南方的學者,更傾向于将其視為傳統工人階級的一部分(Munck,2013)。然而,對于那些從未成功實現工業化的國家,不穩定勞工可能既不是一個“新”階級,也不是傳統工人階級的一部分。

如果我們同意普遍的體面工作隻是現代性無法兌現的承諾,那麼,那些放棄了離開部落生活而無法在城市中找到自己位置的城市失業無産者,應該被視為一個獨立的群體。他們既不是已經被資本主義治理術所俘獲的主體(Hardt & Negri, 2000),也不是現代化完成後最終會消失的中間産品,不是被吸附在資本主義邊緣的前現代生産方式下的曆史遺物(Amin, 1976),更不是新自由主義全球化後誕生的新群體(Standing, 2011)。這些“銅帶人”處在資本主義和前現代生産體系之間的巨大裂縫中(Ferguson, 1999)。随着21世紀勞動力的不穩定化,這個群體實際上正在擴大。借由各種各樣的關系形式,他們被不穩定地整合進主流的生産方式當中。

我的讨論會圍繞我的朋友Alex的生計展開,Alex今年20歲,高中畢業後就出來工作了,不會說英語。我本人親自參與了所謂“自由職業者”項目的執行。在項目中我的身份是一名“中國經理”。我和我的對話者的溝通是在我們工作關系結束後的空閑時間進行的。所有信息都是從斯瓦希裡語翻譯過來的,相關人士知道這些信息被記錄下來了。相關個人信息在不影響論述的情況下已模糊處理。

品牌C的産品推銷活動現場

(圖源:本文作者)

“自雇打工”

根據國際勞工組織(International Labor Organization)的定義,“雇員是指所有那些擁有‘有償雇傭工作’的工人,在職者擁有顯性的(書面或口頭的)或隐性的雇傭合同,接受基本報酬,收入不直接依賴于他們工作單位的經營利潤。雇主是那些用自己的名義工作或與一個或幾個夥伴一起工作的工人,他們的工作類型被定義為‘自雇工作’(即薪酬直接依賴于産出的産品和服務所帶來的利潤的工作)”。一般而言,自雇老闆和受雇工人之間本應是雇主與雇員的區别。這兩身份本不易混淆。但在下文中我們将描述一種勞動形式,其中勞動者既是雇員工人也是自雇老闆。

在東非,大多數電子産品都是通過代理商(wakala)銷售的,他們的實體店遍布整個國家。這些代理商以高于進貨價的價格把産品賣給終端用戶賺取差價。一般來說,廠商總是傾向于減少他們和客戶之間的中間商的數量。開展直銷,既可以增加廠商的單筆收入,又可以提高銷售量。直銷發展的核心難點是團隊管理和成本控制。正是直銷的推廣産生了對自雇個體戶的需求。

(1)工人

為了實現從中間商模式到直銷的轉變,企業開始大量使用“零工”:這些臨時工的工資僅為正規員工法定最低工資的一半;但在人數最多的時候,其數量甚至超過了正式員工的數量。零工的主要工作就是銷售,即穿着印有公司标志的制服,拿着産品挨家挨戶敲門推銷。

推廣的方式有不同的兩種。第一種,銷售人員隻是一個個地敲門,或者攔截路人推銷産品。這些零工需要在工作中面對一次又一次令人沮喪的拒絕。第二種則需要投資租賃音頻系統。當有音樂時,人們會聚集在音樂周圍,趁機推銷就可以産生更多的收益。不僅是消費者,零工們也喜歡音樂。Alex說,整個項目中最令人享受的部分就是和朋友們一起在音樂中工作。但由于高昂的音響設備租金,我們很少租用此類設備。一個推廣項目通常持續十天或兩周。同屬一車的推銷員們也會有日常性的互助,比如冷的時候借件衣服穿,但同吃同住同勞動并不能鍛造堅固的友誼,項目結束之後這些工友們通常都各謀出路去了,很少聯系。

零工們坐着同一輛車開展上門推銷活動

(圖源:本文作者)

零工們有一個類似于薪水的津貼,但這一津貼并不是“收入”,因為它僅僅足夠支付工作中産生的額外成本。按設計,臨時工的薪酬結構是5000先令/天(約2美元)的日結基本工資,加上7000先令/單(約3美元)的銷售提成。因為該推銷項目在城郊或農村進行,故臨時工需在外住宿,與此同時他們在城市中居住的房子仍然需要支付房租。村鎮旅館的單床房住宿費用每晚約10000先令(約4.35美元),為了省錢,臨時工們通常兩人睡一張床,因此5000先令/天的基本工資實際上是用來支付住宿費用的。如果項目是在城内開展,這一基本工資就會被取消。正是基于這一津貼,我們或許可以認定零工與資方之間存在勞動關系,然而另一方面也需要意識到,自由職業者的基本工資接近于零,幾乎無法滿足他們的基本生活需求。他們所有的有效收入都依賴于傭金,這使得他們的工作非常類似于自雇個體戶。資方領導也意識到了這種雇傭和自雇的雙重性,公司銷售部門領導在向團隊解釋政策時會強調,“這項業務相當于我們借給本地人幾十台貨去做生意,能不能做成看他本事,我們再根據業務結果動态調整團隊”。

| 收入 | 支出 |

| 基本工資5000先令 | 住宿5000先令 |

| 提成的期望值5250先令 | 吃飯3000先令 |

在多重的生活壓力下,臨時工會在緊張的預算限制内謹慎地規劃每一筆開銷。根據實際結果測算,每個臨時工平均每天成交0.75單,這些零時工的日薪約為10250先令(約4.25美元)。減去用于住宿的錢,相當于每日收入中約有5250先令(約2美元)的剩餘用于吃飯,這個錢在鄉鎮裡大概剛好夠一個人吃2餐帶肉的食物。人們也可以選擇少吃或者吃更便宜的食物(如烤玉米),實際上Alex告訴我,他一天的飲食開銷大約3000先令(約1.3美金)。如同德斯蒙德在《掃地出門》中所說,貧窮并不是一個單一的狀态,即使在看起來已經不能更貧瘠的地步裡,窮也是一個可以拉出不同難度級别的譜系。推廣項目每隊8人,在我近距離參與的一次項目中,4位是19-23歲的青年男生,4位是30歲以上的中年男子。據同事稱,這些中年人家中還有孩子等待養育,因此人們可能會選擇在車裡露宿,或每天隻吃一頓以攢下更多的錢補貼家用。這4.25美元有各種各樣的使用或不使用的方法。這個日薪标準在市場上屬于中規中矩的價格,既不算高也不至于低到無法招徕工人,屬于無技術要求且無資本投入的臨時工崗位的正常價格。對于Alex這樣既無貸款也沒孩子的青年來說每天尚能有些結餘,已經是還不錯的活計,如果沒有家人生病之類的更急迫的事,隻要有這樣的機會,Alex都會參加。

(2)在債務中生産

直銷要求将一些貨物交給沒有與公司簽訂書面勞動合同的自由職業者。除了不成文的勞動契約以外,被給出的貨物也構成了自由職業者與公司之間一個不成文的債務關系。這種關系由一個數字标簽标定。技術标識着物品所有權并制造了一種特殊的債務。

在直銷過程中,一旦零工帶着貨物逃跑,公司将很難追蹤到他們。數字控制成為了解決方案:每個産品都有一個數字标簽;産品售完後必須由公司在系統中進行注冊,否則就無法使用。因此,隻要貨款沒有交還給公司,被盜的貨物就不能使用。在貨物交予零工之後,工人與公司之間事實上構成了一個債務關系,他要麼需要将貨還給公司,要麼要将售得的錢分一部分回去。當債務仍有待償清時,債務契約通過數字控制來标定;而當違約發生,債務關系将直接浮出水面。

在薪酬待遇可能進一步降低的時候,集體抗争偶爾發生,工人們會暗示一旦繼續降薪就将集體罷工。而拒不“還債”則可視作對債務約定的個體拒絕——即使存在數碼限制,零工也可以把産品賣出去,許諾顧客以後再激活它。在收到錢後,零工直接攜款逃跑,給顧客留下無用的産品。這種卷貨逃跑的行為也多發于降薪計劃推行的時期。

當攜款逃跑真實發生,我們幾乎不可能找到實施偷竊的零工來負責。作為一名坐在辦公室裡的管理者,我工作的大部分時間都花在了處理債務問題上。所有賒出去的貨物都以應收帳款的形式被财務記賬,當确認欠款無法收回,一般的處理程序是先報警,再找到保險公司盡量獲得賠償。卷貨逃跑也發生在有合同的正式工人身上。一次,我團隊的一名正式員工在負責跟車管理直銷計劃時恰逢妻子生育。他無力支付醫院費用,所以把公司給他的貨物拿去賣了,而沒有把錢還給公司。考慮到他的家庭情況,我不想報警抓他,與他進行了一次又一次的還款協商,并要求他寫下了承認此債務存在的字據,字據中清晰地将這一關系表達為“債(deni)”。此事最後仍然以他的失聯告終。他失蹤後我向警察報案,警察告知我們該案件已經立案,但并沒有采取實際措施。在另一起案件中,一名盜竊公司貨物的正式職工被舉報到警方,但首先是公司将他控制住并押送到警局,該職工才得以落網。警察在保護财産方面所能做的事情相當有限,企業想要保證自己的順利運營,技術成了最可靠的方式。

作為外資公司,中國公司很難在當地法院打赢勞資糾紛的官司。但是有時候不訴諸勞動法是勞資雙方的共同默契。根據法律,雇傭工人每月最低工資大約是30萬先令(約130美元)。如果零工工作超過三個月,公司必須評估他的工作以決定是否轉正,因此臨時工很少被連續雇傭超過三個月,這反而一定程度上加劇了職位的不穩定性。但有些連續為公司工作的臨時工也并不會在三個月之後借此向公司提出轉正,因為這樣做的後果很可能是他以後連臨時工的工作機會都沒有了。

我所在的公司并不是使用自雇雇員的唯一案例。同集團的贊比亞分公司在沒有基本津貼的情況下已經建立了大量的無底薪直銷團隊,并被作為樣闆在其他項目國宣講推廣。這樣的靈活用工在各類大型公司十分常見,移動通訊公司Vodacom雇用了大量的直銷隊伍進行類似的上門推銷。太陽能銷售等其他貨值較高的業務領域,這樣的用工也屢見不鮮。資方不斷嘗試将雇傭勞動力轉化為與個體戶合作,從而減少所需承擔的勞動風險和勞動力投資風險。

互聯網經濟崛起後,中國也出現了大量的不穩定勞工,公衆号“至誠勞動者”分析中國外賣騎手的文章《騎手迷雲:法律如何打開外賣平台用工的「局」》以令人敬佩的紮實工作揭露了中國外賣平台靈活用工的發展史。在東非,盡管有現象上的相似,坦桑尼亞城市無産者的政治經濟地位與高度工業化世界的無産者有很大的不同。自20世紀初殖民時期以來,個體經營和打零工一直是坦桑尼亞城市無産者平行進行的生計辦法。打零工和做生意之間的區别經常是模糊的,個體經營者和臨時工之間的重疊在過去的研究中沒有得到足夠的重視。第三節将強調這一背景,并通過這種重疊說明為什麼我們不應該将非洲城市不穩定勞動者視為傳統工人階級的一部分。

打零工與做生意:自雇打工的經濟背景

對于部分曾經有過穩定收入和體面工作的發達國家工人階級而言,自雇勞動可能是直到新自由主義全球化之後才進入視野的勞動形式。但對于坦桑無産者而言,自雇勞動和零工的結合是近一百年來一貫如此的傳統生計。坦桑尼亞城市無産階級通常需要同時進行多種經濟活動,其間界限并不清晰前文所述的”自雇打工“隻是其中一種。

(1)打零工

對于這些無産者而言,日結或次結的工作是十分常見的。這些零工機會的來源十分複雜,我大緻按獲取渠道将其區分為熟人介紹和自行謀取兩類。

熟人介紹的零工通常是跑腿性的或事件性的。比如朋友本應去機場接一個客人,但有事走不開,所以就花錢請人幫忙去接。這種零工規模并不小,我不少朋友都表示,選擇定居的城市時最主要考慮的問題就是在當地是否有足夠的人脈網絡能夠接到數量足夠的零工以維持生計。家庭和朋友關系是這種生計的前提,與此同時,這些關系不僅帶來了零工的機會,正如我們稍後将看到的,做小生意的機會也嵌入在同樣的網絡中。

自行謀取的零工則主要是純粹的體力勞動,比如摩托車駕駛、三輪車駕駛、貨物裝卸等。對于各類司機而言,零工和自雇小生意之間的界限也很模糊。像城市小販一樣,摩托車司機也必須自己尋找顧客。更典型的零工是做裝卸工人。每個城市的商業中心都會有許多城市遊民在街上閑逛。當載滿貨物的貨車來到店門口時,他們就會聚集在卡車周圍,以便有機會參與卸貨,獲得報酬。零工的類型五花八門,通過這些例子,我們可以看到人們正在努力将他們的勞動商業化,雖然這些機會并不總是可得的。

我詢問過的所有人都會告訴我,坦桑尼亞有大量的零工機會,隻要你願意幹活,餓總是餓不死的。然而在實際操作中,由于種種原因,人們并不時時刻刻都能找到合适的零工機會,Alex總是在特别積極地尋找各種可能的工作,甚至口頭表達過“隻要醒來我就想工作”,盡管如此,待業仍是常态。

除了有日薪的臨時工作,一些可以學到技術的無薪學徒崗也是可能的工作選擇。一次沒貨的時候,我閑聊問Alex他在幹什麼,他說自己在修車鋪工作,我很驚訝他竟然還會修車,他告訴我他隻不過是當學徒工,希望學門手藝,所以是無薪的。沒過兩天當我又提起此事,他說修車鋪因為債務問題關門了,于是他就沒幹了。在他自己的叙述中,這種待業的狀态被稱作“back to street”,此前他做過的不穩定工作還包括碟片刻錄、街頭賣藥等。

(2)做生意

與勞動力過剩供給相伴随的,是日常生活的商品化。伯利認為,正是日常生活品的商品化為自雇形式的個體經營創造了機會(Berry, 2019)。每天早上,我們辦公室都會有一位提着暖水瓶來賣早餐粥的中老年婦女,一杯粥500先令。自殖民時代以來,這就是坦桑城市遊民最典型的工作形式。我之所以堅持将上文提及的勞動形式稱作“自雇”打工,而不将其認定為某種假扮作自雇的新自由主義勞務關系,是因為對坦桑本地人而言,這種“自雇打工”隻是街頭叫賣烤玉米的某種更低投入、更高收入的版本。

坦桑的城市居民已經習慣了把做生意當作基本的生計來源。你可以在幾乎每個紅綠燈路口看到試圖販賣小商品的小販。與這些小販相似,由于正式工作的收入之低,我工作中認識的大部分正式員工都有自己的小生意,他們售賣的産品以衣物或電子産品為主,人們依賴Facebook和Whatsapp等社交媒體進行宣傳和客戶聯絡。招聘面試中,大量的男女應聘者都有在社交媒體上做小生意的經驗。公司有位在職員工甚至給他的whatsapp設立了類似于淘寶客服的自動回複,有一次我找他讨論工作,直接收到了“歡迎光臨我的店鋪,顧客就是我的上帝”的自動回複。一位正式員工告訴我,生計可以分為三種,自己做生意、有正式工作、打零工,其中自己做生意被認為是最好的,打零工最不好,正式工作居間。我的朋友Alex與家人的個體戶經商經曆也說明了這一點。

因為哥哥有個體面的服裝店,Alex從幫哥哥做衣服開始,逐步攢下了自己的一點小錢。所謂“做衣服”,實際上是給衣服印花,店老闆會從市場買來純色的衣服(如純白T恤,純黑衛衣)自己再加工,這些衣服一般來自肯尼亞内羅畢。加工使用的工具是一個木框框起來的硬布,硬布上有印花镂空或會做薄,成了印模,工人們拿着噴筒往模子上噴,就可以把印花印上衣服。這項工作并不難,所以一般都是來貨的時候家庭小作坊一次性做完一批貨,用工比較零散。由于要考慮噴塗的位置、印花的選用、顔色的搭配、該工作有點類似于繪畫。Alex很喜歡這些關于潮流和時尚的創造性工作,無事可做的時候也會在屋裡練習畫畫,他向我展示過他的習作,似乎是一張丙烯畫,畫得确實一般般。這個工作模式頗像《跨越邊界的社區》中展現的浙江村早期的家庭成衣作坊,來打工的親屬攢下一些錢之後就可以開設自己的店面了。

Alex哥哥的服裝店,左為印框(圖源:本文作者)

高中畢業兩年,Alex也攢下了一些錢,雖然并不多,但足夠他在路邊開一家自己的服裝店。這個店大概8平米左右,實際上是租了一塊地,然後用長木條和塑料布搭起來的沿街小棚子。棚子裡挂滿了各種各樣的衣服,有的看起來像二手的。和哥哥的店裡不同,他自己店裡的衣服大多并沒有經過再加工。這樣一個店的地租每月大約30000先令(約13美元),每月銷售進賬大約有350000先令(約152美元),也得看生意好壞。粗略算下來,扣除進貨成本,每月結餘大概剛好夠他的三餐加房租,如果日子過得緊些也許還有剩餘。Alex的弟弟弗朗西斯最近正在等待一份公交車售票員的工作,沒事的時候就會幫哥哥看店。如果弗朗西斯在店裡,Alex就可以到外面去尋找其他的零工機會。故而雖然他的主要收入來源是這個服裝店,但是他在就業市場上呈現出的面貌卻通常是一個臨時工。

Alex的服裝店

(圖源:本文作者)

到2021年底,Alex的現金儲蓄總額隻有大約15萬先令(約合70美元)。由于服裝店的收入隻夠Alex的日常開銷,這些儲蓄的主要來源就是各種零工。除了日常開支和緊急情況,節省下來的錢主要用于兩個方面:翻新自己的店面和組裝摩托車。Alex希望将來能成為一名摩托車司機。成為摩的司機不僅是一件很酷的事,也意味着一個新的較穩定的生活來源。由于打零工和做生意都不需要全勤投入,這兩個方向對Alex而言并不矛盾。

打零工(勞動收入)和做生意(投資收入)之間構成了一種積極的互動和補充,共同維持着個人消費與投資。它們的界限往往是模糊的,其(不)穩定性和收入之微薄倒是頗為相似,并且也可能依賴相同的資源和關系。Alex既不是标準的工人,也不是資本家。他所做的不過是盡其所能地謀生。與新自由主義全球化所創造的發達國家的零工經濟新現象不同,自20世紀初坦桑尼亞城市化進程開啟以來,坦桑尼亞無産者的生計就幾乎一直如此:正式工作總是稀缺的,勞動力總是過剩的,零工總是要很努力才能找到;賣的商品種類可能有差異,但賣東西的做法總歸區别不大。

混混、小販與“忙人”

在坦桑的日常生活中,mishemishe和machinga是兩個極為常見的詞。其中,斯瓦西裡俚語mishemishe起源于英文“mission”,是說那些忙這忙那的人,其指代範圍十分寬泛;machinga則具體特指其中的街頭賣貨小販。不過,這兩個概念都是最近幾十年才出現的,1960年代以前,這些人被殖民政府統一識别為wahuni,這個詞的意思就是“混混”。從殖民晚期至今,人們的道德觀念和國際政治經濟環境都發生了巨大的變化,但是朝向城市無産階級的驅逐以及城市無産階級的生計方式卻一以貫之。

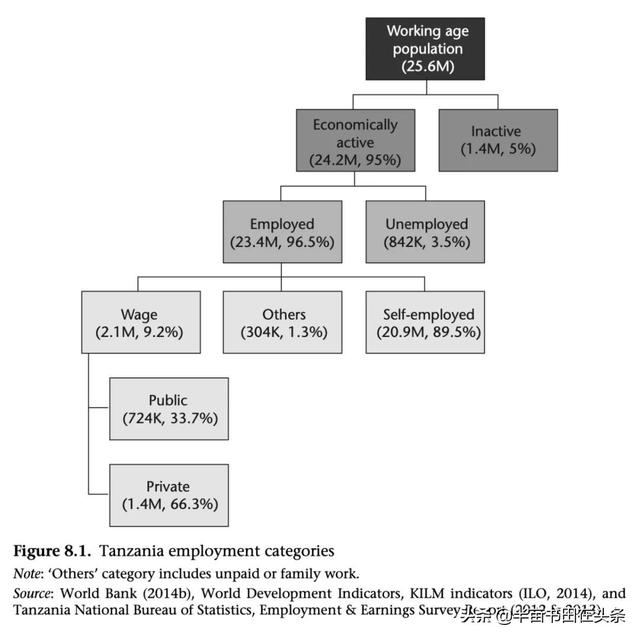

自殖民時期開始,對于坦桑這片土地上的執政者而言,城市街頭遊民就一直是令人頭疼的問題。20世紀上半葉,坦桑最大的城市達累斯薩拉姆經曆了快速的人口擴張(從1948年的6.92萬增長到1961年約16萬)(Burton 2005: 195),大量農村青年來到城市,但城市并沒有為這些人提供足夠多的工作崗位,許多坦桑人依靠在城市街頭兜售小商品維生。根據ILO數據,1955年包含農林業勞工在内,坦噶尼喀主要行業支薪勞動者共計約41.3萬人(Bellucci & Ecker 2019: 39),不到當時全國人口的5%。這一比例在随後的五十年間雖有變化,但仍然不高。根據世界銀行數據,坦桑尼亞支薪勞動者占比從2000年的6.8%增長到2010年的12.6%(Ibid.: 43)。與雇傭勞動的增長伴随的是城市人口更快的擴張,2012年坦桑全國人口普查數據顯示,達市人口已增長到436萬(Tanzaninan National Bureau of Statistics 2012),大緻相當于1948年的63倍。在這樣的就業形勢下,“自雇”始終是維持生計的主要方式。有研究稱(Adam, Collier & Ndulu 2017: 173),2014年左右,坦桑尼亞适齡勞動人口中約有82%的人的勞動形式為自雇勞動,支薪勞動者約隻占适齡勞動人口的8%。

世界銀行2014年的報告顯示的坦桑勞動人口勞動形式分布。此報告為全國人口統計數據,從2012年的數據來看,首都達累斯薩拉姆的人口将近占據全國人口的十分之一。

根據安德魯·伯頓(Burton,2005)和艾莉·特裡普(Tripp,1997)的梳理,城市無産者的遭遇大緻可以以建國初期和結構調整為節點劃分為三個階段。

殖民時期,達累斯薩拉姆的殖民官員将城市無産者識别為wahuni,他們被視作道德敗壞的潛在犯罪分子,殖民政府曾多次下達指令驅逐低端人口。但由于治理力量的薄弱,驅逐始終雷聲大雨點小,記錄在案的驅逐案例從1938年的32例增加到1958年的2034例(Burton 2005: 251)。殖民晚期城市驅逐力度的增大醞釀了城市無産者對殖民者的不滿,觀察到這一日益擴大的對殖民統治的不服從,當時領導民族獨立的坦噶尼喀非洲人國家聯盟(Tanganyika African National Union,TANU)将這視作擺脫殖民統治的希望。然而獨立之後的坦盟政府卻幾乎沿襲了同樣的驅逐政策。在尼雷爾的社會主義指導思想下,獨立後的坦政府對沒有正式工作的城市無産者進行了更加強有力的驅逐,這一驅逐在1983年通過的人力資源法令“Nguvu Kazi”中達到了巅峰。這一階段的驅逐伴随着Ujamaa政策的同步施行,大多是倉促而缺乏整體規劃的。1976年9月1.1萬名無業遊民被識别并被要求搬進30個在達市周邊建立起的Ujamaa社區,頭兩個月隻有150人自願入社,采取強制措施之後10天内搬進了1000人,然而由于後續的配套規劃并未跟上,人們搬進Ujamaa社區後無所事事,不知從何開始新生活,不久之後人們就紛紛逃離Ujamaa回到了城裡(Burton, 2007)。

圖片内容為《清除不良人士條例》“Removal of Undesirable Persons Ordinance”(圖源:轉引自Andrew Burton, African Underclass, p.261)

在這兩個階段中,盡管正式工作機會稀缺,但從收入上而言正式工作仍高于非正式工作。但到了1980年代,坦桑尼亞經曆了嚴重的經濟危機,在此期間正式雇傭工的工資大幅下降以緻幾乎不能糊口,正式工作崗位大幅度裁員,人們開始越來越多地轉向副業尋求生計,起初隻是小部分人開始嘗試私營經濟的運作,随着民間自發行動的日益增長,政府開始逐步放開對相關私營經濟的管制禁令,人們依靠逐漸形成的非正式經濟網絡度過了艱難的80年代。承襲斯科特的思路,艾莉·特裡普的作品《改變規則:自由化的政治與坦桑尼亞的非正式經濟》出色地考察了這一過程中自發的非正式經濟行動對正式制度變遷的推動(Tripp, 1997)。如今非正式經濟的從業者不再被視作純粹的街頭混混(wahuni),他們有了一個新的名字,“Mishemishe”。

從Wahuni到Mishemishe,城市無産者實質性的生計方式并未發生明顯的轉變,改變的是政經環境和道德觀念。建國以前,殖民政府将離開部落來到城市的非洲青年整體性地視作道德敗壞的人群,認為他們一方面失去了傳統部落習俗的約束,另一方面又沒能成為現代公民,是城市中犯罪、不道德行為高發的群體,與這一觀念相伴随的是城市中的種族區隔政策,以及wahuni這一污名化的表述。

建國以後,坦盟政府以不同的形式延續了驅逐。其中,magenge群體是一個典型的例子。這一時期城市無産者一個重要的生計來源是在街頭販賣熟食(類似于上文提到的賣粥婦女),他們有時會在街頭直接架起爐子烹煮食物,圍繞着竈具還會搭起棚子,形成類似街頭大排檔的地方,這個大排檔中賣食物的人就被稱為magenge。由于這樣一個大排檔也是社交的場所,所以magenge一詞有時也包括混迹棚中的食客們。這一時期坦桑政府對magenge展開了持續的驅逐,達市市議會主席曾用“如鲠在喉”表達過他對這些人的厭惡。驅逐理由變化多樣,坦盟政府曾使用過民族主義、社會主義、甚至是傳統主義的話語來為驅逐城市無産者正名。

今天,直接針對城市無産者群體的驅逐不再那麼頻繁,但也并未絕迹。2002年末,達市計劃将市中心的街頭小販們(machinga)集體遷移到城郊重新安置,但由于machinga在城郊無法維持生計,他們像社會主義時期一樣紛紛跑回了市中心,11月31日警察使用催淚瓦斯和槍械與machinga展開巷戰,試圖将他們重新從街道上驅逐出去。不過這樣明顯的正式沖突并不常見,盡管官方法律規定成為machinga需要持證在規定區域上崗,但大量的街頭售賣者也并不真的有證,也經常在規定區域之外進行商業活動。

從殖民統治下被污名化的“混混”(wahuni),到讓社會主義政府“如鲠在喉”難以安置的小販(magenge),再到今天詞義相對中性、卻仍随處可見的“忙人 ”(mishemishe),對大多數城市坦桑人來說,體面、穩定的工作從未成為一種普遍的生計。這種不穩定性既不是一個新現象,也不是穩定工作崗位的一個退化品,它就是東非城市無産階級恒常的生計方式。嚴肅對待這種生計方式意味着承認現代性對于穩定工業化工作之承諾遭遇了恒常的失敗。自從坦桑尼亞開始城市化以來,這些“不被需要的”“不事生産的”人們一直在尋找自己的生計方式。不穩定無産階級有着比全球化更為悠久的曆史這一點并不意味着這個詞是無效的(Munck, 2013)。傳統的工人階級叙事難以在資本主義生産體系中定位不穩定無産階級這一點反過來提醒我們,有必要超越20世紀發展主義的承諾(Ferguson & Li, 2018),對不穩定工作所廁身的政經環境作出更具體的考察,超越對勞動和體面工作的關注,我們将可以觀察到城市無産階級和他們生計來源之間超越雇傭勞動之外的其他關系形式。

作者簡介

中堯,TyingKnots Contributor,一直在自學人類學,剛剛PhD申請全聚德。

Reference:

Berry, S. S. (2019). Entrepreneurial Labour. In S. Bellucci & A. Eckert (Eds.), GEN- ERAL LABOUR HISTORY OF AFRICA: Workers, Employers and Governments, 20th–21st Centuries (p. 457-474). Woodbridge: James Currey.

Böheim, R., & Muehlberger, U. (2006). Dependent forms of self-employment in the UK: Identifying workers on the border between employment and self-employment. Retrieved from http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.882060

Braverman, H. (1974). Labor and monopoly capital: The degradation of work in the

twentieth century. New York: Monthly Review Press.

Burton, A. (2005). African underclass: Urbanisation, crime & colonial order in dar es salaam. London: the British Institute in Eastern Africa.

Burton, A. (2007). The Haven of Peace Purged: Tackling the Undesirable and Unproduc- tive Poor in Dar es Salaam, ca.1950s-1980s. the International Journal of African Historical Studies, 40(1), 119-151.

Doogan, K. (2009). New capitalism? the transformation of work. Cambridge: Polity Press.

Edwards, R. (1979). Contested terrain: The transformation of the workplace in the twentieth century. New York: Basic Books.

Ferguson, J. (1999). Expectations of modernity: Myths and meanings of urban life on the zambian copperbelt. Berkley: University of California Press.

Ferguson, J., & Li, T. M. (2018). Beyond the Proper Job: Political-economic Analy- sis after the Century of Labouring Man Institute for Poverty, Land And Agrarian Studies. PLAAS Working Paper, 51.

Graeber, D. (2011). Debt: The first 5,000 years. New York: Melville House. Graeber, D. (2018). Bullshit jobs. New York: Simon & Schuster.

Hardt, M., & Negri, A. (2000). Empire. Cambridge: HARVARD UNIVERSITY PRESS. Harvey, M., & Behling, F. (2008). The Evasion Economy: False Self-Employment in the UK Construction Industry. Retrieved from htt

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!