愛新覺羅·溥儀是出了名的軟骨頭,

這可能跟他的個人經曆有關。

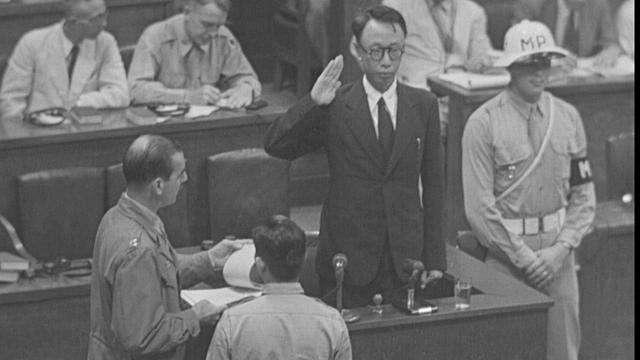

愛新覺羅溥儀

三歲懵懵懂懂就當了皇帝,六歲就被迫退位。

這本該歡快的童年經曆的是什麼玩意兒?

雖然之後一直被養在深宮,到了12歲又莫名其妙地被張勳複辟扶持上位,

然後志得意滿大封群臣,但不到一個月又被趕下台。

這哪裡是皇帝,簡直就是一輩子的傀儡。

二十歲被轟出北京,在各個割據勢力之間輾轉反側。

溥儀也曾掙紮過,他在《溥儀日記》裡寫道:

“我過的這是什麼生活?我甯可不做這樣的主子……

這時候日本人給我銜來了橄榄枝……”

——他之所以到東北做僞滿洲的頭子,也是自尊心受到嚴重打擊。

他感覺自己就像是各個軍閥的玩物,雖然養在深宮,但沒有人給他足夠的尊重。

在日本人那裡他确實得到了神一般的待遇,然而不過是個更大的傀儡而已。

日本投降時,溥儀已經是徹底的奴才了。

據《溥儀日記》描述:

當吉岡告訴了我“天皇陛下宣布了投降,美國政府已表示對天皇陛下的地位和安全給以保證”,我立即雙膝跪下,向蒼天磕了幾個頭,念誦道:“我感謝上天保佑天皇陛下平安!”吉岡也随我跪了下來,磕了一陣頭。

帶頭給日本天皇下跪,這奴才也真是夠卑躬屈膝的了。

然而就是這樣的軟骨頭,卻有一位有氣節的老爸。

溥儀的父親——愛新覺羅·載沣是氣質高貴的真君子。

載沣

他相貌堂堂,性格穩重。

當年出入宮廷的美國醫生曾這樣描述:

“攝政王(載沣)緘默少語,相貌清秀,眼睛明亮,嘴唇堅毅,腰闆筆挺,雖不及中等身材,但渾身透露着高貴。”

載沣是個硬骨頭。

1901年,辛醜條約後,他被委派為頭等專使大臣赴德國道歉謝罪,

在德國皇廷,他拒絕向德皇下跪,堅持大義,讓德國人為之側目,是條漢子。

載沣的父親是醇親王愛新覺羅·奕譞,奕譞的老婆是慈禧太後胞妹,

因為這層關系,慈禧太後對奕譞的孩子們特别關愛,有道是姨親姨親,沒了姨娘不是親嘛。

所以奕譞的第二子載湉被立為帝,是為光緒帝;

奕譞的其他兒子,如載洵、載濤都很受慈禧關照。

但載沣為人沉默寡言,一開始并不為慈禧所看重。

載沣這人比較有意思,其一切行動準則,概括地說,就兩個字:照例。

無論什麼季節,他的飲食、穿戴、發式,甚至有病吃什麼藥,下人都不用請示,

因為他們知曉,王爺的回答一定還是照例。

在肩負國家重任,手握王權時,載沣是如此,遵循舊制——“照例”行事,不越雷池半步;

對王府的生活開支費用,他也是如此,“照例”不聞不問,府中一切大小事物皆由其母劉佳氏管理。

當時,慈禧收養了心腹重臣榮祿的女兒蘇完瓜爾佳·幼蘭,立為養女。

幼蘭長相非常一般,慈禧有心,把她指婚給大帥哥載沣。

當時載沣的生母劉佳氏已為兒子定親,而且載沣對那女子有意,便奏告慈禧太後。

慈禧卻堅持給載沣指婚,劉佳氏隻有将兒子已訂之婚退親。

對此載沣是郁郁寡歡,可是沒有辦法。

但是這件事給他帶來了很大利益。

“戊戌政變”之後,慈禧就想着廢掉光緒,光緒又沒有兒子。

慈禧和光緒的關系越來越差,想另立皇帝,

但載沣沉默寡言,對哥哥光緒帝也是心懷憐憫,慈禧對他不放心。

1908年,光緒帝病重,慈禧太後下令将載沣的兒子溥儀養育在宮中。

消息傳來,醇王府頓時發生一場大亂。

溥儀的祖母老福晉劉佳氏剛聽完載沣帶回來的的懿旨就暈厥過去。

未來的皇帝溥儀此時剛會走,連哭帶打不讓内監抱走。

載沣沒辦法,隻能解開母親拉着兒子的手,放溥儀進宮了。

他知道溥儀這一去,自己可能就站在風口浪尖了。

果然,11月14日,光緒帝去世,慈禧太後命溥儀繼承皇位,

同一天,慈禧太後病逝。

因為溥儀年幼,載沣和光緒皇後隆裕太後攝政。

根據溥儀《我的前半生》描述,溥儀即位大典時,尚且年幼,一個勁的哭。

載沣在旁邊忙勸他說:“别哭了,别哭了,快完了,快完了!”

有人說,這就預示着清王朝的滅亡。

事實上,隆裕太後也跟慈禧不同,并沒有多大野心,

袁世凱篡位後,還想着收她做小老婆;

載沣呢,說實話還不如隆裕太後。

載沣為人寬厚,對親對友從來都以誠待人,謙虛和藹。

這是個老好人,根本就不适合做政治。

他讷于言詞,說話甚少,與親友兄弟們在一起時,總是一位沉默的旁聽者。

他最讨厭應酬與交際,凡是來醇王府的人,無論呆多久,他一般不輕易留飯,照例是淡淡漠漠的。

即使是對待自己的親戚本族的慶吊大事,他也隻是露露面,寒暄幾句,便趕忙起身告辭,留下其他人哭笑不得收拾殘局。

以晚晴的腐朽,别說這一對搭檔,就算慈禧太後多活兩年也無力回天了。

三年後,清朝滅亡,溥儀退位。

載沣也樂得自在,下野回自己的書房養生去了。

這位仁兄回到家便對福晉幼蘭說:“從今天起我可以回家抱孩子了!”

他這種全不以大清天下為念的态度,把幼蘭氣哭了,

她告誡孩子們:“長大了萬不可學阿瑪那樣!”

這倆夫妻倆很有意思,載沣完全沒脾氣,幼蘭卻是一個不服輸的人。

溥儀在紫禁城暫住時,與端康太妃因範一梅辭退事件爆發激烈沖突。

幼蘭與婆婆劉佳氏一同被端康太妃召入宮中,受到嚴厲呵斥。

幼蘭個性極強,哪裡受得了兒媳婦兒的氣,從宮裡回去後就吞鴉片煙自盡,時年37歲。

此後載沣一直跟側福晉鄧佳氏過日子,沒有再娶,也算是清流了。

1917年,張勳複辟,溥儀又做回了皇帝,很多人都勸載沣親政。

可是載沣不為所動,痛斥這是“胡鬧”,

仍然看書下棋抽鴉片煙,自号“書癖”,此時他隻有34歲。

于是很多滿清遺老稱他為窩囊廢、書呆子。

民國成立後,有一次,孫中山造訪醇親王府,載沣不想見,

但是人家畢竟是大總統,隻能硬着頭皮接待。

孫中山毫不吝啬地将這個庸碌王爺誇贊表揚了一番,

說他有政治遠見,性格開明等等。

載沣隻是一笑而過。

溥儀跟他父親不同,他一生中做過無數次傀儡,總是被别人挾持。

所以他的心氣反而是很高的,一直妄想獨立。

可惜從人格上來說,溥儀從沒有獨立過。

當溥儀把一切希望寄托給日本人,準備親赴東北的時候,

載沣多番勸導也沒用,便沒有再強求。

溥儀到東北建立滿洲國後,曾多次要載沣全家搬去,把前景說得一片光明,

日方代表也屢次來勸說載沣遷往長春,而載沣總是婉言謝絕。

他一直把最小的兒子溥任,最小的女兒韫娛、韫歡留在身邊不放。

他認為全家去東北是愚蠢的,一旦陷入圈套,必将落得任人宰割的下場。

身為父親,載沣也不是沒去找過兒子。

1934年,載沣赴東北滿洲國和溥儀聚了一個月,之後返回北平。

這次團聚之後,溥儀在日記裡這樣評價父親:優柔寡斷、懦弱無能、難成大事。

呵呵!這就是一個軟骨頭對一條漢子的評價,

所以我說溥儀活到最後也沒活明白。

你自己倒是有本事,成什麼大事了呢?

事實上,載沣這個人還是非常的傳統,

他對溥儀,實際上已經失去了父子之間的那種感情,

更多的是一種君臣之間的情誼。

根據溥儀《我的前半生》記載,自己登基大典後,父親來看他:

“父親神情嚴肅,不苟言笑,我打量了他一會兒,才發現他比自己還緊張,總共在宮裡待了不過兩分鐘,他隻聽我背誦了一小段課文,便聲音含混地說:“好,好,皇帝好,好好地念,念書吧!”說完起身就走。”

父子相見,居然是這樣的情形,普通百姓人家恐怕很難想象。

溥儀還引用民國期間在紫禁城内任職的遺老的話這樣評價父親:

“與王公大臣常相對無言,即請機宜亦嗫嚅不能立斷。”

而周恩來總理則認為:

“載沣是在特定的曆史條件下當上攝政王的,他不具備這個能力,也無法承擔曆史重任。他後期在辛亥革命中的表現是好的,也沒有積極進行複辟活動。他自己從未任過任何僞職,表明了民族氣節,是一個愛國者。”

可歎!

一個親兒子到了知天命之年還不如總理理解自己的父親,

我真為溥儀感到悲哀!

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!