阮元在《南北書派論》中揭橥六朝時期的南北方書法判若江河,“南派江左風流,疏放妍妙,長于尺牍。……北派則中原古法,拘謹拙陋,長于碑榜。”雖說其時南北方在經濟、學術、文化上所處的進程不一樣,北方一切師法中原古制,保守落後,南方則先進得多。南北書法也存在很大的不同。但是用不同載體不同功用的碑和帖來進行南北書法的比較,雖能更大程度地彰顯不同之處,卻不盡科學。這與阮元的時代少見南方的碑刻與敦煌石室寫經不無關系。所以,搜集到許多南朝碑版的康有為不同意南北書派的說法,認為阮元“妄以碑帖為界,強分南北。”[i]

劉濤先生在他的新著《中國書法史·魏晉南北朝卷》中對阮元比較方法的“顯同昧異”有深入的讨論。在對東晉銘刻書迹雙重處境的研究中,劉濤先生對南北書法的關系有了全新的認識。他認為,“這類以‘斜畫緊結’為共同特征的新體楷書(劉濤先生稱之為洛陽體,詳下),楷法遒美莊重,接近東晉王獻之《廿九日帖》和南朝王僧虔《太子舍人帖》的楷書。”[ii] 在我為該書撰寫的一篇短評中,我談到在南方新體與北魏洛陽體之間建立起承襲關系,是非常大膽而新穎的推測,但也值得讨論。劉先生顯然将“一拓直下”的用筆與“斜畫緊結”的結構視為南方新體的專利了。[iii]

客觀地說,南北書法所處進程并不相同,書法在社會生活中的作用也有很大差異,由于北方章程書與行狎書的缺失,又在客觀上加大了比較的困難。劉濤先生的思考與研究給我許多有益的啟發,促使我繼續深入下去。我認為南方新體與北魏洛陽體之間并不具備可比性,洛陽體的形成與當時的寫經書法有很大關聯,在體式的形成上,“刀勢”也是洛陽體中一個不可忽略的因素。

一 不可比的理由

1 南北書風的不同企向

魏初重崔、盧之書,清河崔氏、範陽盧氏在在十六國時期即以書著名,他們的書法代代相沿,世不替業。崔學衛瓘,盧習锺繇,并習索靖之草。應該說南北書法的源頭并沒有什麼兩樣。并非像人們想象的那樣,北方世族隻學篆隸書,崔玄伯“善草隸行狎之書”,崔浩也常受人之托寫《急就章》。《魏書·崔浩傳》雲:“浩書體勢及其先人,而巧妙不如也。”這說明北方大族的書法代代相襲,保守而沒有突破。與這種守舊的作風不同,南方士人将書法當作一門巧藝學問來展現個人的風采,不惟在技法上詳加研究,對自己的書名也極為看重。王洽與王羲之書雲:“俱變古形,不然至今猶法锺張。”庾翼與都下書雲:“小兒輩乃賤家雞。”王獻之每有佳書與謝安,謂必存錄,謝安辄題後答之,有時裂作校紙,獻之以為恨。這些例子表明,東晉士人對個性與書名的不朽都有自覺的追求。這使得南方的書法風氣與北方劃出了一道鴻溝。

特别是崔浩在太武帝太平真君十一年(450)被殺,幾家大族連坐之後,北魏的書法向什麼方向發展,并沒有可靠的傳世名家書法足徵。我們一般認為,北方的行草書尚停留在西晉十六國的草創階段,未能像南方那樣取得長足的發展,并成為書法的主流。今天遺存下來的是大量的北朝碑版,一方面,沿襲漢代、西晉的風氣,北魏“以孝治天下”,且不像南方那樣禁止立碑;另一方面,北方崇佛,造像之風彌漫一時。北魏碑刻中的大宗就是為先人設立的墓志與祈福發願的造像記。它們之間與南方新體會有什麼樣的關聯?

2 書手身份與載體不同

劉濤先生認為,“太和以來,随着一批南朝士人書家投奔北魏,北魏書家的構成發生了變化,由書法背景不同的兩個群體組成:世居北方的書家和投北的南方書家。北魏的南士書家所傳的書法與北方書家必有所不同,當是南朝新妍的書風。随着北魏‘漢化改制’的完成,南方的新書風大受歡迎,迅速傳播,北魏相沿已久的保守書風便悄然發生變化。”[iv]如果果真如劉先生所推測,那麼北方人,起碼是北方貴族對二王的書法并不陌生。何以在王褒入關以後,貴遊子弟翕然學褒書?王褒入關對北方書法的刺激之巨,史書述之甚詳,何以與其一樣重要的東晉、劉宋書家投北,卻沒有同樣的喜劇效果?史載北魏決定遷都洛陽,目的是為了與南方對抗,南方投靠的人未必一來就受到重用。就書法而言,投北南人如果字不太好,自然不會影響北人,顔之推的書法在北方就沒有什麼影響。學習最高門的書家的作品,南北并無差異,魏初學習崔、盧二族的字,不僅因為他們的書法有來曆,跟他們是高門大族亦有很大關系。

退一步說,南方的一些善書者投北,也在局部地區造成了一定的影響。但其影響力不會如劉先生所說的那樣強大:“(北魏)不再以舊體古法為主流,而是洛陽體楷書成為正體。這是北魏書風出現重大轉折的标志,表明新書風已經形成氣候。”[v]這個新書風“就是仿學南朝王書的體式。”[vi]第一,書手的身份不同,他們的文化圈、交際圈并不交叉或重疊。就像崔玄伯,“自非朝廷文诰,四方書檄,初不染翰。”[vii]他的字也不太可能在闾巷流傳,畢竟不是字書。南方更是如此,東晉以後,士流播遷,北來的世家大族皆高标郡望,以自矜異。士庶等級,盛極一時,不唯婚姻不相通,膴仕不相假,即使是起居動作也不相侪偶。二王尺牍的流傳主要是在貴族豪門,而書法的傳授也主要在父兄子弟親戚之間。在書史上留下痕迹的,都直接或間接得到過他們的傳授。下層庶民不可能接觸他們的作品,更沒有可能向他們請教書法。所以由匠人刻鑿的東晉墓志,大多是還是隸書,且因技術上的不熟練,顯得比較粗糙刻闆。我們可以設想,東晉劉宋投北的善書者,影響了他們周圍的一些士族子弟,但這些人與在龍門開鑿石窟雕刻造像書寫刊刻題記的工匠們又有多少聯系呢?第二,載體不同,社會要求與評價不一樣。1,不管是宮觀題榜還是述死者功績的墓碑墓志;是紀功揚威還是刻經造像,祈福穰災,銘石書都要求莊重——樸素而少起伏,輔以裝飾,其要求類似于今天的美術字。現今各地開會懸挂的橫幅一般隻用美術字,而不請書法家來寫,就是為了莊重。銘石體以規矩為鹄的,而不像相聞書可以施展書法家的個性才情。2,銘石書須有古意,在字體上往往比手寫體的演進要慢一拍。碑額、墓蓋上的字有時比正文還要古拙。北魏許多墓志志蓋上的題字多為篆書美術字。锺繇有三體:銘石書,章程書,相聞書。雖是以功用分,而不是以字體分,但什麼樣的功用往往對應着特定的字體。如果說龍門造像題記可以采用南方二王新體楷書,為什麼在曹魏、西晉、十六國和北魏平城時期都沒有将锺繇的章程書施之碑刻,而是三體并行?

二 洛陽體成因探溯

1 從北涼體到洛陽體的形成

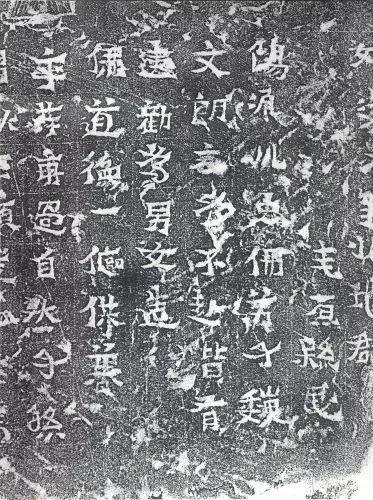

在十六國時期的銘石書中,沿襲三國西晉的隸書體依然很盛行,與漢隸相比,在用筆上,橫畫起筆的折刀頭特征非常明顯,這在東漢末年官樣隸書(如《熹平石經》)的基礎上又加強了其裝飾(美術)性,以顯示莊重。事實上,折刀頭的點畫形态并不具備書寫性,更多的是镌刻過程中一種程式化的巧飾,它的出現與波畫收筆的形态具有一緻性(這種一緻性在下面還要談到,它暗示着某種潛在的榫接關系),這樣的特點在曹魏時代的《曹真殘碑》已見端倪,西晉的《皇帝三臨辟雍碑》(278)【圖1】、《左棻墓志》(300)中顯現得更為明顯。然而,這樣的裝飾并不能挽留隸書的古意。除了用筆之外,隸書勻稱茂密的體勢也是古意的保證之一,但在後趙隸書碑刻《魯潛墓志》中,我們發現,它的波畫與捺畫已經少有從容安祥的意态,如“趙”、“建”長捺的陡峭,“丁”、“于”等字波畫的逼仄。

圖1:西晉《皇帝三臨辟雍碑》(局部)

銘石體書法一方面具有保守性,它的演變進程比較緩慢;但另一方面銘石書遲早要受到當時書法風氣的影響,對流行正體進行程式化改良,以适應碑版的要求。這一點我們從兩京碑刻與簡牍的演變中并不難發現。十六國時期也是如此。我們選擇當時的寫經書法作為參照,因為它們同屬比較莊重的正體字,且都與佛事有關。在西涼抄經《藏初分第三卷》(416)中,橫畫中楷書斜切起筆的用筆方法出現了,但同時收筆繼續保留了挑筆,而且一字之中常常出現“雙飛”,為了取得用筆上的連貫性,楷書中的撇畫與勾畫也同時發生,撇畫與勾畫同隸書中的波畫的區别在于,它不再回鋒收筆。這一方面與斜切起筆的形态相呼應,另一方面也大大加快了書寫的速度。在甘肅出土的北涼《酒泉馬德惠石塔刻經》(426)、《酒泉高善穆石塔刻經》(428)【圖2】、《酒泉田弘石塔發願文》(429)、《酒泉白雙咀石塔發願文》(434)、《酒泉程段兒石塔刻經》、《敦煌口吉德殘石塔刻經與發願文》(426)、《敦煌索阿後石塔刻經》(435)、《敦煌岷州石塔刻經》、《吐魯番宋慶石塔刻經》以及《吐魯番沮渠安周造佛寺功德碑》(445,北涼流亡政權)等大量銘石書迹中,這種寫經書法的體式被完整地吸納了。出于莊重的需要,橫畫的上凸弧度被減弱,起筆的斜切角度與收筆的上挑角度也略微收斂。我們沒有理由認為這是北涼銘石體的偶發現象,寫經與刻經都是佛教的産物,它們的目的都是做功德,在不重義理而重實行的北方都是相當普及的禮佛活動,我們不能否認二者之間的聯系。

圖2:高善穆石塔(上)《高善穆石塔刻經》(下)

北魏的銘刻書法與北涼是一以貫之的。這一方面是因為北涼地處邊陲,毗鄰西域,國中尊崇佛教,“村塢相屬,多有塔寺”。[viii]與北魏國俗相同。《魏書·釋老志》:“魏有天下,至于禅讓,佛經流通,大集中國,凡有四百一十五部,合一千九百一十九卷。……略而計之,僧尼大衆二百萬矣,寺三萬有餘。”楊衒之《洛陽伽藍記》記北魏廟宇之盛:“招提栉比,寶塔骈羅。争寫天上之姿,競模山中之影。金刹與靈台比高,廣殿與阿房等壯。豈直木衣绨繡,土被朱紫而已哉。”[ix]另一方面,百工伎巧向來是戰争移民的主要對象。公元439年,北魏滅北涼後,将涼州僧徒三千人,宗族、吏民三萬餘家遷徙到平城,這中間就有許多高僧與擅長刊刻造像的工匠。主持營造大同石窟的就是來自北涼的昙曜。北魏對百工的管制十分苛嚴,他們的子息隻能習父兄所業,“不聽私立學校。違者師身死,主人門誅。”[x]相信那些移民自北涼的石匠是參與開鑿雲崗石窟的主要技術力量。而孝文帝遷都洛陽之後,營建龍門石窟的也主要是那些工匠的子孫。作為一種家傳的技業,雕制佛像的技術有一定的穩定性,書刻造像記也所如此。現藏于陝西耀縣藥王山博物館的《魏文朗佛道造像碑》【圖3】,立于北魏始光元年(424),其發願文的書法是北魏遷洛以前一件非常重要的作品,它采用的也是左右同時翻翹的體式,與北涼體有所區别的是,它的翻翹十分誇張,而且為了适應橫畫的翻翹,字畫的撇、捺、豎等下引與旁引的筆畫也向兩邊翻翹,整體形态呈四邊向内凹的“ 口 ”形。這說明造像記的書刻在不同時間不同地點是處于變動狀态的。

圖3:《魏文朗佛道造像碑》

龍門石窟中紀年最早的一塊造像記是位于古陽洞的《牛橛造像》【圖4】,刊刻于北魏太和十九年(495),也就是遷都的次年。《牛橛造像》被認為是開北魏“洛陽體”先河。我們不認為《牛橛造像》的體式與北涼以及北魏平城時期的刻經、造像碑上的書迹是無關的。即使我們承認這一時期投北的南方士人可能影響到北魏士人的書法,也沒有理由就此認為,南方新體就與龍門造像記的書寫有什麼實際關聯。華人德先生在《分析鄭長猷造像記的刊刻以及北魏龍門造像記的先書後刻問題》一文中,已經雄辯地指出:“開鑿洞窟建造佛像都由功德主出資,這些功德主隻需要刻上姓名和祈願文字,既已達到目的,對書刻的優劣并不關心。”[xi]這就象東晉北方喬遷士族設立墓志隻是要起暫時記識的作用,“像王、謝等豪門士族親戚子弟中的書法好手是不會因為這種暫設的埋幽标記親自書丹的,而是讓工匠鑿刻。”[xii]因此,龍門造像題記的刊刻很可能是書手與工匠自在的行為。這些書手和刻工的技術都是世代相傳的,所以必不能抹去龍門造像題記的書刻與北涼刻經、造像碑記之間的聯系。

圖4:《牛橛造像》

問題是,我們如何來看待龍門造像題記的刊刻何以發生了方斬的斜畫緊結的變化。

2 點畫形态的斜切式促成斜畫緊結的形成

前面我們曾經讨論過北涼銘石體與西晉、曹魏時期的一些不同。就主筆橫畫而言,北涼體左右翻翹,就結構而言,仍呈方正,在視覺上比較别扭。如果在除了主筆橫畫的翻翹以外,其餘的橫畫也要表現翻翹特征以獲取統一的話,那麼字形結構本身的穩定性就要打破,它要求其餘的如波、捺、豎、勾等因順勢榫接,也要按照橫畫的向度相應地發生變化,以回應某種視覺平衡。就像我們前面提到的《魏文朗佛道造像記》一樣。但是,這樣的體式雖然調皮,卻有失莊重。那麼變革隻能從橫畫本身出發。

榫接是中國書法的一個重要特征,筆畫之間的連接除了連貫而不背勢以外,形狀上也相應地有自然榫接牢固的要求,不管是銘石書還是手寫體,這樣的内在要求一直沒有被取消。如果榫接得不自然,會被人指責為“抛節露骨”(轉折)、“釘頭鼠尾”(起筆和收筆)、“蜂腰鶴膝”(點畫的中截)。從這個角度說,龍門造像題記中的斜畫緊結是完成自然而牢固的榫接所必須具備的,亦即是一種内在的要求。其前提是斜切起筆的出現,它比回鋒寫出或圓或方或如折刀頭的點畫形态要簡潔得多。簡潔是書體演變最根本的要求,也是演變的歸宿。在書體演變終結之前,銘石書也不能外。

華人德先生在《論魏碑體》中認為,斜畫緊結的結構特征與造像記刻在石壁上有關,“将筆書欹側,會更覺順手順勢。”[xiii]在研究古代書法史時,是否符合人的生理特性是考量書寫與刊刻方法的一個不可忽視的重要依據。但是書寫姿勢的改變還不是斜畫緊結的唯一原因,《馬振拜造像記》、《廣川王造像記》刊刻于古陽洞洞窟的頂部,但确是斜畫緊結的,漢代的《石門頌》、《楊淮表記》刻于摩崖,卻是橫畫寬結的。更重要的依據是,公元五世紀中葉的寫經書法已經出現成熟的“斜畫緊結”的體勢。我們認為隻有從點畫以及點畫的自然榫接出發,才能更清楚地解釋這種變化。

以橫折這一具有代表性的筆畫為例,在早期隸書中,其榫接方法為“ 在“”” ,在東漢晚期成熟定型的隸書中,其榫接方法為“” ” ,這個改變與其橫畫起筆由平頭轉為蠶頭的變化是一緻的。帶有濃重裝飾性的折刀頭和斜切的橫畫起筆出現後,其榫接方式仍然延續了漢代隸書,這使得曹魏、西晉一直到北涼的銘石體一直沒有在形式上實現和諧。一方面,簡潔的起筆方式被吸納,另一方面,筆畫的組織方式以及組合結果仍然沒有擺脫八分書的藩籬。而《魏文朗佛道造像題記》的改變又使得書刻并未變得更方便,且騰挪過甚,不合碑版莊重的社會要求。南方的《爨寶子碑》也是如此。

我們無法揣摩當時的書手與刻手是否有意識地對點畫的榫接方式進行了改造,但寫經與北魏龍門造像題記在保留簡潔的斜切起筆的同時在榫接上确實找到了一種最恰當有效的方法,那就是橫畫收筆與起筆保持同樣的角度,或者将收筆的波挑由鈍角變為近似直角——多少保留一點隸意,前者多用于橫折筆畫,後者多用于單獨的橫畫。橫畫收筆與起筆保持同樣的角度,使得筆畫類于一個平行四邊形,下引與之榫接的折畫自然也是一個同樣是斜切起筆的縱向的平行四邊形。如果是橫折勾,幾乎是一個三角形的勾也很自然地與折畫榫接起來。點多呈三角形,它就是橫畫或豎畫的起筆部分。如果我們更簡化一點來說,龍們造像題記幾乎就是三角形、平行四邊形、梯形等幾何圖樣的順序榫接。由于單字的重心向右上轉移,隻有将右角聳起,右下的筆畫才能被安排得比較妥帖。這在客觀上全然改變了隸書結構的寬博勻稱,而是代之以中宮緊收、峻拔一角。北魏許多造像記常給我們稚拙的趣味,除去刻工的因素外,它們無一不令人覺得局促而不舒展。《鄭長猷造像題記》就是一個典型的例子。其原因在于,既運用了斜畫,卻是寬結的。

龍們造像題記的體式并不是一夜之間出現的,北魏平城時期的碑刻《太武帝東巡碑》【圖5】、《晖福寺碑》等已為嚆矢。隻是這兩件作品中斜畫緊結的程度有遜于龍門,隸書意味也相對濃重一些。北涼刻經、造像碑—平城碑刻—洛陽龍門造像題記,正是北魏碑刻書風變化的脈絡。這與寫經體的演變軌迹幾乎是一緻的,寫經體的變化出現得更早,應當是影響源。

圖5:《太武帝東巡碑》

相對于前面的銘石體傳統,龍門造像題記是新書風,流行一時,邙山墓志也多使用這一新興體式,蔚為風尚,直到北魏末期。鼓吹魏碑的康有為稱之為龍門體,劉濤先生因這一體式主要在洛陽使用并波及其他地區,故稱之為洛陽體,[xiv]指的都是這種斜畫緊結的北魏新書風。但相對于南方新體,魏碑又是守舊的,這不僅是銘石體的載體特性與書寫社會要求決定的,北朝文化進程遠遠落後于當時的南方,也是值得重視的。

3 刀勢與筆勢

從米芾開始,就對學習石刻表示懷疑,他告誡人們:“石刻不可學。”[xv]他所說的石刻還主要是唐碑。一般認為,唐碑與後來的刻帖一樣,刻工還是比較遵照範本原樣的。北魏碑刻的書刻要複雜得多。沙孟海先生專門著文談魏碑的書手與刻手,當時還是碑學的狂熱期,“窮鄉兒女造像無不佳者”被學人們普遍接受,他們甚至希望因藉于一塊不知名的碑刻來鍛造自己的風格。沙孟海在談這個問題的背後還有一個潛台詞:提倡碑學的人說閣帖翻刻失真,那麼,那些被粗劣的刻工加工過的魏碑,就不失真嗎?[xvi]

魏碑肯定有刻工加工的成分,這是不容懷疑的。比如《元鑒墓志》【圖6】,前八行較粗,而且顯得方棱,後十一行卻精細溫和。結構出自一人之手,刊刻之後風格差異竟然如此之大;《元晖墓志》左上角數行字筆畫較粗,而結構與其餘部分相類,也是同一人所書,但經過二人刊刻,效果大不一樣。但是我們并不能因此就确定,魏碑的方筆全是刻工随手亂鑿出來的,本來寫得很圓潤,被刻工一概弄方硬了。北魏抄經俱在,隻要稍加留意就會發現,方筆是可以寫出來的,而且還很快速。2002年夏天,筆者在甘肅永靖炳靈寺石窟考察163窟保存的西秦建弘元年(420)的墨書題記,那段發願文因為缺字太多,文意難通。題記下方兩排供養人,并有題名,“□國大禅師昙摩毗之像,比丘道融之像”等都是典型的方筆楷書,與龍門造像題記很接近。而且我們還可以清晰地辨明用筆之迹,那些方筆顯然并未經過描摹,而是一次運筆完成的。我們不能因為用長鋒羊毫在生宣紙上寫出方斬的筆畫是件困難的事,就否定方筆在方寸書寫中的存在,那是碑學的産物。碑學是對漢魏六朝碑刻文字的重新讀解,曆史的真相并非如此。用當代趣味來逆推古人的實際情況,難免得出錯誤的結論。

圖6:《元鑒墓志》

換個角度說,正因為魏碑書寫時對方筆的強化,才促成了石工對方筆的誇張。方筆比圓筆刻起來要省力,更何況都是些平行而規律性極強的筆畫(或相對均勻、或由細到粗、由粗到細)。于是,如同華人德先生揭示的那樣,石工常常是将同一向度的平行線刻完,再去刻其他筆畫。由于刊刻的慣性,一些次要的筆畫和細微的用筆變化往往被忽略,刻成的字常常像是雙勾輪廓。這樣一來,所謂的筆勢在造像題記書法中其實是不存在的,這與寫經書法拉開了差距。那麼,是什麼使得造像題記的書法仍然具有某種節奏感?我們認為是刀勢。刀勢的體現并不通過順序的完整來體現,也不以筆意的傳達為旨歸。有篆刻經驗的人會知道,刀勢其實就是結構的張力。在龍門造像題記中,橫撐的平行線,呼應的三角點,撇捺的對峙,緊收的中宮,體态的峻拔,這些因幾何原理産生的對抗與平衡,使得每一單字都具有書寫的錯覺。由于刀刻對方、硬、斜的強化,使得龍門造像記在後人的讀解中,獲得“雄俊偉茂,極意發宕”的贊譽。之所以說是刀勢而不是筆勢,是因為我們一旦用毛筆去模仿這種方斬峻拔時,不僅會覺得力不從心,而且即使如弘一早年所模拟得那樣維妙維肖,也難免刻鹄之譏。由于刀勢的客觀存在,那些石工即使是文盲,(如《鄭長猷造像》、《顯祖嫔成氏墓志》缺畫猶多,刊刻者根本不識字。類似者極多。)但藉助程式化的成熟刀法,造像題記的書法仍然在整體上顯得十分統一。

唐代以後,碑刻多為名家作品,歐陽詢、虞世南、褚遂良、顔真卿、柳公權等巨手都留下了大量碑刻作品。由于是名家書丹,刻工也十分講究,這一時期的碑刻多能準确傳達筆意,絲絲入扣,刀刀中節。正因為失去了稚拙、帶有偶然性的刀勢特征,康有為才不将唐碑劃入碑學的取法範圍。但唐代的一些非名家碑刻仍然沿襲北朝傳統,以刀勢取代筆勢。在洛陽近郊的《千唐志齋》保留了大量的這一類的作品。如果不是碑文中的紀年提醒,我們會毫不猶豫認為那是北朝的碑刻。

三 洛陽體與寫經體及南朝銘石體的關系

1 和寫經體的關系

六朝以來最流行的典籍,都有明訓,寫經抄經,受持誦讀,有極大的功德。如《妙法蓮華經·普賢菩薩勸發品》雲:“若有受持讀誦,正憶念,修習書寫是《法華經》者,當知是人則見釋迦牟尼佛。”《華嚴經·普賢行願品》雲:“是故汝等聞此願王,莫生疑念,應當谛受,受已能讀,讀已能誦,誦已能持,乃至書寫為人說。是諸人等,于一念中所有行願,皆得成就。所獲福聚,無量無邊。”受持誦讀既有極大功德,故魏晉以來寫經與抄經在僧侶與居士中都十分盛行。

關于寫經書法,有兩種截然不同的觀點。華人德先生在《論六朝寫經體》中認為:“僧尼經生和信衆在抄經時,須依照舊本體式抄寫,不羼入己意。這樣,魏晉時的寫經書體就一直沿襲下來,變化很小。”[xvii]鄭汝中先生則持相反的意見:“寫經是一種古代的書法形式,敦煌寫經是遺書中的一個内容,它本身并未形成書體。寫經的書體是随着時代的發展變化中的書體。”[xviii]我們認為,兩位先生都看到了寫經書法的一個側面,華人德先生着眼于寫經的保守性,鄭汝中先生則看重其間的變動性。作為層層相因的寫經體貌,無疑有很強的穩定性與滞後性;但是從總體上說,寫經書法确實又存在由隸書向楷書的嬗變過程。

寫經體胎息于漢代竹木簡書,西晉寫經體勢多取橫畫寬結,有濃重的隸書意趣,用筆露鋒着紙,撇豎首粗尾細,點橫捺的收筆明顯加重,以示收束,而泯去了左波右磔的對稱開阖。如西晉惠帝元康六年(296)的《諸佛要集經殘卷》【圖7】,包括寫本《三國志殘卷》也是這種風格。這種簡便的寫法在後來的抄經(包括其他經籍)中流行一時,如寫于東晉的《法華經殘卷》、《三國志·吳志·步騭傳》、前涼升平十二年(368)的《道行品法句經卷第三十八》。從十六國到北魏前期,與北涼銘石體很相似的體勢在抄經中也有出現。如西涼建初十二年(416)的《律藏初分第三卷》尾題及款字,北涼承玄三年(430)的《金光明經卷二》的标題、經文、尾題,北涼太緣二年(436)的《佛說首楞嚴三昧經下》标題與題記,北涼承平十三年(455)的《沮渠封戴墓木表》【圖8】,北涼承平十五年(457)的《佛說菩薩藏經卷第一》,北涼的《優婆塞戒經殘卷(二)》(無确切紀年),北魏天安二年(467)的《維摩诘所說經一說不可思議解脫佛國品第一》的标題,都很典型,橫畫左右翹起,“月”、“聞”等字左畫撇出,勾畫十分明顯。

圖7:《諸佛要集經殘卷》

圖8:北朝且渠封戴墓表

北涼承平七年(449)的《持世經》是來自丹陽的張烋祖所寫,是經尾題出現了斜畫緊結的楷書,類于炳靈寺169窟的墨書題記,且欹側之勢更為明顯。南朝的抄經中,這樣的體勢十分流行,如南齊永明元年(483)的《佛說歡普賢經》(款書尤為突出),梁天監五年(506)的《大般涅槃經卷第十一》,梁天監十八年(519)的《出家人受菩薩戒法卷第一》,梁普通四年(523)的《華嚴經卷廿九》等。由于南北交流中,佛教徒的穿梭相對自由,所以南北佛教抄經有很多相似之處。北魏前期《大般涅槃經如來性品》(無确切紀年),太和十一年(487)的《佛說灌頂章句拔除過罪生死得度經卷第十二》,十二年(488)的《金光明經序品第一》等仍屬北涼體勢。但獻文帝皇興以後,北魏寫經書法也出現斜畫緊結的體勢,用筆方嚴莊重,過于南方,如皇興五年(471)的《金光明經卷第二》。正始元年(504)的《勝曼義記》,其卷尾似為練字,對勾、捺方筆的用心可見一斑。延昌以後,這種體式的抄經占據了主流。1992年第一期的《書法叢刊》嘗發表《北魏寫本佛經殘卷》,是為北魏後期抄經的典型的成熟樣式,與早期的抄經有很大區别。東西魏以後至唐代的抄經因與本文關系不大,故從略。

從時間序列上來看,抄經樣式的變化出現在前,銘石體則要遲緩一些。

2 和南方銘石體之關系

東晉碑禁較嚴,加之南來北人還指望收複故土,所以權以建康為假葬之地,墓志内容簡單,對書法也不關心,已出土的東晉墓志大多書法雙刀平切,書刻粗率。華人德先生《論東晉墓志──兼及“蘭亭論辯”》述之甚詳。而遠在滇南的《爨寶子碑》(405)【圖9】與北涼體卻相當接近。劉宋大明二年(458)的《爨龍顔碑》【圖10】、八年的《劉懷民墓志》(464),書風接近于北魏太延五年(439)的《大代華嶽廟碑》和太安二年(456)的《中嶽嵩高靈廟碑》【圖11】,饒有古意。但元徽以降,南朝墓志風氣突變。因為“視同碑策”,墓志撰文者身分很高,其書丹必由當時的好手來擔任,以相符稱。江蘇南京出土的劉宋《明昙憘墓志》(474年),鎮江出土的南齊《劉岱墓志》(487年),《呂超靜墓志》(493),以及蕭梁《蕭敷墓志》(502)、《蕭敷墓志》(502)、《王慕韶墓志》(514)輕靈雅緻,柔和妍媚。劉濤先生以為,“其字體與當時的名家楷書,近乎南齊王僧虔《太子舍人帖》。”我們認為,南朝碑志雖有士人參與書丹,如《南史·顔協傳》:“荊楚碑碣皆協所書。”但書人身分普遍不高,如梁代始興忠武王蕭憺、安成康王蕭秀二碑的書人是職位低微的奉朝請貝義淵。南京西善橋發現的陳朝名将黃法氍的墓志為江總與顧野王撰制,書人卻謝衆隻是一位冠軍長史(屬中級軍府官佐),也不是顯職。[xix]王獻之、王僧虔等豪門書法的流布情況如何,是否在社會下層普及,都很難判斷。即使從書刻遺迹上判斷,它們在形态上也不具有必然的關系。

圖9:《爨寶子碑》

圖10:《爨龍顔碑》

圖11:《中嶽嵩高靈廟碑》

南北朝的銘石書法都可能受到寫經書法的影響,隻不過南方的銘石體偏于精制、秀雅,而北方則渾穆峻拔,這與南北兩地的社會風尚有關。就書法而言,北方較為保守,保留了較多的漢分遺意,刀勢對魏碑體式的形成是至關重要的,這也是魏碑與北魏寫經書法的差别所在;而南方新體的掩壓性勝利潛在地對社會書寫追求有所影響,我們看到,永徽以後的碑刻幾乎将隸意排除殆盡,在刻鑿上也比較纖巧。但必須辨明的是,南方新體并未直接影響南方銘石體,更不存在一個南風北漸,影響北魏遷洛以後碑刻書法的過程。僅憑王獻之《廿九日帖》【圖12】和王僧虔《太子舍人帖》【圖13】中幾個肥重的楷書,似乎還不能遽下定論。

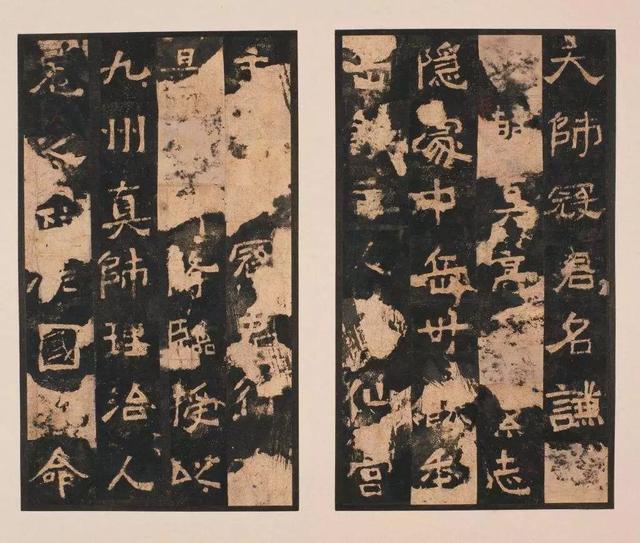

圖12:王獻之《廿九日帖》

圖13:王僧虔《太子舍人帖》

注釋:

[i] 康有為《廣藝舟雙楫·寶南第九》。《曆代書法論文選》第755頁。上海書畫出版社1981年版。

[ii] 劉濤《中國書法史·魏晉南北朝卷》,第435頁。江蘇教育出版社2002年9月版。

[iii] 參見薛龍春《看似尋常最奇崛》,《書法報》2003年6月23日。劉先生是十分嚴謹而謙和的學者,在後來一封給筆者的信中,他對自己的觀點,以及可比性問題作了更進一步的論述:在南方,銘石書完成了隸書向楷書的轉變,據目前出土的資料論,大約在劉宋時,不晚于五世紀70年代,而且80年代出現了十分接近手寫楷書那種“斜劃緊結”的銘石書。這時,正是王獻之書法掩壓其父而大行于世的時代。北方的銘石書,也有一個由隸書向楷書轉變,而且楷書體的姿态也在發生由“平劃寬結”向“斜劃緊結”變化,就目前所見的北魏書迹看,這兩個轉變幾乎是同步完成,都發生在公元五世紀90年代。我們看到,南朝前期墓志上的楷書與手寫體的楷書趨近,有柔和而刻工精細者竟與墨本楷書相差無幾。而北魏遷洛後的“洛陽體”也與許多北魏的寫經楷書相差無幾,隻是字大些,刻得方硬些。這是一個很重要的現象。所以,我認為它們是可以進行比較的。因為字迹是同一種書體(也屬同類),而且多是按“禮”的要求所作的正規書寫(又是同類)。還有字的形态特征和由此判斷的基本筆法,也類似。這樣“采樣”的比較,主要是為了明晰北魏“洛陽體”是學習南方的結果,而南朝這類銘石楷書源自手寫的楷書。我以為,那時楷書遺迹的比較,既不能劃地為牢,更不能信口開河。我采用比較的方法,因為,既然都是楷書(同類),就存在比較的大前提。通過對比南朝手寫楷書與銘石楷書的異同,可以發現二者的源流關系。綜合劉濤先生的意見,他認為,斜畫緊結的楷書(包括行草)首先在南方手寫體中出現,南方的銘石書在公元5世紀80年代就開始模仿這種新體楷書。而北魏銘石體由隸書轉變為斜畫緊結的楷書則要到公元5世紀90年代,較南方為遲。因為同是楷書,又都寫得正規,所以,二者具有可比性,從中亦能窺見南北書法的流變痕迹。

[iv] 劉濤《中國書法史·魏晉南北朝卷》,第445頁。

[v] 劉濤《中國書法史·魏晉南北朝卷》,第445頁。

[vi] 劉濤《中國書法史·魏晉南北朝卷》,第298頁。

[vii] 《魏書》卷二十四《崔玄伯傳》,第623頁。中華書局1974年6月版。

[viii] 《魏書·釋老志》,第3032頁。中華書局1974年6月版。

[ix] 楊衒之《洛陽伽藍記》,序言第1頁。範祥雍校注。上海古籍出版社1958年2月版。

[x] 《魏書·世祖紀》,第90頁。中華書局1974年6月版。

[xi] 見《中國碑帖與書法國際研讨會論文集》,第156頁。香港中文大學文物館編。2001年版。

[xii] 華人德《論東晉墓志──兼及“蘭亭論辯”》,收入華人德、白謙慎編《蘭亭論集》,201-202頁。蘇州大學出版社2000年9月。

[xiii] 《全國第五屆書學讨論會論文集》,第49頁。河北教育出版社2000年版。

[xiv] 《中國書法史·魏晉南北朝卷》,第435頁。

[xv] 米芾《海嶽名言》,《曆代書法論文選》,第361頁。上海書畫出版社1979年版。

[xvi] 沙孟海《略論兩晉南北朝隋代的書法》,收入《沙孟海論書叢稿》,上海書畫出版社1987年版。

[xvii] 華人德《論六朝寫經體──兼及“蘭亭論辯”》,收入《蘭亭論集》,第286頁。蘇州大學出版社2000年9月。

[xviii] 鄭汝中《敦煌寫卷書法鈎沉》,《敦煌寫卷書法精選》,第3-4頁。安徽美術出版社1994年版。

[xix]南京市博物館《南京西善橋南朝墓》,《文物》雜志1993年第11期。南朝碑刻分撰文、書丹、上石、刻字等多道工序,不同的人各司其職。如《梁故始興忠武王蕭憺神道碑》末镌“東海徐勉造,吳興貝義淵書,房賢明刻字,郜元上石。”造即撰文、制文之意,則任昉、王暕為《蕭融墓志》與《王慕韶墓志》的撰文者,而非書丹者,明矣。又,《梁書·高祖三王》記梁武帝孫蕭乂“嘗祭孔文舉墓,并為立碑,制文甚美”,亦指撰寫銘文而言,非關書法。

薛龍春,1971年10月生于江蘇高郵。1992年獲蘇州大學文學學士,1997年獲南京師範大學文學碩士,2004年獲南京藝術學院文學博士。2006年-2010為南京大學曆史系博士後。2008-2009獲American Council of Learned Societies(ACLS) 所頒研究獎金,為美國波士頓大學藝術史系訪問學者。現為現為浙江大學文化遺産研究院教授。

,更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!